簡介

1937年秋至1944年秋間,陳夢家在昆明西南聯大任教,講授中國文字學。1939年夏,陳夢家將授課講義編訂成冊,名《文字學甲編》。至1943年,陳夢家作《中國文字學》兩章,自稱為“重訂本”,其內容與1939年本略有重複。1944年秋,經費正清和金岳霖介紹,陳夢家到美國芝加哥大學講授中國古文字學,其講義為英文列印稿,名ANINTRODUCTIONTOCHINESEpalaeography(譯成中文為《中國古文獻學概要》)。茲將三個講義合在一起,總名之曰《中國文字學》。

封面

封面陳夢家的《文字學甲編》從“古文字學的形成”講起,認為文字學脫胎於《說文》,而《說文》脫胎於國小,並將古文字分為殷商、兩周、六國、秦、漢等五個文系,因為“這一千五百年的文字,是文字學主要的對象”。緊接著第二章即論述“文字的開始及其基本類型”,提出了要為文字學作一新的分類,“研究‘文’的學為文字學。研究‘名’的學為語音學。研究‘文’與‘文’的結構者為文法學。研究‘名’與‘名’的結構者為語法學。研究‘文’‘義’之間和‘名’‘義’之間和‘文’‘名’‘義’之間和‘文’‘名’之間的關係者為意義學,就是訓詁學。文字學、語音學、文法學、語法學、意義學:這五種學皆屬於廣義的文字學”。之後陳夢家對傳統的六書說又進行了分析,認為古文字研究興起後,傳統的六書說就退居到次要的位置,所以說陳夢家在第二、三章中提出的名、文、義等,實際上“不啻是企圖建立文字的條例的一個始基”——這就是陳夢家提出的著名的“三書說”。這也是《中國文字學》一書最大的特點,也是陳夢家建構自己學術的理論體系,後來這些方法和觀點同樣體現在《殷虛卜辭綜述》一書中。

而由於《中國文字學》作為講義的稿本形式一直沒有出版,而“三書說”的觀點體現在《殷虛卜辭綜述》一書第二章第四節《甲骨文字和漢字的構造》中,所以人們都以為陳夢家先生是到了五十年代才開始提出自己的“三書說”的(《殷虛卜辭綜述》的前言說“本書從一九五三年開始寫起”),這遠較唐蘭1935年時所提的“三書說”晚了大約二十年。其實不然。

1935年唐蘭在《古文字學導論》中提出自己的“三書說”,即象形、象義、形聲。陳夢家對其中的“象義”提出了不同的觀點,並提出了自己的“三書說”,即象形、假借、形聲。陳氏“三書說”後來得到了學術界的基本認同。而“三書說”在《文字學甲編》里就已經存在了,而《文字學甲編》的第一稿則寫於1937年秋。

中國文字學歷史

一個學科的誕生和發展必然要經歷長時期的歷史積澱,決不可能突然間就創建起來。中國文字的歷史悠久,同樣文字研究的歷史亦有相當長的一段歷史。在唐蘭先生看來,中國最早的文字學研究在公元前幾個世紀就已經開始,春秋戰國到晉這段漫長的歷史是中國文字學的興起和發展的階段。在這一個時期,文字學確立了自己與經學研究同等重要的地位,一批對後世中國文字學研究具有重要影響的著作如《爾雅》《說文解字》等就誕生於此時。晉以後的六朝文字研究陷入衰微,進入兩宋後文字學研究重新崛起,作為文字研究的中興時期,六書學和金文研究在這時發展異常繁榮。經過明朝的沉寂後,清代文字學又再次興盛,特別是《說文》學尤盛,成為了中國古代文字研究的鼎盛時期。

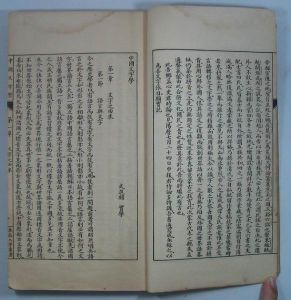

書本圖片

書本圖片在我們看來,唐蘭先生對中國文字學的歷史論述是相當完備的,他對中國歷史上各時期的文字學研究狀況都作了介紹,就算是文字學研究的衰微時期如六朝的明朝他也談及,可以說做到了詳略得當、仔細完備。最為可貴的是,唐蘭先生在論述文字學歷史的同時,還兼容同期與文字研究息息相關的音韻學和訓詁學的發展,從整體上來把握文字學歷史發展動向,可以說比較完整地向我們展示了中國文字學歷史脈絡,確立了中國文字學的歷史觀念,這對我們更好地認識和研究中國文字學無疑具有極好的入門作用。

然而,《中國文字學》對中國文字學歷史的闡述仍然存在不足之處。首先,它沒有建立自己完整嚴密的文字學歷史體系,唐蘭先生在《中國文字學》中對文字學歷史的論述雖然詳略得當,但很散亂;其次,唐蘭先生忽略了對近現代文字學研究歷史的論述,儘管他也談及了一些近現代文字學者及其研究,如王國維,羅振玉,商承祚,容庚等,但極不全面,只是偶然提及;第三,唐蘭先生對某些具體時代的研究狀況和研究者的評價有失公允,例如王國維,雖然他在文字學的主要貢獻是對甲骨文的資料整理,但依據卜辭和文獻,他系統地考證了商代先公先王的名號和世系,並從不同世次的稱謂劃分卜辭的時代,對商周銅器銘文的考釋和研究,更有重大的發明和成就,他在文字學的成就,決不僅僅如《中國文字學》所說“王國維只能算是文獻學家,他也研究古文字,但沒有系統”。

,他也研究古文字,但沒有系統”。

中國文字學的定義及其地位

中國文字學是什麼?這是每一個學習漢字的人都會遇到的問題。前面已經說到,中國文字學的研究早在公元前就已展開,但中國文字學真正有“名分”的時期是從西漢開始的,西漢把文字學定名為國小,隋唐以後原來專指文字研究的國小又加入了音韻學和訓詁學,並且一直延續,直到清末的章太炎才將國小改成為語言文字學。總而言之,在中國古代,文字學始終沒有真正屬於自己的正確的學科定位。

唐蘭先生在《中國文字學》中指出,在世界範圍內,中國的語言和文字具有極大的特殊性,西方的語言和文字差不多一致,所以西方語言學研究實際上是語言文字研究。而在中國,語言和文字在很早的時候就已經脫離,中國的語言和文字是兩碼事。基於此,他主張中國文字學是研究中國文字的學科,應該獨立於中國語言學,並將其命名為“thescienceofcharacters”。

封面

封面在先秦時,中國的語言和文字可以說基本上是一致的,當時的語錄體著作如《論語》、《墨子》、《孟子》等記載的對話與當時的口語幾乎是吻合的。秦漢以後,當時的文人已經很難讀懂先秦的文獻典籍,原因除了兩個時代的文字已有不少的差異外,還在於當時的文字與語言已有很大的出入。到了隋唐,當時的人就連秦漢時期的著作都已無法完全讀通。由此可見,中國的語言和文字本就不應該作為不同的研究對象,現在我們也確實是這樣做的,由此可見唐蘭先生的這一見解是極具遠見的,它不僅確立了文字學在中國的地位,還確立了中國文字學在世界的地位。

中國文字學的研究對象

每一個漢字都包含了三個方面的內容:一是字形;一是字義;一是字音。我國傳統語言學一直是以語義的研究為出發點,又以語義的研究為落腳點的[4],其範圍包括了文字學、音韻學和訓詁學,而三者又一般以訓詁為主,文字和音韻很多的時候是作為訓詁的工具。正因為此,長期以來,我國的文字學研究都是兼形音義為一體。中國古代文字學最有影響力的《說文解字》就是中國第一部分析字形、說解字義和辨識聲讀的文字書,如《說文解字》玉部中的(碧):石之青美者,從玉石白聲;走部中的(趣):疾也,從走取聲[5]。自從許慎以後,中國歷代文字學研究者都大體沿襲著他的研究方式,很少有大的創新和突破,這在某種程度上制約了中國文字學的發展。

對於文字學將形音義合併研究的狀況,《中國文字學》指出,文字學應該把研究內容放在字形,把字義、字音即訓詁和音韻送出,因為在唐蘭先生看來:“中國文字學本來就是字形學,不應該包括訓詁和音韻。一個字的音義雖然和字形有關係,但在本質上,它們是屬於語言的,嚴格說起來,字義是語義的一部分,字音是語音的一部分,語義和語音是應該屬於語言學的。”

唐蘭先生的這一主張除了明確中國了中國文字學的研究對象外,更進一步確立了文字學和語言學相互間的地位,這是難得可貴的。但是文字與語言間的聯繫千絲萬縷,這又是無法忽視的。研究文字字形,尤其是古漢字的字形,訓詁和音韻是必不可少的。如果僅從字形研究文字有的時候常常會望文生義,如許慎把“士”解釋為“推十合一”,把“王”解釋為“一貫三橫”,王安石把“波”字解釋為“水之皮也”。所以,文字學的研究對象固然要以字形為主,但我們要充分意識到字形、字義和字音三者的內在規律,這一點在研究古漢字尤其重要,正如丁省吾先生在《甲骨文字釋林》中說:“古文字是客觀存在的,有形可識,有音可讀,有義可得。其形、音、義之間是相互聯繫的。而且,任何古文字都不是孤立存在的,我們研究古文字,既應注意每一個本身的形音義三個方面的相互關係,又應注意每一個字和同時代其它字的橫的關係,以及它們在不同時代的發生、發展和變化的縱的關係。”[7]因此,我們認同唐蘭先生以字形作為文字學主要研究對象的同時,也不應該忽視字音和字義,這是由中國文字本身的性質所決定的。

關於文字的起源和發生問題

幾乎每一部漢子研究的論著都會對文字的起源和發生問題進行探討。漢字的起源和形成一直是文字學界爭論不已的話題,由於年代久遠,可提供研究的史前實物不足,再加上歷代典籍文獻眾說紛紜,能提供的信息也不豐富,我們對漢字的起源和形成的研究只能在現有材料的基礎上論證和猜想。因為主客觀條件不同,歷代學者對於這一問題的看法亦是“仁者見仁,智者見智”。

早在中國古代,許多文字研究者就對中國文字的起源和形成進行了討論,但他們的研究大都停留在傳說階段,而且莫衷一是,具有很大的局限性。最早涉及文字起源的是《易經·繫辭傳》“上古結繩而治,後世聖人易之以書契”。到了戰國末期,諸子百家著作如《荀子》、《韓非子》等又提出了倉頡造字說,而後的學者都繼續沿襲和發展這些說法,如許慎《說文解字序》:“及神農氏,結繩為治而統其事。庶業其繁飾偽萌生,皇帝之史倉頡見鳥獸蹄之跡,知分理之可相別異也,始造書契。”劉勰《文心雕龍·練字》:“夫文象列而結繩移,鳥跡明而書契作,斯乃言語之體貌,而文章之宅宇也。倉頡造之,鬼哭粟飛;皇帝用之,官治民察。”[9]到了宋朝以後,鄭樵在《六書略》中又提出“始一成文”說。總而言之,在文字起源和發生這一問題上,古代文字研究者似是而非,大體都停留在結繩造書說、倉頡造字說和八卦成書說等傳說階段。

在《中國文字學》中,唐蘭先生對這些文字起源傳說一一加以否定。在他看來,結繩只是記事方法,還未達到文字的階段,倉頡造字只是文人一廂情願,至於八卦成書說則更無根據,古代的八卦只是古人算籌布爻,不是文字的取材。對於文字的起源和發生,《中國文字學》中論述道:

書圖片

書圖片文字的產生本是很自然的。幾萬年前,舊石器時代的人類已經有很好的繪畫,這些畫大抵是動物跟人像,這是文字的前驅。經過很長的時期,人類由漁獵社會,進入農業社會,人與人之間的關係也密切起來,許多歧異語言混合起來,有了較普通較廣泛的語言。在這個時候,有人畫出一隻老虎,任何人見了都會叫做虎,畫出一隻象,任何人見了都會叫象,有了圖畫,加上統一的語言,如其那時的文化已經發展到那種需要,就立刻有了文字。文字本於圖畫,最初的文字是可以讀出來的圖畫,但圖畫卻不一定能讀。最初的文字,是書契,書是圖畫來的,契是記號來的。

唐蘭先生在吸收前人成果的基礎上,從文字本身性質論證,進一步明確提出了文字起源於圖畫,這是極富創見性的,對中國文字學研究有很大的影響,文字起源圖畫這一觀點也已為文字學界所接受。其實從中國文字的發展軌跡上,我們也可以發現圖畫和文字的淵源。一般來說,越古老的文字,其象形的程度越高即圖畫性越強(也有不象形的,如記號字,但不占主流),中國現存最早的成體系的文字是殷商末期的甲骨文和金文,甲骨文的圖畫意味是很強的,如(水)、(山)、(龜)、(鳥)(何)。儘管甲骨文已經有了一定的筆劃,但仍有圖畫的性質,其中有些延續到現在還使用的字還有圖畫意味,如(雨)、(井)、(網)。甲骨文已經是成體系的成熟的文字,它的形成必然經過了一段較長的時期,根據現有的甲骨,我們可以發現儘管甲骨文字形很不穩定,但它們都有共同的圖畫來源,很明顯是在圖畫的基礎上簡化而來,如(龍)→、,(戈)→、,(虎)→、、。

但《中國文字學》對具有文字性質的原始圖畫的定義,我們則認為值得商榷。在《中國文字學》中,唐蘭先生把帶有文字性質的原始圖畫定義為原始的圖畫文字,而不是文字畫,“主張文字畫的人,不知道象形就是圖畫文字,從繁到簡,從流動到比較固定,都是一種歷史的過程,不能劃分的,他們往往把字形不固定,字音不固定為口實”[11]可唐蘭先生在本書中又提出“單有記號,單有圖畫,都還不是文字,文字的發生,要有了統一的語言以後”。[12]他既主張原始圖畫是圖畫文字,可又指出文字要在圖畫與語言的結合後發生,可以發現唐蘭先生的說法是前後自相矛盾的。關於具有文字性質的原始圖畫,我們認為應該將它們定義為文字畫,而不是圖畫文字。在階級社會之前,人們用圖畫主要是為了記事,這些圖畫所代表的意義實際上是不固定的,一個相似的圖形在不同場合有不同的意義,有很大的隨意性,而中國的文字是一字一音的,這些原始圖畫還沒有與固定的意義和語言相聯,只能說它們已經有了文字的性質,而不是圖畫文字,真正的圖畫文字要在這些原始圖畫與相應的意義和語言結合後才產生。所以稱其為具有文字性質的文字畫是比較合適的。

七八十年代以來,一些學者如汪寧生、陳煒湛、唐鈺明等提出文字來源不僅有圖畫,還應當包括實物和符號等原始記事方式,這種觀點與唐蘭先生文字起源圖畫並沒有本質的衝突,只是對唐蘭先生觀點有益的補充。在我們看來,後一者的觀點似乎更加妥當。從現有材料看,對於實物記事、符號記事和圖畫記事等原始記事方式產生的時間先後恐怕已無可考證,而這其中是否存在一種可能即實物記事和符號記事等先於圖畫記事或與圖畫記事同時,並對圖畫記事施以影響呢?我們認為這種可能性是存在的。從現在的考古發掘資料看,原始社會時期出土的很多實物上刻劃的符號已經具有文字性質,例如仰韶文化時期的半坡遺址實物上的刻劃符號(見圖一),雖然只是簡單的刻劃,許多文字研究者都認為其已經具有文字原始形態,儘管這種說法有待進一步確認,但它們具有文字性質這一點卻是可以肯定的。又如仰韶文化後的大汶口的陶文刻劃(圖二)則與文字更加接近,唐蘭、李孝光、陳昭榮等學者都主張其為成熟的文字。至於實物記事,我們認為其對文字的起源也是有影響的,實物記事是原始社會人們常用的用來記事的手段,而實物又是往往與一定的意義相聯繫的,如雲南景頗族男女戀愛時,就用樹根表示想念,大蒜表示要姑娘考慮兩人的事,辣椒代表熾烈的愛,火柴梗表示男方態度堅決,葉子代表有好多話要說[13]。當然,實物記事和文字在性質上是有很大的差別的,但實物記事對文字應該是有參考作用的,從甲骨文看,很多的文字也都是對實物的參考。所以可以說實物記事孕育了文字早期的萌芽。

所以我們認為,文字的來源應該是多方面的,其主要的源流是圖畫,但也不應該忽視其它原始的記事方式對文字產生的影響。當然,關於文字起源和發生這一問題,無論是唐蘭先生,還是現在的研究仍舊還只是停留在猜測和推斷,我們只能希望更多的地下實物的發現,為最後解決這一問題提供確鑿充分的材料支持。

關於文字的構成問題

前面我們已經就《中國文字學》中文字的起源和發生問題進行了討論,接下來,我們將對唐蘭先生在《中國文字學》中探討的最重要的問題即文字的構成進行分析。文字的構成是文字學研究的重要內容,其本質是文字的造字法。關於文字的構造,中國古代文字學研究在很早的時候就已涉及,其中最著名的是東漢的三家六書說:

古者八歲入國小,故周官保氏掌養國子,教之六書,謂象形、象事、象意、象聲、轉注、假借,造字之本也。(班固《漢書·藝文志》)

六書者,象形、會意、轉注、處事、假借、諧聲也(鄭眾《周禮注》)

周禮八歲入國小,保氏教國子,先以六書。一曰指事。指事者,視而可識,察而可見;二曰象形。象形者,畫成其物,隨體詰詘;三曰形聲。形聲者,以事為名,取譬相成;四曰會意。會意者,比類合誼,以見指撝;五曰轉注。轉注者,建類一首,同意相受;六曰假借。假借者,本無其字,依聲託事。(許慎《說文解字序》)

班固、鄭眾和許慎各自提出的六書說是最早有關於漢字構造的理論體系,對中國文字學的研究有著深遠的影響。圍繞著六書的相關問題,歷代學者都不斷的探究。整整一千餘年的研究者前仆後繼地挖掘六書,他們視六書為漢字之根本,認為六書可以盡括一切的文字,但他們卻很少注意六書本身存在的缺陷。迷信經典使文字學長期以來在文字構成理論上很少有大的創新和突破。

針對上述情況,近代以來不少的文字研究者開始突破傳統六書說的束縛,創立新的文字構造理論,沈兼士先生、唐蘭先生、陳夢家先生等就是其中的先行者。唐蘭先生在早期的《古文字學導論》中就已提出了三書說取代六書說,在《中國文字學》中,他進一步明確提出自己的三書說:一﹑象形文字;二﹑象意文字;三﹑形聲文字。在他看來:“象形、象意、形聲足以範圍一切中國文字,不歸於形,必歸於意,不歸於意,必歸於聲。”[14]

唐蘭先生的三書說打破了中國文字學研究千餘年來的六書框架,這種大膽創新的學術精神是值得我們學習的,它對文字學理論的進步是有積極意義的。然而,受時代條件的制約,唐蘭先生的三書說理論並不像他所說的那樣足以包括一切中國文字,其中存在著許多的不足,我們認為其主要的問題有:

忽視中國文字發展的重要環節,沒有從整體上把握中國文字的發展趨勢

文字是人類社會最重要的發明創造之一,文字的產生是人類社會進入文明社會的重要標誌。前面已經說到,中國文字起源於圖畫、契刻等原始記事方式,隨著人類進入階級社會,不同地域間的聯繫加強,社會結構日益複雜,原來用來記事的文字畫、契刻符號等被人們用於記錄相應的語言,文字和語言一一對應的關係確定,文字才真正形成。時代的進步對文字提出了更高的要求,人們便在現有文字的基礎上進行變革。他們在已有的文字上採用表音的方法,借用某個字或某種事物的圖形作為表音符號來製造假借字[15],從現有的甲骨文看,圖畫文字所占的比例不大,而假借字所占的百分比較大,可見在當時假借已是很常用的一種產生新字的方法。在假借字大量出現的同時,形聲字也不斷湧現,最初的形聲字都是通過在已有的文字上加注定符或者音符而產生的[16],後來的形聲字的產生也大體延用這種方式,形聲字在甲骨文的比例是很高的,形聲字的出現是漢字發展的重大的歷史轉折,它使文字表達語言更加的準確和清晰,形聲字也因此成為了漢字發展的主流。縱觀中國文字的發展歷史,大體上是延續從表意到表音的發展過程。

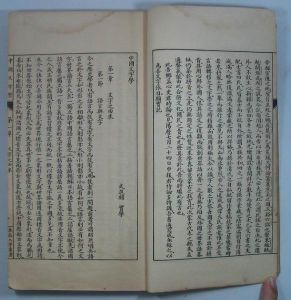

書本圖片

書本圖片唐蘭先生的三書說分為象形、象事和形聲,“象形和象事是上古時期的圖畫文字,形聲字是近古的聲符文字”[17],也就是說,唐蘭先生的三書說把中國文字主要的發展歷程劃為形→意→聲。假借作為一種重要的文字構造方式,唐蘭先生並未將其納入三書,而是作為產生新字的六技之一,應該說唐蘭先生的這種劃分是有一定道理的,因為假借更多的時候確實只是一種用字法,而不是造字法。但假借在文字構造上有重要的地位,三書未把它納入是很不全面的。同時,唐蘭先生把象形和象意都歸為圖畫文字也是不妥當的,因為不少的象形和象意文字早已沒有了圖畫的意味,如日早期寫為,是典型的象形,後逐漸變成寫為;明是象意字,甲骨文多寫為,已沒有多少圖畫意味了。而且三書說把象形和象意字定為上古時期的文字,形聲字定位近古時期的文字亦是值得商榷的,因為象形、象意、假借和形聲產生是緊密相聯的,在時間上應該不會相差太久,我們很難準確確定其出現的先後,唐蘭先生人為分割,是很難讓人完全信服的,這與文字發展的歷史進程並不完全一致。

象形和象意界限不明,難以準確區分

關於這一點,很多的學者都已經提出了質疑,裘錫圭先生在《文字學概要》中就明確指出:“唐先生自認為三書說的分類非常明確,一點混淆不清的地方都沒有。其實象形和象意的界限並不是那么明確的。”[18]《中國文字學》對象形和象意的定義為:

象形文字畫出一個物體,或一些慣用的符號,叫人一見就能認識只是什麼。凡是象形字,一定是獨體字,一定是名字,一定是本名以外,不含別的含義。象意字有的是單體的,有的是復體的,單體象意字有些近似象形文字,不過象意字注重的是一個圖畫裡的特點。復體象意字有些近似形聲文字,只要是圖畫文字,從字就可以相出意義來,就是象意文字。

從上述定義可知,唐蘭先生的象形包括的範圍大體與傳統六書的獨體象形和指事相合,象意文字則與六書的會意字相合,其中還包括一些合體象形字,象形和象意的區別是象形可以直接從圖畫中得出意義,象意則要通過從圖畫中想出,這樣的定義看似邏輯嚴密,但在實際的操作中是存在不確定性的。如月,甲骨文為,很明顯是獨體象形,但又可以代表“夕”的意義,如果按唐蘭先生象形的定義操作,月是不應該為象形的。又如函,甲骨文為,本是藏矢之器,是合體象形字,但唐蘭先生的象形並不包括合體象形,但函字又不是象意。所以,唐蘭先生的三書本身內部就是有爭議的。

書說不能涵蓋所有的中國文字

《中國文字學》中說“象形、象意和形聲可以包括盡一切中國文字”[20],實際上,我們通過分析可以發現有一些文字是不能納入三書中的,如:

假借字 假借字是一種非常重要的漢字構造,前面已經說到唐蘭先生把它作為一種用字法,所以假借字是無法歸入三書中的。例如我的本義為兵器,後來被假借為第一人稱代詞,五、六、七、八、九、百、千等紀數字同樣也是假借字。

記號字 唐蘭先生在《中國文字學》中把“一”、”“二”視為象形字其實是沒有道理的,一、二實際上應該是記號字,一、二、三、四在甲骨文中寫作、、、,很明顯是表意的記號,而不是圖畫。除此以外,一些原來的象形字也漸漸失去表意作用,而變為記號字,上文提出的日即是如此。

變筆表意字 變筆表意字是通過改變筆畫而形成的字,這樣的字數量較少,如用甩、兵桌球。

改形分化字 改形分化字是指在原有字形的基礎上變化而得,這樣的字也是比較少的,如參叄、已己、乞氣、享亨。

除上述幾種外,還有半記號字、合音字、兩聲字等[21],這從另一方面也說明了三書說確實存在著很大的不足,正因為如此,唐蘭先生的三書說很少被人採用。儘管如此,我們仍不能抹殺三書說的成就,中國的漢字一種極其複雜的書寫符號系統,再加上數千年發展歷程中的變異,要想找出一種構造理論來包括盡一切中國文字,這幾乎是不可能的。唐蘭先生敢於棄舊圖新,提出三書說,這本身就是一個重大的創舉和突破。