薩爾貢(Sargon),阿卡德語作Šarru-kīnu,音譯是沙魯金,薩爾貢是其希伯來語的轉寫,意思是“正統的王”或者“真正的王”。在美索不達米亞歷史上,有過三位薩爾貢,一位是《舊約•以賽亞書》中提到的亞述王薩爾貢二世,因為《舊約》而被世人所熟知;一位就是本文所提到了阿卡德的薩爾貢,他的名字隨著蘇美爾文明的湮滅而遺留在歷史的長河裡,直到被20世紀才隨著現代考古發掘而重新出土。

蘇美爾雕塑

蘇美爾雕塑

薩爾貢是個阿卡德人。

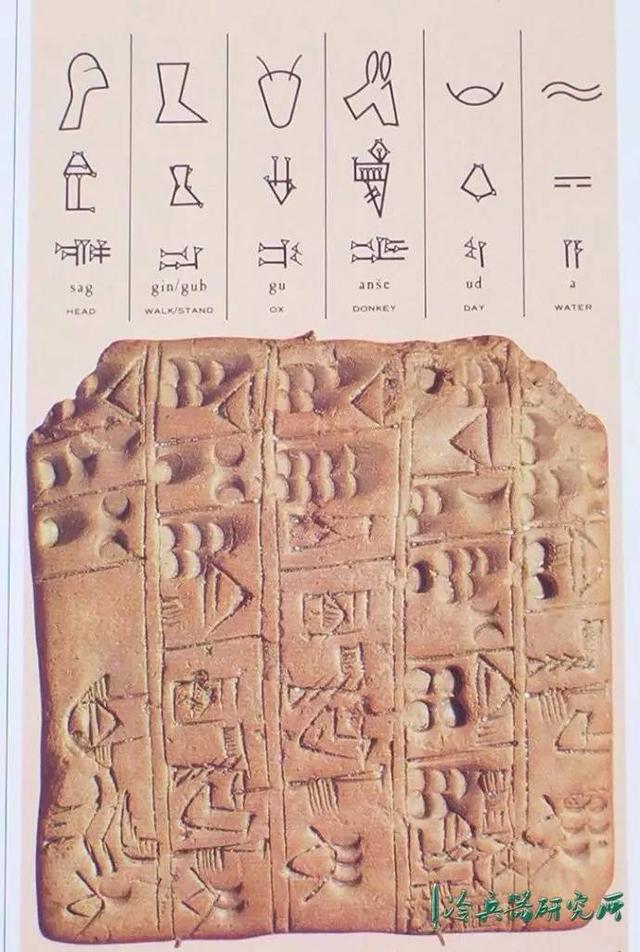

阿卡德人是閃米特人一個分支,與如今的阿拉伯人同源,起源於如今的阿拉伯半島和敘利亞沙漠。大約在公元前三千年左右,阿卡德人結束了遊牧生活,開始遷入定居蘇美爾北部,是第一波從阿拉伯沙漠進入美索不達米亞地區的閃米特人。再此後的數千年里,還有好幾波這樣的遷徙,一遍遍的改變著美索不達米亞地區的語言和民族分布。作為人類第一個文明的鄰居,經過長時期的交流,阿卡德人很早就具有了很高的文明水準,其農業生產技術和城市生活方式已經與蘇美爾人完全相同,僅僅保留下語言和種族的差別。同時阿卡德人還學習蘇美爾人的楔形文字,發明了阿卡德文字。因為蘇美爾楔形文字是為適應與阿卡德語言完全不同的蘇美爾語所創造的,因此蘇美爾楔形文字其實並不適合阿卡德語直接使用,這種情況十分類似用漢字來書寫日語,這一點為後世的學者製造了無數的困惑與麻煩,也為當時使用者帶來無盡的煩惱。

蘇美爾石板

蘇美爾石板

阿卡德文字是一種半音節半表意文字,他直接借用了一部分蘇美爾文字,作為表意符號使用,保留一部分蘇美爾文字的音節,用於表達阿卡德語的發音,更再次基礎上拆出一部分蘇美爾文字的偏旁部首,用語拼寫阿卡德語獨有的音節。所以這是一種音節符拼寫語音,又用外族字元指示母語的混用文字。出土的最早的阿卡德語銘文為前2450年所寫,阿卡德語和阿卡德文最終取代了蘇美爾語言和蘇美爾文字的日常使用,成為中東地區的標準語言。此後兩千多年,我們常說的古巴比倫人、亞述人,均使用阿卡德語和阿卡德文字,直到被另一波遷入的閃米特人——阿拉米人的阿拉米語所取代。

蘇美爾文字

蘇美爾文字

薩爾貢的事跡分散在蘇美爾和阿卡德語的文獻當中,就像各個文明上古的傳奇那樣,很難將真實的事跡與崇拜者的虛構區分開來。他的聲望是如此之大,影響如此之深遠,就像一道長長的陰影,圍繞著它的無數深化和傳說就像環繞太陽的日暈。根據出土的阿卡德泥板,薩爾貢的父親叫做拉伊布姆,是一個園丁,居住在幼發拉底河畔的阿扎皮拉努。根據另一份新亞述時代文獻的記載,薩爾貢的母親是一個出身低賤的祭司,因為通姦而懷上了薩爾貢。她將這個見不得光的孩子放在蘆葦編織的籃子裡,之後將他連同籃子一起放在一條河裡隨流而下,直到被一個叫作阿卡的汲水工發現並收養為自己的孩子。一份據說是薩爾貢口述的文獻中,記載下了他對自己身世的自述:“朕的母親是一位大祭司,朕不知道父親是誰。母親懷了我,偷偷將朕生下。她把朕放入燈心草編織的籃子裡,用瀝青封蓋,隨後把朕拋入河中,但河水並未將朕淹沒。”

蘇美爾石板

蘇美爾石板

站在後人的角度看,這個故事顯然是《舊約》里摩西故事的初始版本,薩爾貢的傳說就是摩西的原型。根據文獻記載,薩爾貢長大之後成為了國王的端杯人,進入了宮廷和城邦的上流社會。隨著歲月的變遷,中間的泥板已經殘缺散失,因為我們無從知道汲水工的養子、“身份低下的”女祭司的私生子到內廷近臣,年少的薩爾貢經歷了怎樣艱辛的歷程,艱苦的奮鬥和人生的奇遇。甚至連薩爾貢真正的名字都無從得知。因為薩爾貢顯然不是他的原來的真名。

蘇美爾石板

蘇美爾石板

這個任命薩爾貢作為端杯人的國王,正是基什第四王朝最後一個國王烏爾扎巴巴。他是庫格巴巴女王王國的後裔。這已經是公元前二十四世紀後期的事情了。

蘇美爾雕刻

蘇美爾雕刻

根據出土泥板的記載,薩爾貢作為烏爾扎巴巴國王的端杯人,很得到他信任。但有一次烏爾扎巴巴國王做了一個噩夢,夢見薩爾貢受到了女神伊什塔爾的恩典,而自己將被溺死,感到十分恐懼,於是他以討論的名義把薩爾貢召喚到內室,打算讓鍛造師拔利斯梯卡將其殺死他。就在薩爾貢推門的時候,女神及時現身,告訴他將有“血光之災”。薩爾貢得以及時脫身。看到此方法不成,烏爾扎巴巴更加害怕,於是想了另一個辦法,命令薩爾貢作為基什的信使,送信給烏魯克的加爾扎克西國王,信中的內容是請求加爾扎克西殺死薩爾貢。出土的泥板到底就散失了。我們無從之後發生了什麼,也無從知道烏爾扎巴巴國王為什麼只能借別人之手處死薩爾貢。

兩河流域

兩河流域

因此有學者認為,端杯人其實是個官職的名稱,這個職務其實並非國王餐桌旁的僕人,而是可能等於距王權很近的高級行政官員。因此透過泥板籠罩在神話與傳說中的文字,也許真實的歷史是在這之前作為權臣的薩爾貢已經通過某些途徑和方法掌握了基什的軍政大權,實際上架空了烏爾扎巴巴。烏爾扎巴巴的所作所為,分明就是典型的傀儡君王對付權臣的手段。因為沒有記載,後面的曲折無從知曉。我們只知道到最後薩爾貢奪取了烏爾扎巴巴的王位。

蘇美爾雕塑

蘇美爾雕塑

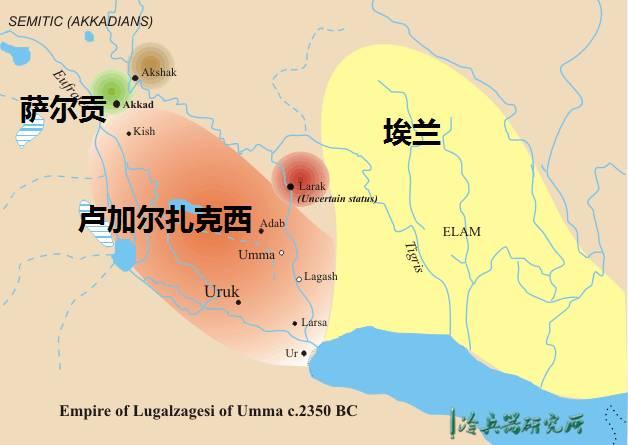

作為基什新統治者的薩爾貢抬頭眺望,將目光投向了南方,與“統治下海至上海所有國家的蘇美爾之王盧加爾扎克西”目光相對,決定美索不達米亞歷史的碰撞發生了。

決戰前的態勢是這樣的。

蘇美爾雕塑

蘇美爾雕塑

薩爾貢的阿卡德與盧加爾扎克西的烏魯克第三王朝形勢圖。左上角的小塊綠色為薩爾貢,橙色為盧加爾扎克西,黃色為埃蘭。可以看出此時盧加爾扎克西基本完全統一了蘇美爾。

對於這場決戰,後世的學者有過多種說法。一種觀點認為,薩爾貢採取了一種大膽的策略。他以閃電戰的戰略,趁著龐大盧加爾扎克西帝國沒來得及動員,以高機動性的戰車部隊為核心組成突擊部隊,消滅了烏魯克城的軍隊,摧毀了烏魯克的城防,一舉完整了斬首行動。另一種主要的觀點認為,盧加爾扎克西組織起了強大的軍隊,這支軍隊有五十個蘇美爾城邦的大軍組成。而薩爾貢以閃電戰的戰術打垮了龐大但人員混雜的盧加爾扎克西軍隊,徹底將其擊潰。之後通過攻城戰攻破了烏魯克的城牆。無論那一種說法,對於戰役結果的敘述都是一樣的。

根據一份出土自尼普爾的銘文記述了這樣戰役的結局:“阿卡德的這個君主,這個國家的君王薩爾貢……他與烏魯克的國王盧加爾扎克西作戰,他俘虜了他,並給他套上了頸枷,帶往尼普爾”。

蘇美爾雕塑

蘇美爾雕塑

盧加爾扎克西的野心、盧加爾扎克西的祈禱、盧加爾扎克西的夢想和盧加爾扎克西的願望,以狗一樣的被前往聖城尼普爾為結局而結束。溫馬與盧加爾扎克西的故事到此終結。關於盧加爾扎克西接下來的命運,也有多種說法,一種認為盧加爾扎克西作為祭品,被屠殺並獻祭給了神靈。另一種說法相對溫和一些,盧加爾扎克西所謂囚禁在聖城的特殊囚犯,在牢獄中結束了剩下的歲月。

消滅了盧加爾扎克西的力量之後,薩爾貢為了徹底征服烏魯克,下令摧毀了烏魯克的城防。就是那道傳說中由半神的烏魯克國王吉爾伽美什修築的,被蘇美爾史詩傳唱與頌揚,視為牢不可破的烏魯克城牆。在征服烏魯克之後,薩爾貢又對盧加爾扎克西剩下地區發動了猛烈的進攻,敢於抵抗的城市遭到了無情的打擊。尼普爾的銘文以幸災樂禍的筆調這樣記述薩爾貢的征服歷程:“(薩爾貢)將烏爾城變成了廢墟,摧毀了他的城牆。他與烏爾人作戰,粉碎了他們的軍隊,征服了他們。”

這個過程如同洪水一樣勢不可擋,溫馬和拉格什等大城市也先後被征服,薩爾貢一一“拆毀了他們的城牆”。據銘文記載,在征服最後一個抵抗的城市拉格什之後,薩爾貢帶領他贏得輝煌勝利的軍隊從拉格什出發,行軍500里抵達波斯灣,讓士兵用海水洗刷他們的武器。薩爾貢的大軍從蘇美爾的北部出征,凱歌高走,橫掃了整個蘇美爾,最後在蘇美爾世界的最南端,站在被認為世界盡頭的地方,用這種儀式宣布了他是蘇美爾世界最終的,唯一的主宰。

在完成征服之後,薩爾貢回到了北方。在經過尼普爾的時候,他在恩利爾的神殿里豎起了石碑與雕像,用石刻銘文記述下了他的功業與成就,並向神靈懇求,希望他的功業和他的帝國一起被永遠銘記下來。他在石碑上刻下了這樣的祈禱與詛咒:“無論誰毀掉了這片銘文,願天空之神使他的名字永遠消失,願恩利爾斷絕他的子孫!”。幾千年後,一切都蕩然無存,面對漫漫沙丘,我們不知道最終是誰毀掉尼普爾的薩爾貢雕像與石碑。我們只知道,薩爾貢的祈禱反而一言成讖,他與事業和他的名字反而差點消失在歷史的風沙中。

兩河流域

兩河流域

僥倖一位不知名的蘇美爾抄寫員,不知什麼原因一字不漏的抄下了石碑上的內容,而易碎的泥板,有僥倖躲過了四千多年的桑田滄海,得以在19世紀考古挖掘中重見天日。堅不可摧的大理石石碑消失了,反而是脆弱不堪的泥板保存下了薩爾貢苦心祈禱的願望,這不能不說是時間與歷史對於渺小人類的諷刺。不管多么強大的人類,不管多么輝煌的、堅不可摧的功績,總將被時間之河沖刷得無影物種。正如英國詩人吉普林詩里所寫的那樣:

我們的海軍越走越遠,終於消失不見

火焰在沙丘和海角沉沒

看,我們昨日的榮光

不過是和尼尼微和泰爾一樣

本文經指文烽火工作室授權發布。主編原廓,作者陳修竹。任何媒體或者公眾號未經書面授權不得轉載。

獲取更多冷兵器知識內容請關注微信公眾號:lbqyjs

蘇美爾文明 薩爾貢