1884年

1884年,傳統紀年:清德宗光緒十年;甲申年(猴年);日本明治天皇明治十七年。

基本信息

- 年號::清德宗光緒十年

- 日本:明治天皇明治十七年

- 性質:傳統紀年

大事記

1884年的照片

1月4日——費邊社在倫敦成立。

5月21日——美國自由女神像安裝峻工。6月19日——高棉被法國兼併為殖民地。

8月5日——法軍軍艦炮擊台灣基隆。台灣軍務督辦劉銘傳率軍抗擊,炮台被擊毀,後劉銘傳率軍與法軍展開陸戰,法軍大敗逃回艦上。

8月23日——法國艦隊在司令孤拔的指揮下,向馬尾港福建水師發起突然襲擊。中國艦隊倉促應戰,旗艦“揚武”號被敵水雷擊傷,但以尾炮擊中法國旗艦,斃、傷法水兵多人。此役福建水師損失艦船7艘,傷亡官兵700多人,馬尾船廠亦被毀。

8月26日——清政府下詔對法宣戰,命令陸路方面滇桂各軍迅速進兵,沿海各地嚴防法艦入侵。

10月3日——香港工人舉行遊行示威,抗議英國與法國鎮壓中國愛國運動。10月13日——格林尼治標準時間正式被採用為國際標準時間。

12月4日——朝鮮爆發甲申事變。

出生

1884年

1884年

杜魯門出生於1884年

1月12日——馮如,中國飛機設計師(1912年去世)

4月4日——山本五十六,日本海軍上將(死於1943年)5月8日——哈里·斯·杜魯門,第33任美國總統(1972年去世),生於密蘇里州拉瑪小鎮,出身世代農家,早年生活艱苦。7月12日——莫迪利阿尼,義大利畫家。9月25日——石橋湛山,第55任日本首相(1973年去世)

11月19日-龍雲,滇軍將領。

12月30日——東條英機,日本陸軍軍人、第40任日本首相(死於1948年)喜饒嘉措,藏族大格西(1968年去世)

逝世

艾里阿斯·隆洛特,芬蘭醫生及文學家,詩集《卡勒瓦拉》的編篡人。(1804年出生)

1月6日——孟德爾,奧地利生物學家(1822年出生)

重要事件

柏林會議

1884年11月15日,柏林會議正式開幕。與會的14個國家中,真正唱主角的是法國、德國、英國和葡萄牙,這四國主導著瓜分非洲的大體方針。會議首先要解決的是“剛果問題”。由於幾個歐洲國家對這一地區的爭奪已經達到白熱化的程度,到最後還是便宜了利奧波德二世。剛果盆地的相當一部分土地被用筆和尺劃出來,成為利奧波德二世的私有財產,這片土地有200萬平方公里,是比利時本國國土的76倍。後來,比利時國王從當地撈取了大量金錢,但他的恐怖統治使當地近半土著黑人悲慘地死去。

解決完“剛果問題”後,與會各國又研討出來了幾項總體原則,以協調各國關係。值得注意的是,柏林協定書的行文中,引入了“勢力範圍”這一概念,即一國對非洲沿岸的控制意味著還可以無限深入腹地。此外,議定書創造性地提出了“有效占領”原則,即占領國能有效控制某殖民地時(例如保護自由貿易和交通運輸),才可以真正擁有它們。這一原則是為了讓列強間減少血腥衝突。 1884年

1884年

柏林會議打的是發展非洲經濟、促進非洲貿易的旗號,但列強對非洲人民的福祉毫不關心。它們開出的杜絕奴隸貿易和提升人權等也僅僅是空頭支票。

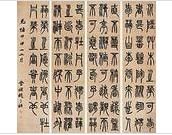

1884年 電報接通北京

1884年(清光緒十年)的京通電報工程相當低調,尤其是當工程接近北京的時候。(需要說明一下,本文中的電報是有線電報的簡稱。)電報線在通州至東便門段是架空明線,進入東便門後下潛至護城河底——水下電纜,到達崇文門後,以“不似觸目”的方式登入——使用區別於標準規格的“極細銅線”和“特製紅漆木桿”。此時,關於電報的爭論仍在北京城內繼續,工程的格外低調顯然是為了照顧保守人士的神經。 這場電報之爭始於此前的20多年。最早的關於建設電報的呼聲來自洋人。1859年,法國欽差給恭親王寄了一台電報機,被恭親王“以為無用相卻”。彼時,連線英國和歐洲大陸的水底電纜已經開通,穿越大西洋的電纜也在醞釀中,電報在全球貿易網中擔當重任。而中國的信息傳遞仍然處於“馬上飛遞”階段。北京與廣州之間的通信,按照普通驛傳速度需要30—35天;以“五百里加急”需16——19天,至於有可能導致跑斃馬匹的“六百里加急”甚至“八百里加急”(所謂的“廷寄”標準),從廣州驛傳至北京的時限為32天(茅海建《天朝崩潰》,劉文鵬《清代驛傳及其與疆域形成關係之研究》)。在水路方面輪船參與了郵遞。靠輪船傳遞的上海至京師的通信需要6——7天。

歷史記載

北寧失陷

光緒九年(1883)十一月,法軍攻占山西後,繼續向清軍進攻。光緒十年(1884)正月,米樂繼孤拔為法軍統帥。二月,米樂率兵一萬二千人自河內和海陽出發,分水陸兩路,會攻北寧(在河內東北)。北寧前敵指揮、廣西巡撫徐延旭未作認真戰備。二月越南十五日,清軍二萬人不戰而退,北寧失守。二十二日,法軍又西向攻陷太原(在河內北)。三月,興化亦告失陷。至此,法軍完全占領了紅河三角洲,使清軍陷於被動地位。

慈禧撤換軍機五大臣

自光緒九年十一月至十年三月(1883——1884),清軍在越南戰場上連續失利,先後丟失山西、北寧、太原等地。光緒十年(1884)三月初八日,左庶子盛昱上奏摺彈劾李鴻藻保舉非人,建議給予處分;並說奕欣、寶鋆了解內情卻不加阻止,亦應負一定責任。一直與奕欣有權力矛盾的慈禧,利用這份奏摺大做文章,與醇親王奕譞共同策劃,3月13日,以“委蛇保榮,辦事不力”的罪名,將恭親王奕欣、大學士寶鋆、協辦大學士吏部尚書李鴻藻、兵部尚書景廉、工部尚書翁同龢一概逐出軍機處;同時任命禮親王世鐸、戶部尚書額勒和布、閻敬銘、刑部尚書張之萬、工部侍郎孫毓汶五人為軍機大臣,禮親王世鐸為領班大臣,組成新的軍機處。3月14日,慈禧又諭令軍機處遇有緊急事情,會同奕譞商辦。從此以後,軍機處的權力實際上掌握在奕譞及其心腹孫毓汶手中。

袁世凱會辦朝鮮防務

光緒八年(1882),朝鮮“壬午政變”平定以後,清軍吳長慶部暫留朝鮮。九月,吳長慶派營務處同知袁世凱等為朝鮮練兵千名。光緒十年(1884)4月4日,經李鴻章奏準,撤吳長慶軍內渡,但仍留軍千人駐紮漢城,由記名提督吳兆有統帶;同時,以袁世凱總理營務處,會辦朝鮮防務。光緒十一年(1885),袁又被李鴻章保薦為三品道員,改任駐朝總理交涉通商事宜。光緒二十年(1894)中日戰爭爆發前回國。

《中法會議簡明條款》簽訂

《中法會議簡明條款》又稱《李福協定》。光緒十年(1884)四月十二日,法國代表福祿諾抵達天津,與李鴻章商談通商、撤兵等問題。四月十七日,簽訂了《中法會議簡明條款》,共五款。主要內容為:清政府承認法國與越南訂立的條約;法國不索賠款,不傷中國體面,中國同意在中越邊境開埠通商;聲明中國自北越撤兵,調回邊界。法國見清政府退讓,便繼續擴大對華侵略戰爭。

北黎事件發生

北黎事件亦稱觀音橋事件。光緒十年(1884)四月,李鴻章與法國代表福祿諾簽訂了《中法會議簡明條款》(又稱《李福協定》),規定中國自北越撤兵,但未確定撤兵日期。五月二十九日,法將杜森尼(Dugenne)卻根據福祿諾自定期限,率法軍七百人強行向諒山推進,至越南北黎的觀音橋,逼迫清軍撤退或投降。閏五月初一日,清軍派聯絡官三人到法營交涉,法軍揚言要接收越南諒山、高平兩省,並無故槍殺清軍聯絡官,向清軍營地發起攻擊。清軍奮起還擊,法軍潰敗。初六日,法國代理公使謝滿祿向總署抗議“中國背約”,要求賠償。總署予以回駁。

馬尾海戰

馬尾海戰又稱馬江海戰,是中法戰爭中的重要戰役。光緒十年(1884)閏五月二十三日,法國藉口“北黎事件”派孤拔率遠東艦隊闖入福建水師基地馬尾軍港,與中國軍艦同泊一條江上。福建船政大臣何如璋和會辦海疆事務大臣張佩綸不作戒備,又禁止港內福建水師艦隻移動,自縛手足。七月初三日下午,法艦向福建水師發動突然襲擊,何如璋、張佩綸棄師不顧、倉皇逃遁,中國艦隊在毫無準備的情況下倉促應戰。旗艦“揚武號”被水雷擊傷,艦上官兵仍用尾炮還擊法旗艦“伏爾他”號;運輸艦“福星號”亦沖入敵陣與法艦激戰,後中彈爆炸,艦上官兵全部壯烈犧牲。海戰歷時三十分鐘,福建水師艦船被擊沉七艘,官兵傷亡七百多人。初四日,法艦又轟毀馬尾船廠。初六日,清政府被迫對法宣戰。

1884年

1884年 1884年

1884年