武器簡介

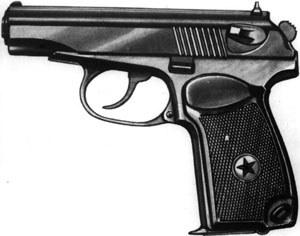

馬卡洛夫手槍

馬卡洛夫手槍發展歷史

前身

在第二次世界大戰結束後,蘇聯人總結戰時的經驗發現手槍在實戰中使用率極低,再加上托卡列夫手槍的一些固有缺點,因此決定開發新的軍官自衛手槍,要求比托卡列夫手槍更緊湊、更安全和停止作用更大的半自動手槍。可能是受到帝俄時期曾裝備過的白朗寧FNM1903的影響,有人建議採用自由槍機,因此需要一種威力儘可能大但又要適合簡單的自由後坐式槍機的手槍彈。為此,蘇聯工程師BorisV.Syomin首先研製了一種名為PP39的9×18mm手槍彈,並於1940年6月提交靶場試驗。這種PP39手槍彈就是後來的馬卡洛夫手槍彈的前身。

誕生

馬卡洛夫(NicolaiFedorovichMakarov1914-1988)在1940年代未期開始設計他的自衛手槍,並命名為馬卡洛夫手槍(俄文為ПистолетМакарова,英文為PistoletMakarova)。在1951年,蘇聯紅軍決定採用馬卡洛夫PM手槍作為新的自衛武器,並一直服役到20世紀未,除前蘇聯/俄羅斯外,在中國和其他前華約國家也有仿製。

改進

馬卡洛夫手槍

馬卡洛夫手槍淘汰

在2003年馬卡洛夫手槍正式被新的YaryginPYa手槍代替,但在逐步淘汰之前仍然有相當多的數量在俄羅斯的軍隊和執法機構服役。

武器特點

優勢

馬卡洛夫手槍

馬卡洛夫手槍缺點

“馬卡洛夫”手槍最明顯的缺點是薄弱的殺傷力,以及小容量的彈匣。在清剿車臣非法武裝的戰鬥中,令俄羅斯軍人哭笑不得的就是車臣匪徒大量使用了自己製造的“馬卡洛夫”手槍,而該槍卻絲毫無法傷害俄軍穿著防彈衣的士兵。經過無數次失敗的改進,俄羅斯軍方最終決定採用了伊孜馬什公司的MP443手槍。以替代馬卡洛夫手槍。

性能數據

| 項目 | 內容 | 項目 | 內容 |

|---|---|---|---|

| 口徑 | 9mm | 全槍長 | 161.5mm |

| 初速 | 315m/s | 槍管長 | 93.5mm |

| 槍機類型 | 反衝作用 | 寬度 | 29.4mm |

| 有效射程 | 50m | 膛線 | 4條,右鏇 |

| 自動方式 | 自由槍機式 | 全槍質量 | 總重 730 克(空槍) 810 克(上彈) |

| 發射方式 | 單發 | 瞄準裝置 | 刀片式準星,缺口準星(可調整) |

| 供彈方式 | 彈匣 | 瞄準基線長 | 130mm |

| 容彈量 | 8發 | 配用彈種 | 9×18mm馬卡洛夫手槍彈 |

衍生型

PMM:PM的改進型。主要改進之處為:使用了更大的滑架,加強復進簧,使其能夠發射膛壓更高的改進型馬卡洛夫手槍彈(初速達到400m/s),彈匣容量增加到雙排12發、把原來形狀纖細的握把改成可以適應較厚彈匣的形狀,握把嵌板也作了改進。儘管銷量並不高,但有部份已獲俄羅斯軍方和特種部隊所採用。

Izh-70/Izh-71:外銷型。Baikal-442:外銷型,發射原槍的彈藥,並有固定或可調瞄準具。PB消音手槍:以馬卡洛夫手槍為基礎加裝消音器改裝而成的。TKB-023:測試型,使用聚合物槍身以減低重量和生產成本,但最終卻沒有採用。59式手槍:中國仿製的馬卡洛夫手槍,該槍發射59式9毫米手槍彈,槍長為161毫米,槍重0.73千克,主要配備給團以上指揮員使用。相關爭議

在西方和中國的資料上。一直認為蘇聯的9×18mm手槍彈是抄襲德國的9mmultra彈。但另一種說法認為,實際上早在二戰前蘇聯人就已經在研製9×18mm彈,只是在戰後藉助德國9mmUltra彈使之完善,而且蘇聯彈與德國9mmUltra彈和戰後類似的9×18mm警用彈都不通用,因為蘇聯彈的彈頭直徑更大。

同時,由於PM的結構與德國的沃爾特PP近似,因此在許多資料上認為馬卡洛夫是模仿德國手槍。不過PM有很多鮮明特點,比如固定銷很少,零件總數少,儘可能一物多用,並非完全基於沃爾特PP。