感恩母校 飲水思源

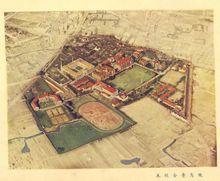

執信西齋及前方的噴水池位於交大校園西北角

執信西齋及前方的噴水池位於交大校園西北角1930年初,交通大學上海徐家匯校區的執信西齋竣工。是年寒假之後,1930屆學生首先入住執信西齋。畢業時,該屆116名學生因宿舍前 池邊草地為他們“在母校最後徘徊留戀印象最深之地”(1931年1月10日孫家謙、王宗陽同學致黎照寰校長信中語),又念及母校培育之恩及他們首先住宿該齋之利,於1933年春,在執信西齋前的噴水池中央,捐款建造了一座以交通大學校徽為形象的紀念碑,以表達對母校的飲水思源之情。該碑於解放後被毀,後又為五所交大各自重建。

“紀念碑為一水泥石磴,建在池之中央,用大理石貼面,正面刻有“飲水思源”四字,為該屆同學陳汝善之父所寫,下刻“民十九級建贈”,背後刻有該級全體同學的姓名,頂上豎一立體校徽圖案。”

飲水思源碑_正面 飲水思源碑_正面 |  飲水思源碑_側面 飲水思源碑_側面 |  飲水思源碑_背面 飲水思源碑_背面 |

同行致遠 五校一家

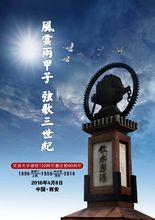

2016年 交通大學120周年校慶

2016年 交通大學120周年校慶1896年(清光緒22年),交通大學 滬校以南洋公學之名在上海創立。1921年,與 唐校、 平校均歸於國民政府交通部轄制,因得“ 交通”校名。及至1956年,交通大學建校六十周年之際,在中國大陸,位於上海的交通大學遵照中華人民共和國國務院令,由校長彭康帶領交大師生將交通大學主體內遷至了 西安;而在 台灣省,由交大前校長淩鴻勛主持商議交大在台復校的事宜。交通大學由此分衍為海峽兩岸五所著名的高等學府——西安交通大學、上海交通大學、新竹交通大學、西南交通大學和北京交通大學。

與此同時,作為五所交大共同象徵的飲水思源碑,也伴隨交大的遷徙而分播、復建在祖國的四面八方。

但是,飲水思源碑相關史料、相片較為匱乏,導致後世交大人對原碑產生了許多不準確的解讀。比如,上海交大方面的顧建建,在《飲水思源碑與交大校徽》一文中,誤以為“碑、池同時建造 ;西安交大方面的張鎮生,在《“飲水思源”說校徽》一文中,誤以為原碑“保留在上海徐家匯交通大學舊址的西齋前”, 可惜事不遂願,該原碑在解放後已被毀。有時,甚至對1986年西安交大新建的飲水思源碑的建造過程竟然都說不清。徐俐蓉在其博文《‘飲水思源’碑的設計者——紀念我的父親徐林》中,把西安交大的“'飲水思源’ 噴水池”一併提及,也好似“碑池同建”。

事實上,最初的飲水思源碑,是一個在1933年建造於交大上海徐家匯校區,執信西齋前噴水池中央的標誌性紀念建築物。先即有“噴水池”,之後才增添建造了“飲水思源碑”。

西安交大飲水思源碑

1956年,西安交大中心大樓前水池旁合影 1956年,西安交大中心大樓前水池旁合影 |  1980年代早期 西安交大飲水思源碑 1980年代早期 西安交大飲水思源碑 |  1986年西安交大飲水思源碑 1986年西安交大飲水思源碑 |

西安交大飲水思源碑之背面 西安交大飲水思源碑之背面 |  交通大學飲水思源碑之全景 交通大學飲水思源碑之全景 |

上海交大飲水思源碑

上海交大飲水思源碑 上海交大飲水思源碑 |  上海交大飲水思源碑之背面 上海交大飲水思源碑之背面 |  2015年翻修的上海交大飲水思源碑 2015年翻修的上海交大飲水思源碑 |

新竹交大飲水思源碑

新竹交大飲水思源碑 新竹交大飲水思源碑 |  飲水思源碑 飲水思源碑 |  飲水思源碑 飲水思源碑 |

西南交大飲水思源碑

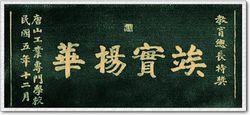

交通大學從創立開始,孕育出了許多偉大的精神:民國時期,有在交大 唐校產生出的“ 竢實揚華”精神(1916年),有在交大 滬校產生出的“ 飲水思源”精神(1933年);解放前夕,位於上海的交通大學被譽為“ 民主堡壘”(1946 - 1949年);新中國社會主義建設時期,有伴隨交通大學西遷、由西安交大創造而成的 西遷精神(1955 - 1959年),等等催人奮進屬於交大人的精神財富不一而足。

儘管嚴格來說,“飲水思源”只是交通大學 滬校(今西安交大、上海交大和新竹交大)的精神內容之一,但秉承“交大一家親”的理念,“飲水思源”之精神,與其他如西遷精神、“竢實揚華”精神一樣,在任何一所交大都值得繼承和弘揚。

西南交大“思源”勒石 西南交大“思源”勒石 |  西南交大 竢實揚華 西南交大 竢實揚華 |  現存於西南交大犀浦校區的“竢實揚華”匾額(複製品) 現存於西南交大犀浦校區的“竢實揚華”匾額(複製品) |

北京交大飲水思源碑

2003年,“交大 平校”(北京交大)恢復校名為“北京交通大學”,採用“ 知行”作為新校訓。此外,為了與“交大 滬校”(西安交大、上海交大和新竹交大)保持一致,亦建造“飲水思源碑”;並且同樣採用“鐵砧、鐵錘、書籍”圖案作為校徽。

北京交大飲水思源碑 北京交大飲水思源碑 |  飲水思源碑 飲水思源碑 |  飲水思源碑 飲水思源碑 |