考古歷程

隋大興唐長安城遺址

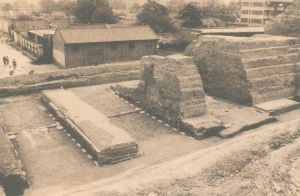

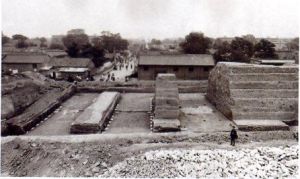

隋大興唐長安城遺址1957年,中國科學院考古研究所組織專門的唐城發掘隊,開始了規模較大的發掘工作。經過四年多的辛勤勞動,遺址的概貌已經顯露出來。從已經發掘的城市布局、宮殿、街道、坊里的遺蹟,可以想見當時這座城市中千門萬戶、車水馬龍的盛況。

2011年,考古人員在配合基本建設時發現了大面積的唐代陶窯群遺址,其中有兩組陶窯保存完整,已在有關部門的協調下進行回填保護。

2010年底,陝西省考古研究院對西安未央區大白楊西村西區基建範圍進行了1000平方米的考古發掘。

出土文物

隋大興唐長安城遺址

隋大興唐長安城遺址文物遺存

外郭城

隋大興唐長安城遺址

隋大興唐長安城遺址唐代外郭城牆西南角當時是否有類似明清城牆所築的角樓?發掘結果顯示這裡沒有築角樓的跡象。考古隊何歲利分析說,如果有角樓,城角的基址就應該寬於城牆基址,應形成一處較大的墩台基址,但發掘的城角轉彎基址寬度與城牆基址均為5.5米,應不存在構築角樓的基礎。

宮城

是供皇帝、皇室居住和處理朝政的地方,包括太極宮、東宮和掖庭宮,南北長1492.1米,東西寬2820.3米,周長8.6公里,位於長安城北部中央。在今西安城內"西五台"有宮城南牆的遺蹟,在自強西路北側有一段北牆遺址。城牆均為夯土版築,基部一般寬18米左右。宮城正南門為承天門(隋代稱廣陽門),遺址在今蓮湖公園內,東西殘長41.7米,南北進深19米,有三個門道,門基鋪磚或石板。宮城北面二門,"玄武門之變"就發生在宮城北面的玄武門。

皇城

又名"子城",位於宮城之南,北與宮城以橫街相隔。東西寬2820.3米,南北長1843.6米,周長9.2公里。皇城內是中央官署和太廟、社稷。朱雀門是皇城的正門,北與承天門遙相對應,南接朱雀大街,直達外郭城的正門明德門,是全城的中軸線。含光門是朱雀門西側的一個門,其遺址保存比較完整,平面呈長方形,東西長37.4米,南北寬?19.6?米,門墩是以純淨的黃土版築而成,包砌磚壁,包磚厚0.35米。門道兩側各有排列整齊的青石柱礎,東西對稱,呈正方形,72~78厘米見方,柱礎中間有一直徑約10厘米、深10厘米的圓形榫眼,以立排柱,證明當年門樓是木結構的。含光門城牆斷面上遺址清晰地保存著唐代、宋代、元代及明清各代修補的夯層,成為長安城中皇城變化的一個歷史見證。唐代在長安還建有兩座大的宮殿,大明宮位於城東北的龍首原上,因位於太極宮之東北,稱"東內",太極宮稱"西內"。唐玄宗時期在春明門內建造的興慶宮在太極宮的東南,故稱"南內"。長安城有著完善的供水系統,除鑿井外,還有永安、清明、龍首三渠分別引進氵高水與氵產水,流經城內,北入宮苑。後又修漕渠,引黃渠注入曲江池。長安城的建築模式是中國古代都城建設的一個典範,對日本和亞洲其他國家及國內一些地方政權的都城建設也產生了一定影響。唐末天寶元年(904),朱溫挾唐昭宗遷都洛陽,命長安居民按籍遷居,毀長安宮署民居,使隋唐長安300年帝都成為廢墟。

規模面積

發掘勘測的結果證明:唐代長安城的周圍有七十多里,比今天的西安舊城(即明清時代的西安城址)大五倍以上。全城分三部分,最外是外郭城,中間的北部是皇城,皇城北端正中是宮城——皇帝居住的地方。在外郭城垣上有十二個城門。許多縱橫的街道把全城除宮城和皇城以外的所有地區整齊地劃分為一百零八個長方形的坊里。

價值地位

隋唐長安城是中國古代城市規劃設計的傑作,在中國城市規劃史乃至世界城市規劃史上占有十分重要的地位。隋唐長安城規劃手法的探討對於隋唐時期城市設計理論與方法的研究、隋唐長安城遺址的保護和當代西安城市規劃都具有十分重要的意義。