英國倫敦大學教授

1928年獲諾貝爾物理學獎,以表彰他對熱電子發射現象的工作,特別是發現了以他名字命名的定律,里查森熱電子發射定律。

無線電、電話、電視以及X射線技術等,則是由於里查遜研究了電子與離子的發射理論之後,才有可能迅速地發展起來。最初里查遜直觀地感到正、負電荷是直接地從受熱固體金屬絲本身發出的,而不是從附近的氣體分子與受熱物體的化學相互作用而來的。他套用分子運動論作了如下的簡單假設,即:在熱導體內部的自由電子,只要它們的動能足夠大,足以克服導體中正電荷的吸引而到達表面時,這些自由電子就有可能從導體的表面逸出。他成功地確定了金屬電子動能隨著它的溫度的增加而增加的關係。被他發現並以他的名字命名的"里查森定律"更確定了電子發射對溫度的依賴關係。也就是說,里查森定律表示了飽和電流依賴於金屬燈絲的溫度T,即I=AT2exp(-W/KT)其中A是普適常數,W是金屬的電子功函式,K是玻爾茲曼常數。他非常欣賞自己的熱離子發射的基本方程(即里查遜一杜斯曼方程)。這個方程可以經受二十年代量子力學的革命性考驗。里查森在早期致力於研究熱離子的15年中,至1910年發表一書時,達到其研究的高峰。第一次世界大戰期間,他從事軍事方面的無線電通訊研究,同時還設法發表幾篇關於光譜學、玻爾原子理論的試驗、愛因斯坦光電效應的解釋等方面的文章。二十年代和三十年代,他每年發表三篇文章,全部都是以他的主要興趣"物理與化學間的關係"為線索而精心撰寫的。第二次世界大戰期間,他集中精力研究雷達、聲波導航、電子學實驗儀器、磁離子和速調電子管等。他的科學論著很多,比較重要的有《物質的電子理論》、《受熱物體的電發射》和《氫分子及其光譜》等。此外,還有許多論文發表在各種科學雜誌上。1928年諾貝爾物理學獎授予英國倫敦大學的O.W.里查森。1900年裡查森大學畢業,由於他對熱離子學的積極鑽研,學校留他在卡文迪什實驗室繼續研究。他的工作富於創造性,既認真實驗,也注重理論。1901年在劍橋哲

學學會上宣讀了兩篇論文,第一次提出了熱離子遵守的規律,受到同行的好評。1902年裡查森被推選為三一學院委員(fellow),1906年,27歲的里查森應邀赴美,到普林斯頓大學任物理學教授,在那裡繼續開展熱離子學的研究。熱離子學(thermdionics)這個詞就是他在1909年作為論文題目首先提出的。里查森給研究生講課的講稿於1914年出版,書名,後來成為對電子學和無線電有興趣的學生學習的主要課本。受他指導的研究生中有K.T.康普頓和A.H.康普頓兩兄弟。A.H.康普頓以發現"康普頓效應"獲1927年諾貝爾物理學獎。他的另一位研究生戴維森因發現電子衍射獲1937年諾貝爾物理學獎。里查森把英國劍橋大學卡文迪什實驗室的作風帶到美國,對美國的科學研究和人才培養起到了廣泛影響。里查森1913年回到英國,歷任國王學院、倫敦大學物理學教授,英國協會A部主席(1921年),倫敦物理學會主席(1926年--1928年)。1939年受封為爵士。1914年以後,他除了繼續研究熱離子學外,還研究光電效應、磁學、化學作用引起的電子發射、電子論、量子論、氫分子光譜、軟X射線和氫譜Hα及氘譜Dα的精細結構。他早年(1907年--1909年)就從熱電子發射對麥克斯韋分子速度分布律作過實驗驗征。後於1917年指導中國研究生丁西林進一步研究這個課題。丁燮林的論文發表於1921年。這是分子束方法尚未提出之前唯一可行的實驗驗證方法,有一定的理論價值。在第二次世界大戰期間,里查森致力於雷達、聲納、電子檢測儀器以及磁控管、速調管等項目的研究。他的科學活動和無線電電子學緊密相聯,不斷促進無線電電子學的發展。他不愧為熱離子學(熱陰極電子學)的創始人。

熱電子發射

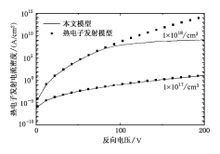

熱電子發射又稱愛迪生效應,愛迪生1883年發現的,加熱金屬使其中的大量電子克服表面勢壘而逸出的現象。與氣體分子相似,金屬聽自由電子作無規則的熱運動,其速率有一定的分布.在金屬表面存在著阻礙電子逃脫出去的作用力,電子逸出需克服阻力作功,稱為逸出功。在室溫下,只有極少量電子的動能超過逸出功,從金屬表面逸出的電子微乎其微。一般當金屬溫度上升到100 熱電子發射

熱電子發射