地球上的生命呈現出一種永不停息的進化趨勢,即它們絕不放過任何微小的變異(這裡不管是何種機制)機會,只要能帶來改進或革新,能適應未被完全占用的生境或能獲得競爭能力去侵占已被其它物種占用著的生境,它就會延續和發展下去,形成新的變型,甚至分化出新的物種。進化也是一個頗具爭議的辭彙,人們往往意指進步,在這裡的進化廣義地指演化 。

進化的趨勢—體型多樣化和複雜化

生命進化的主流—包括複雜化的多樣化

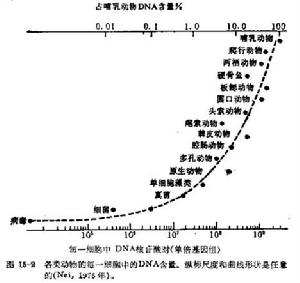

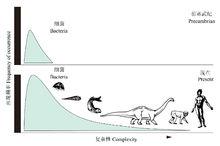

圖1 複雜性的進化

圖1 複雜性的進化地球上如此紛繁的生命世界到底是從什麼開始進化的?古生物學證據已經證實,35億年前地球上的生命只有細菌,也就是說,生命是從圖1左側最小的複雜性開始,趨向於向右邊越來越複雜的生命進化,同時一些生物的體積也趨向逐漸增大(雖然這並不是絕對的)。地球生命的演化歷史告訴我們,多樣化和複雜化(經常還伴隨著大型化)是生命進化的主流,但一些進步論者常常將這種複雜化稱之為“進步”,並將其普遍化,因此而遭受到攻擊。

需要指出的是,生命系統的複雜化趨勢,並不意味簡單生命的消失,事實上,簡單的生命(如古老的細菌)仍然無處不在,也占據著屬於它們的那一份生態位,也仍然未停止繼續分化。說白了,有些功能(如生物殘體的分解)並不適合複雜的生命去乾,細菌仍然握有絕活,不可替代。因此,從某種意義上來說,應該說是進化伴隨著生命的多樣化(包括複雜化)的發展,添加了許多複雜化(一些人喜歡叫進步)的類群。也許還有一些生命保持了變化不大的狀態(但絕對沒有一點變化也是不可能的),有些甚至出現“退化”(結構簡化)。因此,進化的結果絕非只有普遍“進步”,但同時也不能完全否認“進步”的存在。從本質上來看,由於生命演化中普遍存在的複雜化現象,自然選擇推動的物種分化注定是一種不可逆過程 。

簡化—也是生命演化的方向之一

另一個不可否認的事實是,在生命演化過程中也出現了大量的結構簡化的例子。複雜性實質性減少普遍出現於寄生蟲的生活模式,涉及到成千上萬的種類,它們寄生於宿主體內吸食宿主血液或宿主已消化的食物,已不再需要消化或運動器官,但為了特殊需要,可能會有一兩種新的器官出現—抓住宿主的鉤、吸食食物的吸管等,但它們幾乎變成了生殖系統構成的袋子或管子—簡單的生殖機器,一種依附在宿主的內部器官罷了。這樣,這些寄生蟲損失的器官比增加的多得多,所以結構大大地簡化了(古爾德2009)。從天南星科的大型祖先植物演化出最小的被子植物—漂浮在水上的蕪萍是另一個結構簡化的很好例子。

因此,簡單化也是進化的方向之一是毋庸置疑的,這一方面從基因的隨機突變(如基因的缺失)的機率上來講是可能的,另一方面一些複雜的生命由於生存環境的變遷(如氣候乾旱化,從自由生活轉為寄生,等等)也能向簡單化的方向發展,如上所說的寄生蟲的結構一般都會比其祖先簡單。

事實上,生命演化的過程不僅僅是進化(通常是結構複雜化),也包括退化(通常是結構簡化),還有一些類群變化不大的類群。因此,生命演化的結果不一定都是“進步”,也有“退步”。實際上所謂“進步”也是相對的,離不開生存條件。在一定條件下的複雜“進步”當巨大的環境災變降臨時,也會遭遇滅頂之災(如恐龍)。因此,傾向於給進步加上引號 。

一些物種趨於簡單化的理由似乎容易理解,但是為何絕大多數生命要向複雜的方向進化?為何簡單原始的生命(細菌)還能一如既往在屬於它們的“領地”中生存至今?生命複雜化是進化的原因(進化生物學中的進步論學派)還是結果?

進化的趨勢—遺傳信息複雜化

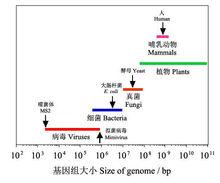

圖2 各種生物的基因組大小比較

圖2 各種生物的基因組大小比較生物的複雜性也可從遺傳信息的複雜性來表征,也即在大的趨勢上,可以粗略地用基因組的大小來衡量。所謂基因組是指包含在某種生物的DNA(部分病毒是RNA)中的全部遺傳信息。從圖2可以看出,隨著生物的進化,基因組有逐漸增大的趨勢,即病毒<細菌<真菌<植物、動物。譬如噬菌體MS2的基因組只有3569 bp,大腸桿菌增加到4,600,000 bp,酵母增加到12,100,000 bp,而人的基因組增加到3,200,000,000 bp(3.2 Gb);當然,基因組大小與進化程度的關係也不是絕對的,如一種單細胞原生動物—無恆變形蟲( Polychaos dubium)的基因組達到670,000,000,000 bp(670Gb),是已知最大的基因組(Wikipedia)。

即便如此,從趨勢上來看,隨著生命的進化,生物複雜性不斷增加,儲存遺傳信息的基因組也不斷增大,也驅動生物體積的逐漸增大。

進化的趨勢—體積趨於增大

早在一個多世紀以前,美國古生物學家柯普(Cope 1896)就觀察到化石記錄中常常出現體積增長的趨勢,被稱之為柯普定律(Cope’s law)。譬如,馬是從和狗一般大小的動物持續進化,愈變愈大的,同時腳趾持續萎縮,終於變成蹄;象的始祖本來只有豬那么大,歷經數千萬年的進化,後代終於變成龐然巨物,同時象牙逐漸伸長,愈形複雜(齊默2011)。

圖3 從猴→猿→人演化過程中體積的變化趨勢

圖3 從猴→猿→人演化過程中體積的變化趨勢從猴→猿→人的進化歷程是一個體積逐漸增大的過程(圖3),如人與猴子相比,體長和體重增加了數倍。譬如,體型最小的猴子—侏儒狨猴( Pygmy marmoset)長0.14-0.16 m(連尾巴)和重0.12-0.14 kg,雖然最大的猴子山魈體長達0.61~0.81m,體重達54 kg。

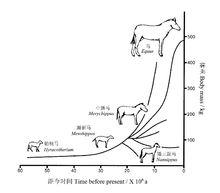

圖4 北美化石馬體積進化格局

圖4 北美化石馬體積進化格局在過去的5500萬年,北美的馬科動物體積的變化也說明了這種進化趨勢的存在(圖4):在最初的3 500萬年(始新世到中新世早期)期間,以體型相對較小的種類為特徵,而在剩下的2000萬年(中新世中期至現在),馬的體積發生了明顯的分化,出現一些體型較大的種類(MacFadden 2005)。最早的始祖馬僅約0.6 m長,身體只有狐狸那么大,而現代馬的有些品種體重可達1200 kg,體高可達2 m!

圖5 進化時期菊石體積頻數分布的擴展

圖5 進化時期菊石體積頻數分布的擴展菊石(ammonite)體積的變化是進化過程中體積多樣化的一個很好的例子。菊石是一種水生無脊椎動物(隸屬於軟體動物門頭足綱),最早出現在古生代泥盆紀初期(距今約4億年),繁盛於中生代(距今約2.25億年),於白堊紀末期(距今約6500萬年)滅絕。在侏羅紀早—中期,菊石很少會超越直徑23cm的大小,到了侏羅紀晚期—白堊紀早期,就開始出現了一些較大的形體,如英格蘭南部的泰坦菊石直徑達53cm,而在白堊紀的一種德國菊石( Parapuzosia seppenradensis)其直徑更是達到2m。圖5是距今2—1.5億年期間不同大小菊石物種數的分布格局的變化,大約在5000萬年期間,菊石的種類以及體積不斷多樣化,表現在:物種數、物種的平均直徑以及最大直徑均穩步上升(Stanley 1973)。儘管菊石體積如此的多樣化,最終它們還是沒有逃脫滅絕的命運。

柯普現象雖然普遍存在,但是也會出現許多例外,有些類群可能體積變化不大,有些甚至可能會變小。此外,變大的趨勢也不是無限增加,大的物種也不一定具有永恆的優勢,也是局限於一定的地質歷史時期以及一定的氣候與生態環境背景,像巨大的恐龍的滅絕就是一個範例。無論如何,在過去的地質歷史時期,許多類群向體型變大的方向進化或者體型多樣化是不爭的事實。

脊椎動物的進化趨勢—腦趨向於增大

圖6 脊椎動物腦重和體重的關係(對數尺度)

圖6 脊椎動物腦重和體重的關係(對數尺度)由神經細胞構成的腦是動物行為、體內穩態、學習記憶的控制中心,也是動物複雜性的象徵。在脊椎動物的進化過程中,其身體和腦的體積均呈現增加的趨勢,不僅體重與腦重呈正相關關係,而且進化程度越高,單位體重腦的重量也趨於增大。譬如,鳥類從原始的爬行動物進化而來,從圖6a不難看出,鳥類的多邊型完全在爬行動物之上,表明同樣的體重,鳥類的腦比爬行類更重。總體來看,單位體重的腦重哺乳動物最大,而人位於離回歸線最遠的上方,即在哺乳動物中人的腦容量又是最大的(圖6b),而小型哺乳動物與鳥類大量重疊(Shettleworth 2010)。圖6脊椎動物腦重和體重的關係(對數尺度):(a)主要類群的數據作為包含每個類群數據的最小多邊形而表示,(b)被最小多邊形包圍的一些哺乳動物的數據。黑色的斜線為哺乳動物的回歸線,某一物種離該線的垂直距離(正式的說即殘差)是該種偏離平均異速關係程度的度量(Shettleworth 2010重繪自Striedter 2005以及Roth and Dicke 2005)。

人類腦容量的顯著增加是人類意識智慧型化的重要物質基礎。在600萬年前,我們祖先的大腦大約只有我們現在的1/3大小,有理由相信,他們的心智水平與其它猿相似,可能通過咕噥和手勢進行交流,不會用火或製造複雜的石制工具,也還無法深刻理解其他同伴的想法或感受,雖然這只是一種可能永遠都無法得到證實的猜測(齊默2011)。