人物生平

劉禹錫

劉禹錫劉禹錫是中山靖王后裔。父劉緒因避安史之亂,舉族東遷,寓居嘉興(今屬浙江)。劉禹錫出生在洛陽,19歲左右遊學長安。貞元九年與柳宗元同榜登進士第,接著又登宏詞科。貞元十一年登吏部取士科,授太子校書,開始踏上仕途。貞元十六年入杜佑幕掌書記,參與討伐徐州亂軍。十八年調任渭南縣主簿。次年任監察御史。貞元二十一年(八月改元永貞)一月,德宗死,順宗即位,任用王叔文等人推行一系列改革弊政的措施。劉禹錫當時任屯田員外郎、判度支鹽鐵案,與王叔文、王侄、柳宗元同為政治革新的核心人物,稱為“二王劉柳”。革新只進行了半年,就遭到宦官、藩鎮的強烈反對。順宗被迫退位,憲宗即位。九月,革新失敗,王叔文被賜死。劉禹錫初貶為連州(今廣東連縣)刺史,行至江陵,再貶朗州(今湖南常德)司馬。同時貶為遠州司馬的共八人,史稱“八司馬”。元和九年十二月,劉禹錫與柳宗元等人一起奉召回京。次年三月,劉禹錫寫了《元和十一(一字衍)年,自朗州召至京,戲贈看花諸君子》詩,得罪執政,被外放為連州刺史。後來又擔任過夔州刺史、和州刺史。寶曆二年冬,從和州奉召回洛陽。二十三年的貶謫生涯至此結束。大和元年,劉禹錫任東都尚書省主客郎中。次年回朝任主客郎中。他一到

長安,就寫了《再游玄都觀絕句》,表現了屢遭打擊而始終不屈的意志。以後歷官蘇州、汝州、同州刺史。從開成元年(836)開始,改任太子賓客、秘書監分司東都的閒職。會昌元年(841),加檢校禮部尚書銜。世稱劉賓客、劉尚書。詩歌創作劉禹錫生前與白居易齊名,世稱“劉白”。白居易則稱他為“詩豪”,推崇備至。他的詩歌,傳誦之作極多。劉禹錫在元和十三年曾自編其著述為“四十通”,又刪取四分之一為“集略”。這是最早的劉禹錫集和選本,今都不傳。《新唐書·藝文志》載《劉禹錫集》40卷。宋初亡佚10卷。宋敏求蒐集遺佚,輯為《外集》10卷,但仍有遺漏。《吳中先賢譜》蘇文編繪

劉禹錫詩集

| 陋室銘 | 秋風引 | 堤上行 | 秋詞 | 秋詞二 | 登長安 | 望洞庭 | 步虛詞一 |

| 拋球樂一 | 拋球樂二 | 踏歌詞一 | 踏歌詞二 | 踏歌詞三 | 踏歌詞四 | 憶江南一 | 步虛詞二 |

| 酬浙東李侍郎越州春晚即事長句 | 瀟湘神一 | 瀟湘神二 | 蜀先主廟 | 西塞山懷古 | 酬樂天揚州初逢席上見贈 | ||

| 浪淘沙九首 | 竹枝詞九首 | 楊柳枝詞九首 | |||||

劉禹錫故居

劉禹錫故居 劉禹錫書法

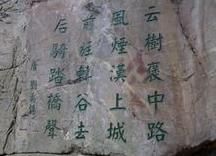

劉禹錫書法越中藹藹繁華地,秦望峰前禹穴西。湖草初生邊雁去,山花半謝杜鵑啼。(《酬浙東李侍郎越州春晚即事長句》)

朝服歸來晝錦榮,登科記上更無兄。凌寒卻向山陰去,衣繡郎君雪裡行。(《贈致仕滕庶子先輩》)

著作

現存劉禹錫集古本主要有三種:①清代避暑山莊舊藏宋紹興八年(1138)董刻本,題為《劉賓客文集》,屬小字本,今有徐鴻寶影印本。又淳熙十三年(1186)陸游據董本重刻,稱“浙本”。明清以來通行的刻本,基本上屬於這個系統。②日本平安福井氏崇蘭館所藏宋刻本,題為《劉夢得文集》,屬蜀大字本,今有董康影印本、商務印書館縮印本。③北京圖書館所藏宋刻殘本《劉夢得文集》一至四卷,建安坊刻本。明、清兩代的毛晉、惠棟、何焯、馮浩、黃丕烈等人曾對劉禹錫集作過初步的校勘工作,但多數是抄本,流傳不廣。現通行劉禹錫集版本:《四部叢刊》本《劉夢得文集》,《四部備要》本《劉賓客文集》,《叢書集成》本《劉賓客文集》。此外,尚有校點本《劉禹錫集》。劉禹錫的生平事跡,見於新、舊《唐書》本傳,唐韋絢編《劉賓客嘉話錄》(一稱《劉公嘉話錄》),記錄了劉禹錫晚年有關創作、學問等方面的談話,頗具資料價值。今人卞孝萱著有《劉禹錫年譜》,對劉禹錫的生平和各種史料多有考訂。《陋室銘》被選中人教版8年級上冊26課《陋室銘》,上海九年教育課本七年級第二學期12課。劉禹錫被貶後沒有自甘沉淪,而是以積極樂觀的精神進行創作,積極向民歌學習,創作了《秋詞》、《漢壽城春望》等仿民歌體詩歌。名句很多,廣為傳誦。

劉禹錫

劉禹錫824年夏,他寫了著名的《西塞山懷古》;這首詩為後世的文學評論家所激賞,認為是含蘊無窮的唐詩傑作。唐文宗也對他的政績予以褒獎,十分讚賞,並賜給他紫金魚袋。

劉禹錫晚年回到洛陽,任太子賓客加檢校禮部尚書,與朋友交遊賦詩,生活閒適。死後被追贈為戶部尚書,被葬在了河南滎陽(今鄭州滎陽)。

此外,劉禹錫還寫了一本醫書,名叫《傳信方》。

山水詩

劉禹錫的山水詩,也改變了大曆、貞元詩人襟幅狹小、氣象蕭瑟的風格,而常常是寫一種超出空間實距的、半虛半實的開闊景象,如“水底遠山雲似雪,橋邊平岸草如煙”(《和牛相公游南莊醉後寓言戲贈樂天兼見示》),“野草芳菲紅錦地,遊絲繚亂碧羅天”(《春日書懷寄東洛白二十二楊八二庶子》)。再如《望洞庭》;在這靜謐空靈的山光水色中融入了詩人的主觀情感,構成了一種恬靜平和的氛圍。不過,雖然劉禹錫說過“能離欲則方寸地虛”,但是他積極參與永貞革新,其實還是要在社會中實現人生理想;他的性格也比較倔強,所以儘管受佛教徒影響,他卻不像後期的白居易那樣,時而滿足,時而頹廢,詩中倒是常常表現出高揚開朗的精神。如《秋詞》二首之一、《同樂天登棲靈寺塔》,都有一種高揚的力量。由於有了含蓄深沉的內涵、開闊疏朗的境界和高揚向上的情感,劉禹錫的詩歌便顯得既清峻又明朗。劉禹錫又多次貶官南方,這也是民歌盛行的地方,所以劉禹錫常常收集民間歌謠,學習它的格調進行詩歌創作,如《白鷺兒》詩以隱喻方式寫自己孤高的情懷,但用的是輕快的民歌體。還有一些完全仿照民歌的作品,如《竹枝詞》、《楊柳枝詞》、《堤上行》、《蹋歌詞》等,都很樸素自然、清新可愛,散發著民歌那樣濃郁的生活氣息,以下兩首尤為傳神:《堤上行》三首之二、《竹枝詞》二首之一。 劉禹錫

劉禹錫作品風格

劉禹錫及其詩風頗具獨特性。他性格剛毅,饒有豪猛之氣,在憂患相仍的謫居年月里,感到了沉重的心理苦悶,吟出了一曲曲孤臣的哀唱。但他始終不曾絕望,有著一個鬥士的靈魂;寫下《元和十年自朗州承召至京戲贈看花諸君子》、《重遊玄都觀絕句》以及《百舌吟》、《聚蚊謠》、《飛鳶操》、《華佗論》等詩文,屢屢諷刺、抨擊政敵,由此導致一次次的政治壓抑和打擊,但這壓抑打擊卻激起他更為強烈的憤懣和反抗,並從不同方面強化著他的詩人氣質。他說:“我本山東人,平生多感慨”(《謁柱山會禪師》)。劉禹錫早年隨父寓居嘉興,常去吳興拜訪作為江南著名禪僧兼詩僧的皎然和靈澈,據其《澈上人文集紀》自述,當時他“方以兩髦執筆硯,陪其吟詠,皆曰孺子可教”,這一早年經歷對其後來的詩歌創作影響很深。

劉禹錫

劉禹錫劉禹錫的詩,無論短章長篇,大都簡潔明快,風情俊爽,有一種哲人的睿智和詩人的摯情滲透其中,極富藝術張力和雄直氣勢。諸如“朔風悲老驥,秋霜動鷙禽。……不因感衰節,安能激壯心”(《學阮公體三首》其二)、“馬思邊草拳毛動,雕眄青雲睡眼開。天地肅清堪四望,為君扶病上高台”(《始聞秋風》)這類詩句,寫得昂揚高舉,格調激越,具有一種振衰起廢、催人向上的力量。至於其七言絕句,也是別具特色,如:“莫道讒言如浪深,莫言遷客似沙沉。千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金。”(《浪淘沙詞九首》其八)“塞北梅花羌笛吹,淮南桂樹小山詞。請君莫奏前朝曲,聽唱新翻《楊柳枝》。”(《楊柳枝詞九首》其一)就詩意看,這兩篇作品均簡練爽利,曉暢易解,但透過一層看,便會領悟到一種傲視憂患、獨立不移的氣概和迎接苦難、超越苦難的情懷,一種奔騰流走的生命活力和棄舊圖新面向未來的樂觀精神,一種堅毅高潔的人格內蘊。再如他那首有名的《秋詞》:自古逢秋悲寂寥,我言秋日勝春朝。晴空一鶴排雲上,便引詩情到碧霄。全詩一反傳統的悲秋觀,頌秋贊秋,賦予秋一種導引生命的力量,表現了詩人對自由境界的無限嚮往之情。胸次特高,骨力甚健。

劉禹錫深信佛教,得其中三昧,在很多年以後他還說,寫詩的人應該“片言可以明百意,坐馳可以役萬景”(《董氏武陵集紀》),前句即指語言的簡練與含蓄,後句即指主體的觀照與冥想。所以他一方面重視通過錘鍊與潤飾使詩歌的語言既精巧又自然,而反對多用生僻字眼,提出“為詩用僻字,須有來處……後輩業詩,即須有據,不可率爾道也”(《劉賓客嘉話錄》);

另一方面,他又極重視主體的觀照與冥想,在《秋日過鴻舉法師寺院便送歸江陵詩引》中他曾說:“能離欲則方寸地虛,虛而萬景入;入必有所泄,乃形於詞。因定而得境,故翛然以清;由慧而遣詞,故粹然以麗。”

定,是排除雜念的觀照,慧,是一種靈感的獲得。這樣寫出來的詩,便能容納更豐富的內涵,有著更深的意境。因此,劉禹錫的詩大多自然流暢、簡練爽利,同時具有一種空曠開闊的時間感和空間感。像他的名句如“芳林新葉催陳葉,流水前波讓後波”(《樂天見示傷微之敦詩晦叔三君子皆有深分因成是詩以寄》),“沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春”(《酬樂天揚州初逢席上見贈》),都是他對歷史、人生進行沉思之後的一種感悟。這種感悟以形象出現在詩里,不僅有開闊的視界,而且有一種逾時距的跨度,顯示出歷史、現實、未來在這裡的交融。

劉禹錫的詠史詩十分為人稱道。這些詩以簡潔的文字、精選的意象,表現他閱盡滄桑變化之後的沉思,其中蘊涵了很深的感慨,如《西塞山懷古》、《烏衣巷》、《石頭城》、《蜀先主廟》等都是名篇。

後人紀念

故居

劉禹錫故居

劉禹錫故居自唐代以來,明代、清代都對陋室進行過擴建和重建。1986年,陋室由安徽省、和縣撥款修葺。同年,陋室經省人民政府批准為省級重點文物保護單位,占地50多畝。2008年,安徽和縣斥資千萬元改造劉禹錫陋室銘故居。劉禹錫寫過一文《陋室銘》就是寫其故居。

紀念館

劉禹錫紀念館坐落在連州中學燕喜山,飛檐斗拱,採用朱紅色的支柱,無不透露出中國古典式宮廷建築風格,顯得古色古香。古樸雄偉的紀念館經精心布展後顯得魅力四射:燈光、壁畫、詩詞、銅像等場景的搭配,烘托出一種豐富多彩的歷史厚重感。陵墓

一代詩豪劉禹錫死後,被葬在了河南滎陽(今鄭州滎陽)。滎陽市政府在劉禹錫墓的基礎上,耗巨資建設了占地280多畝的大型文化主題公園——劉禹錫公園,並免費向市民開放。劉禹錫墓位於滎陽市城東二十里舖鄉(今豫龍鎮)狼窩劉村南高地上,古稱檀山。墓北距鄭州至上街公路約70米,坐北面南,有圓形土冢,冢高約7.5米,周長約20米。據民國《滎陽縣誌》載:“劉禹錫墓在檀山。”乘車路線:鄭州市區坐車到汽車西站,乘坐鄭上1路車(或乘坐11路至終點站,轉乘7路),到滎陽市鄭上路與京城路交叉口下車,乘坐1路公車至終點站,即劉禹錫公園(310國道與京城路交叉口)人物評價

中唐詩人劉禹錫“詩豪”之譽,出於其詩友白居易。白居易在《劉白唱和集解》中說:“彭城劉夢得,詩豪者也,其鋒森然,少敢當者。予不量力,往往犯之。夫合應者聲同,交爭者力敵,一往一復,欲罷不能。繇是每制一篇,先相視草,視竟則興作,興作則文成。一二年來,日尋筆硯,同和贈答,不覺滋多。”正如李白之“詩仙”、杜甫之“詩聖”、王維之“詩佛”,“詩豪”一詞也同樣凝練和代表了劉禹錫的創作特點。——劉克莊 劉禹錫

劉禹錫人物軼事

祖籍爭議

關於劉禹錫的祖籍,多有爭議:一說是洛陽(今河南洛陽),一說是彭城(今江蘇徐州),自言出於中山(今河北省定州市)。劉禹錫祖籍河北中山,系漢景帝之子劉勝的後裔。隨七世祖劉亮遷居洛陽。其父劉緒遭遇安史之亂,“舉族東遷”,至江蘇彭城定居。其長輩與同輩皆稱“彭城劉禹錫”。各種史志典籍也作如是記載。應是可信的。並非卞孝萱等人所論是浙江嘉興或埇橋人。據山西人民出版社出版的《中華族譜集成》劉氏族譜傳:“劉禹錫,字夢得。世為儒。祖籍中山,世居彭城地。”又海南出版社1994年出版的《唐代名家詩選》稱劉禹錫“原籍中山,後遷彭城”。說劉禹錫是定州人、中山人以及中山無極人,還得從他七世祖劉亮說起。周漢時期,定州、無極是冀州的屬地,無極同時也是定州的屬地。劉亮曾任冀州刺史、散騎常侍等職,後北魏遷都洛陽,劉亮全家也隨之遷至洛陽。據《四庫全書總目提要》集部別集類:“書禹錫本傳,稱為彭城人,蓋舉郡望,實則中山無極人,是編亦名中山集,蓋以是也。”此外清《畿輔通志》及《中國歷史人物辭典》和《中國歷史名人辭典》等也都有刊載。經過反覆查證和諮詢有關專家,劉禹錫祖籍確認為無極,是有據可依的。

相關信息

劉禹錫,字夢得,河南洛陽人。21歲中進士,官至監察御史。後來,他參加了反對宦官和藩鎮割據勢力的革新活動,失敗後被貶往邊遠地區,劉禹錫是個非常有骨氣的人,在被貶十年後應召回京時,因不滿長安新貴們的所作所為,寫了一首《元和十年自朗州召至京戲贈看花諸君子》,諷刺當朝新貴。詩云:“紫陌紅塵拂面來,無人不道看花回。玄都觀里桃千樹,儘是劉郎去後栽。”當權者知道後極為不滿,他因此再度被貶。可時隔十四年後他再次奉召入京時,又在《再游玄都觀絕句》一詩中寫下了“種桃道士歸何處?前度劉郎今又來。”

晚年,劉禹錫變得性格乖戾,很少和人往來,以專門從事創作來消閒度日,自得其樂。他常和白居易往來,酬和頗多。劉“善詩精絕”,白居易讚揚他的詩說:“劉君詩在處,有神物護持。”推劉禹錫為“詩豪”,意即詩人中的豪傑、出眾者的意思,後人也就據此而稱之。