簡介

一塊非常大的反射式衍射光柵

一塊非常大的反射式衍射光柵實際套用的衍射光柵通常是在表面上有溝槽或刻痕的平板。這樣的光柵可以是透射光柵或反射光柵。可以調製入射光的相位而不是振幅的衍射光柵也能生產。

衍射光柵的原理是蘇格蘭數學家詹姆斯·格雷戈里發現的,發現時間大約在牛頓的稜鏡實驗的一年後。詹姆斯·格雷戈里大概是受到了光線透過鳥類羽毛的啟發。公認的最早的人造光柵是德國物理學家夫琅禾費在1821年製成的,那是一個極簡單的金屬絲柵網。但也有人爭辯說費城發明家戴維·里滕豪斯於1785年在兩根螺釘之間固定的幾根頭髮才是世界上第一個人造光柵。

原理

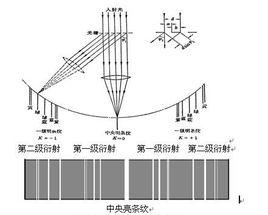

通常所講的衍射光柵是基於夫琅禾費多縫衍射效應工作的。描述光柵結構與光的入射角和衍射角之間關係的公式叫“光柵方程”。

波在傳播時,波陣面上的每個點都可以被認為是一個單獨的次波源;這些次波源再發出球面次波,則以後某一時刻的波陣面,就是該時刻這些球面次波的包絡面(惠更斯原理)。

一個理想的衍射光柵可以認為由一組等間距的無限長無限窄狹縫組成,狹縫之間的間距為 d,稱為光柵常數。當波長為λ的平面波垂直入射於光柵時,每條狹縫上的點都扮演了次波源的角色;從這些次波源發出的光線沿所有方向傳播(即球面波)。由於狹縫為無限長,可以只考慮與狹縫垂直的平面上的情況,即把狹縫簡化為該平面上的一排點。則在該平面上沿某一特定方向的光場是由從每條狹縫出射的光相干疊加而成的。在發生干涉時,由於從每條狹縫出射的光的在干涉點的相位都不同,它們之間會部分或全部抵消。然而,當從相鄰兩條狹縫出射的光線到達干涉點的光程差是光的波長的整數倍時,兩束光線相位相同,就會發生干涉加強現象。以公式來描述,當衍射角 θ滿足關係 dsin θ/λ=| m|時發生干涉加強現象,這裡 d為狹縫間距,即光柵常數, m是一個整數,取值為0,±1,±2,……。這種干涉加強點稱為衍射極大。因此,衍射光將在衍射角為 θ時取得極大,即:

衍射光柵

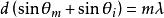

衍射光柵上式即為光柵方程。當平面波以入射角θ入射時,光柵方程寫為:

衍射光柵

衍射光柵衍射光柵強度分布

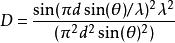

衍射光柵強度分布是衍射因子和干涉因子的乘積:

衍射光柵

衍射光柵其中 D 是衍射因子:

衍射光柵

衍射光柵I是干涉因子:

衍射光柵

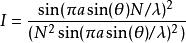

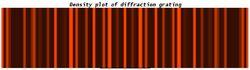

衍射光柵 衍射光柵強度分布(電腦模擬)

衍射光柵強度分布(電腦模擬) 衍射光柵 電腦模擬

衍射光柵 電腦模擬