個人簡介:

范國華

范國華范國華,1986年畢業於廣州美術學院版畫系,2000年畢業於中央美術學院版畫系研究生同等學力班。

現為廣州美術學院教授、碩士研究生導師、版畫系木版畫工作室主任;中國美術家協會會員,廣東省中國畫學會理事,中國美術創作基地特聘畫家,廣州畫院特聘畫家,藝評網合作藝術家。

參加主要展覽:

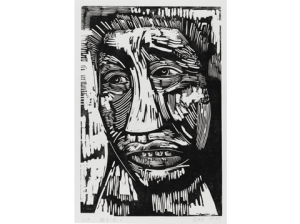

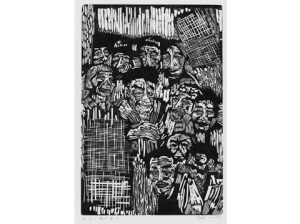

都市.空

都市.空 都市.奠

都市.奠 都市尋夢2

都市尋夢2 都市廢墟

都市廢墟1994年

《第八屆全國美術作品展》中國美協.廣州

1995年

《廣州美術學院95院展》中國美術館.北京

1998年

《廣東省首屆中國畫大展》廣東美協.汕頭

1999年

《“鑫光杯”迎澳門回歸中國畫精品邀請展》獲優秀獎中國美協.珠海

2000年

《中國版畫百年回顧展》中國美協.重慶

《中央美術學院版畫系研究生同等學力班畢業展》中央美院美術館.北京

2001年

《中國高等美術院校素描藝術精品邀請展》中央美院.北京炎黃美術館

2004年

《第十九屆亞洲國際美術作品展》福崗亞洲美術館.日本

2005年

《廣東省第四屆中國畫展》廣東美協.東莞

2006年

《21世紀首屆中國黑白木刻展》中國美術館.北京

2007年

《首屆中國美術教師藝術作品年度獎》獲版畫組金獎中評審.瀋陽

2008年

《中國美術家代表作品邀請展》中國美術大事記.北京中華世紀壇藝術館

《第五屆廣東省中國畫藝術大展》廣東美協.東莞美術館

2009年

《孫其峰師生書畫作品展》中國美協.天津美院美術館

2010年

粵港澳台—兩岸四地版畫作品邀請展中國美協.深圳

2011年

《百年風雲—廣東近當代重大歷史題材美術作品展》廣東省委宣傳部.廣東省美術館

《筆參造化—廣東省第六屆中國畫展》廣東美協.東莞

2012年

《西江靈勝——肇慶首屆山水畫學術展》肇慶美協.肇慶學院美術館

《廣州畫院三十周年系列畫展》廣州畫院.廣州美術學院大學城美術館

2013年

《溫故知新.廣州美術學院建院六十周年系列展——廣州美術學院教師作品展》廣州美術學院.廣州美術學院美術館

2015年

《嶺南風華——廣東美術名家作品邀請展》廣東美協.廣東文聯藝術館

《西江靈勝——廣東省山水畫作品展》廣東美協

2016年

《尋古追新——南方藝術家古村落寫生作品展》廣東佛山

作品主要收藏:

中國美術館、中國軍事博物館、中國美術大事記、廣州美術館、廣州藝術博物院、河南省美術館、英國木刻基金會、以及畫廊等機構收藏。

教學成果:

《當代學院黑白木刻教學研究》嶺南美術出版社2011-08

《學院素描教學》嶺南美術出版社2003-07

《中.銳—范國華卷》嶺南美術出版社2009-11

《中國當代美術名家—范國華》黑龍江美術出版社2006-11

藝術評論:

在城市與黃土地之間

——范國華藝術創作評析

顯然,若我們對一個進行了二十多年繪畫藝術創作的人仍停於技術層面的分析與評介的話,要么,受評的人一定不是一個藝術家;要么,評介別人的人也一定是個只留於表層的文字敘述者。

細細檢索范國華多年的創作,使我想到上面的這句話。

劉勰在《文心雕龍•神思》中評述藝術家在進行創作時往往容易犯二種毛病,並指出了解決兩種毛病的方法:“理郁者若貧,辭溺者傷亂。然則搏見為饋貧之糧,貫一為拯亂之藥”。

其實人於社會而言,多多少少是有著某種責任的。不管他的視覺觸及點是民眾還是貴族,是鄉村還是城市,但始終都會在無意間流出他對社會的態度。這種態度,就是他對社會及自我反觀後的企望。

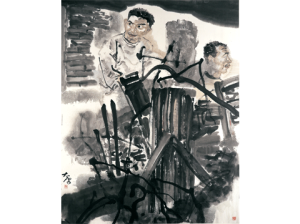

“脫離土地湧入城鎮的農民工,是社會經濟轉型期所出現的社會現實問題。他們是處於社會底層的弱勢群體,卻為中國改革開放的發展做出了不可替代的巨大貢獻。他們大多在陌生的城市中奉獻著自己的青春、力量乃至生命……”。這是版畫家范國華在組畫《行者》中的注釋。改革開放三十年,中國的變化使其人性的顫變顯得正常化,但對於善於思考的范國華而言,卻敏銳地捕捉到了這種人性變化中,對國人習慣性的存在方式的變化而導致人苦若悵的原因。土地是什麼?城市是什麼?我們從其作品《都市•景》系列木刻版畫中,很顯然地看到了范氏的視觀:腳踏車、行人、背包者、開汽車者、手捂面部而獨眼觀視者……黑白木刻刀痕下的大塊狀體積,留白中的規律性、流動性都給人在心靈里留下了沉甸甸的記憶,甚至壓迫你想透過黑向白追想白的遠方是什麼?是人?是村莊?是人類在原始渾沌初開時的森林與河流?還是塬沿下樹冠縫隙間土坯房前的忙完農活小憩的頭扎白肚巾的老農?亦或是站立於《老牆》前游離而無奈中略具搜尋的眼神。

《都市•景》系列、《行者》、再到《黃土寶地》系列與《高埂印象》,以及近期已創作的以農民工頭像為符號組成的《都市•奠》系列,很清晰的呈顯出了范國華在“視”上的一貫性與連續性。如果說,《都市•景》給我們提供了城市問題中的擁擠、堵塞、雜亂、污染、喧嘈等社會現象。那么,《都市•奠》很顯然地呈現出了中國改革三十年來,農民及各種身份的人也包括有一定知識的群體,湧向城市後為城市奉獻完青春與智慧後所遭遇的尷尬境地。但是,正是這些從遠方來到城市的各種人群,使這些城市充滿活力後,他們最終還是被迫回到了自己原先出走的地方。然而,這都是眾多象《行者》一樣的人群離開土地後進入城市與在城市的生存中,把自己原生的存在習慣消溶於與他們原本毫不相關生活的之中。這種過程,被消融掉的是他們這種群體中生活的“根系”關係,而填補進自身軀體中的僅只是一種與之毫無關係的“過境”之趣。這種過程,自身就意味著是在表象的境況中的自我放棄。如果一個種族在對某種沿習了千年的習慣的放棄中獲得了靈魂的新生而不是使其變得無神無主無根系,那么,這种放棄是值得而有意義的。但恰恰相反,范國華給我們呈示了一條“懷舊”的道路。當然,這種“懷舊”並非僅是對舊的懷念而是對舊有的某種純粹的生活狀態的懷念。《黃土寶地》系列,使我們把視覺拉回到從前中那種親近自然、相擁自然、環境單純而生活、心靈更單純的過去。這其實不是一般意義的懷舊,而是藝術家對現實人生多層磨礪經歷後對人性“本”與“善”的呼喚。在黑與白的畫面間,我們感受到了范氏在其刀下的用意。城市的問題,恰好是因為人們遠離土地後所產生的問題。試想,如果人類一旦離開了土地(不是土地二字的土地,而是土地語義下外延含義的土地),或者雙足離開了土地,不就整個成了無根無系的遊蕩者了嗎。所以,范國華的召示顯明了他在一生中所有遭遇後的思考,且這種思考的線索是十分清晰而連慣的,並在這種思考線索中暗示出了中國三十年改革開放中,國人們人性中的線性過程。這種暗示,是藉助了他習慣的語言通道的,並在這些通道中,展示了空間轉呈在人腦中的作用,使其觀者有著自然的默契。

在巴山蜀水的靈性陶冶過的而隨軍旅父母流動的范國華,顯然深得了環境對他滋養的妙處。從畫面中,我們看到了粗獷而飄放、含蓄而不細小的緊疏關係。“張”和“收”在范氏構思中與下刀後完成的成品和過程中完全體現了出來。那種黃土地中透空的天光與夾縫中的白,使其一種更深的寧靜延展於眼前,把我們的思維拉向遼闊與高遠,給視覺者提供了想像的空間存在。這種方式,無疑是在對語言的駕馭能力嫻熟自由後的結果。至少,在范氏的畫面中,我沒有看到其一般畫家那樣明顯的語言展示痕跡,而是感受到

了一種思考,直至反觀的思維情趣在纏繞著觀者的我們。

從藝術創作的實質是呈顯而非再現與再現中的語言展示而言,我突然間想到了藝術與技術的問題。

其實,所有的中國藝術家都知道藝術與技術這四個字,但真正能明白的卻最終寥若晨星。當然,創作是一種過程,這種過程不僅是創作自身所必須經歷的時間秩序,同時還包含著創作者自身在社會生活中的不斷覺悟過程。這種雙重的過程,需要明智的人區分與整合,否則,過程的混淆只能使其藝術的生命模糊不清,而最終導致一個藝術家及其作品意義不大。

藝術創作,說理不清楚的人是由於內容貧乏,貪愛辭藻的人常常層次雜亂。增廣見聞是給思想貧乏的人送糧食;統一線索,是拯救藝術品層次凌亂的聖藥。見識廣博而畫意一貫,才是一組好畫的構思。

我們可以用劉勰《神思》中這句話來對范國華做個簡單的小結。

雖然,范氏版畫作品數量不是太多,但從他的幾個系列作品中,我們卻能非常準確而明晰的看到他思想中的線索與其一貫性。而且,在畫面中,語言被消解到其意義上去了,給我們留下了或多或少的思考空間與延展時間。使我們準確地感受到了通過《城市•景》、《行者》、《黃土寶地》、《都市•奠》等系列的信息線索是連慣的,且是準確而具有深刻內含的。

丁正耕

《中國當代藝術》主編

2009年9月30日於京北寓所