苗瑤語族

正文

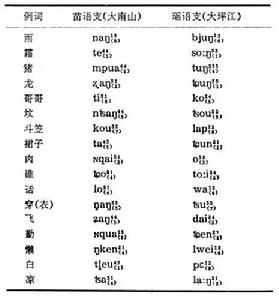

漢藏語系的語族之一。分苗、瑤兩個語支。苗語支包括苗語和一部分瑤族說的布努語。瑤語支只有大部分瑤族說的勉語。居住在中國廣東省增城、博羅等縣的畲族(約1000人)所說的畲語也屬此語族,但語支未定。苗瑤語族語言分布於中國貴州省、廣西壯族自治區、雲南省、湖南省、廣東省、四川省和越南、寮國、泰國、緬甸等國靠近中國的地區,使用人口在中國約有 530萬(1982),在國外約有70萬。

苗瑤語族的語言具有漢藏語系語言的一些共同點。如每個音節都有聲調,居於音節末尾的輔音有限,除少數複音的單純詞外,每個音節都有辭彙意義或語法意義,詞序和虛詞是表達語法意義的主要手段等。

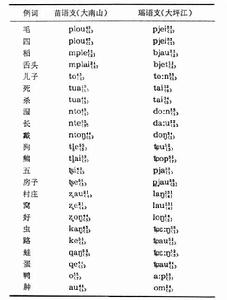

苗瑤語族還有一些與漢藏語系其他語族不盡相同而本語族兩個語支共有的特點:①除個別地區外,都有鼻音韻尾,苗語支有-n、-嬜,瑤語支有-m、-n、-嬜。②元音不分鬆緊。③有和漢語相同的聲調系統。古苗瑤語分平、上、去、入四聲。除個別地區外,現在四聲又因古聲母的清、濁各分化為兩個聲調,有的分化以後,又有合併現象。如苗語川黔滇方言的貴陽、惠水兩個次方言陰入併入陰去,陽入併入陽平。④句子的主語在謂語前,賓語在作謂語的動詞後。例如“我犁田”,苗語大南山話(在貴州畢節縣,代表苗語支,以下簡稱大南山)說作ko55(我)lai31(犁)la31(田),勉語大坪江話(在廣西龍勝縣,代表瑤語支,以下簡稱大坪江)說作je33(我)lai21(犁)li:嬜21(田)。⑤除個別作"好"、"壞"、"新"、“舊”講的形容詞外,形容詞作修飾語時居後。例如“紅花”,大南山說作pa嬜31(花)la43(紅),大坪江說作pja嬜31(花)si55(赤)。⑥代名詞、數量詞組作修飾語時居前。例如“我父親”,大南山說作ko55(我)堭i55(父親),大坪江說作je33(我)tje24(父親);“三隻豬”大南山說作pe43(三)to21(只)mpua44(豬),大坪江說作pwo33(三)tau21(頭)tu嬜231(豬)。⑦名詞作領屬性修飾語時居前。例如“哥哥的書”,大南山說作ti31(哥哥)le33(的)nteu55(書),大坪江說作ko24(哥哥)怱ei33(的)sou33(書)。⑧沒有後置的表示主動者、受動者的結構助詞。⑨兩個語支有相當數量的同源詞。舉例如下(右上角的數字表示調值,右下角括弧內的數字表示調類):

苗瑤語族

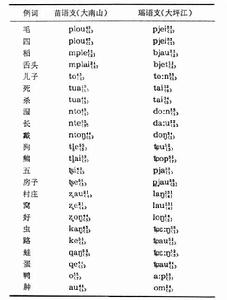

苗瑤語族兩個語支也有不同的地方:①苗語支沒有塞音韻尾(布努語的壯語借詞例外)和雙唇鼻音韻尾,元音不分長短。瑤語支除個別地區外,都有塞音韻尾-p、-t、-k/妱和雙唇鼻音韻尾-m,元音分長短。②名詞作限制性修飾語時,苗語支名詞在修飾語後,瑤語支居前。例如:“豬肉”、“牛角”在大南山分別說作Nqai31(肉)mpua44(豬),ko43(角)怱o31(牛);大坪江分別說作tu嬜231(豬)o52(肉),嬜o嬜21(牛)慯o:嬜33(角)。③除個別地區外,苗語支的量詞可以單獨修飾名詞,表示定指單量。例如大南山lo43(個)尶a21(鍋)“鍋”, to21(頭)怱o31(牛)“牛”,瑤語支的量詞不能單獨修飾名詞。 ④指示詞作修飾語時,苗語支居後,瑤語支居前。例如“這個”、“這兩位”、“那頭牛”、“那兩件紅衣服”,大南山分別說作 lo43(個)na55(這),au43(二)len31(位)na55(這),to21(頭)怱o31(牛)o33(那),au43(二)lo43(件)堮hau44(衣服)堮ha43(新)o33(那);大坪江分別說作 na:i52(這)no:n313)(個),na:i52(這)i33(二)la:n312)(位),wo52(那)tau21(頭)嬜o嬜21(牛),wo52(那)i33(二)tei24(件)sja嬜33(新)lu:i33(衣服)。⑤兩個語支有大量不同源的詞。如表。

苗瑤語族

苗瑤語族苗、瑤語的歸屬問題是語言學界爭論的問題之一。直到20世紀初,外國學者普遍認為苗、瑤語屬印度支那諸語(即後來的漢藏語系),不過語族的劃分不同。德國學者P.W.施密特把苗、瑤語列入台語族。法國學者G.馬伯樂主張苗、瑤語自成語族。英國學者H.R.戴維斯把苗、瑤語列入孟-高棉語族。美國學者白保羅則把苗瑤語族歸入他所創立的澳泰語系。白保羅學說在國外影響很大。中國學者一向主張苗、瑤語屬漢藏語系的一個語族。近年有人認為苗語和漢語在發生學上有關係。 參考書目

中國科學院少數民族語言研究所:《中國少數民族語言簡志(苗瑤語族部分)》,科學出版社,北京,1959。

P. W. Schmidt , Die Sprɑchfɑmilien und Sprɑchenkr eiseder erde , Heidelburg,1926.

G. Maspero , Un empire Coloniɑl Frɑn┳ɑis L'Indochine ,Tome I, Langues, Paris,1929.

P.K.Benedict,Austro-Thɑi:Lɑnɡuɑɡe ɑnd Culture, with ɑ Glossɑry of Roots , HRAF Press,New Haven,1975.

配圖

苗瑤語族

苗瑤語族