症狀體徵

具有典型的脊椎骨折臨床表現,疼痛劇烈,不敢活動身軀,傳導叩痛陽性;約半數以上病例伴有脊髓受損症狀,其程度從不全性癱瘓到完全性癱瘓。

1.外傷史 以垂直縱向暴力多見。

2.臨床表現 較一般脊柱骨折為重,且多合併脊髓受累症狀。

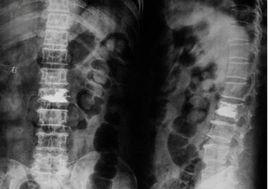

3.影像學改變 X線平片可清晰的顯示骨折線及其移位情況作為明確定位診斷,此外,尚應判定碎骨片(塊)侵入椎管的深度及範圍,對難以判定者,應常規行CT掃描或斷層攝影。

用藥治療

(一)治療

1.非手術療法 爆裂骨折的非手術療法包括臥床休息、利用仰臥的體位復位(損傷節段下方墊一薄枕)、石膏背心或支架固定以及後期的理療和中藥外敷等。石膏背心或支架固定的時間通常是3~6個月,直到X線平片上見到骨折癒合為止。保守治療僅適用於脊髓神經未受損傷、力學上基本屬於穩定性骨折的患者。

經非手術療法治療的患者,約20%有嚴重的疼痛及神經損傷加重現象,另有46%後凸畸形加重。不穩定性骨折者之所以療效欠佳,主要是由長期固定和臥床休息以及繼發性畸形等所致。

2.手術療法 由於外科手術治療可以明顯提高療效。因此,目前爆裂骨折的手術指征較寬。美國和歐洲大陸各國大多主張手術治療,國內目前亦多持類同觀點;但在英國和澳大利亞則強調保守治療。

目前,大多數學者認為:凡在CT片上顯示椎管已嚴重阻塞及伴有神經損傷症狀者,即屬手術適應證。作者認為:在不穩定性骨折中,即使沒有明顯的神經學症狀,為防止因椎節不穩引起繼發性病變,亦應選擇手術療法。手術的優點主要是可以縮短住院日、最大限度地改善神經功能、易於術後護理和防止畸形等。手術治療的目的主要是針對不穩定性骨折的矯正和固定,或是對神經組織減壓,或兩者兼而有之。現將外科手術干預的主要程度分述於後:

(1)徹底減壓:爆裂骨折的主要手術指征是不完全性神經損傷。因此,及早對受壓的馬尾、脊髓和脊神經根進行減壓均可改善神經功能。因壓迫引起的神經組織機械變形和脊髓血供的損害大多屬於可逆性神經損害;當然,如果超過神經組織的忍受限度,則亦可為不可逆性。傷後的低血壓和來自爆裂骨折的局部壓迫將增加對神經根的不良影響。CT檢查有助於對椎管內組織受累程度的判定,但CT檢查只是一項靜態檢查,不可能充分反映在損傷瞬間神經遭受損傷的程度。

既往對爆裂骨折的減壓手術是椎板切除術。之所以採取這種不適當的方法,是由於當時對爆裂骨折的生物力學和病理解剖學認識有限而造成的。儘管椎板切除術可以起到有限的減壓作用,但卻破壞了可能是惟一殘留而未受損害的脊柱後柱,且將會引起或加重畸形和神經受累程度的進一步發展。已有文獻報導了對爆裂骨折患者進行椎板切除的災難性後果,包括畸形、神經受累和疼痛的進一步加重。由於這一不良後果,人們不斷探尋包括經胸入路、胸腹聯合入路和肋骨橫突切除入路的其他減壓方法。

目前公認急性爆裂骨折造成神經損害是手術減壓的指征,尤其是當臨床表現與影像學檢查顯示二者密切相關時更應如此。若在急性期沒有對脊髓和馬尾施行減壓術,後期也仍可獲得成功的減壓,尤其是在傷後2年內減壓,神經功能仍可得到改善,作者就曾有16年後施術獲得療效的個例。

減壓術有兩種方法:

①通過對脊柱整復間接地減壓:間接減壓是通過後路器械使骨折復位和恢復椎管形態來完成的。這種恢復椎體的高度,並使處於鬆散狀態的前方骨折塊得以復位,使前縱韌帶張力復原等,均可使受傷的椎節復位。這些操作應在受傷後48~96h內完成,這是閉合復位的最佳時間。但手術減壓再晚幾天進行亦可,因為此時骨折處出血停止,骨折塊仍較鬆散,易於摘除。

②在直視下取出椎管內的骨塊直接減壓:直接減壓是通過前方入路從椎節內取出骨塊和椎間盤來完成的。此種方法可以在直視下完成減壓而不需要牽拉操縱硬脊膜囊來觀察解剖。但手術過程較為複雜,應在患者被確實固定的狀態下進行。對完全性截癱的患者不應該立即手術,而以等到脊髓休克期恢復以後施術為妥。急診手術的惟一絕對指征是不全性的神經損害進一步惡化,並經影像學證實有致壓物存在。對神經損害惡化的判定,最好由同一檢查者通過一系列神經學檢查來證實。在傷後最初幾小時內進行減壓已被證明並不能更有效地改善神經恢復的效果。

(2)堅強固定:不完全性的胸腰段神經損害,只要不是圓錐損害,大多可以恢復馬尾神經的功能。而且臨床研究表明,固定能明顯地改善神經功能。手術治療胸椎或腰椎爆裂骨折的目的主要是保持脊柱的三維形態和儘可能提供神經恢復的理想環境。因此,減壓後的固定就更加需要。爆裂骨折本身是不穩定的,脊柱前方的力學結構遭到破壞及不穩定的結果將會導致畸形的進一步發展。此外,還必須考慮到軟組織的受累情況。當存在棘間韌帶或小關節囊破壞時,亦會導致這一“控制”機制的失控。

穩定的兩個階段:

①早期穩定:來自於有效的內固定。

②後期穩定:來自良好的骨性融合。內固定方法很多,但其目的均一致,即最大限度地增加神經恢復的可能。其措施包括:保護神經組織免受異常活動;減少畸形;恢復相應的三維空間結構;恢復相應的生物力學狀態;對骨折節段進行力學支持,直到骨折癒合;儘量減少融合長度(尤其在腰椎);防止矯正的後期丟失。

飲食保健

宜多吃田螺、海帶、紫菜、玳瑁、甲魚、烏龜、海蜇、水蛇、薏米、菱、核桃、羊腎、豬腰、刀豆、沙蟲、鱸魚、鮐魚。

預防護理

預防工作從生活中的細節開始吧。

病理病因

(一)發病原因

多由於車禍和墜傷所致。

(二)發病機制

爆裂骨折的發生與高能創傷有關,多見於車禍和墜落傷,胸10~腰2節段,尤其是胸12,腰1和腰2最易受累,當軸向載荷作用於脊柱,並不斷增加,以致最後載荷超過其抵抗壓縮的能力時,則發生機械性破壞,椎骨呈放射狀地爆裂,以致造成垂直高度的降低和軸徑的增加,與此同時,骨和軟組織的碎片易向後方移位,最後進入較為空虛,壓力相對較低的椎管,椎體骨折的嚴重程度與軸向載荷量直接相關,由於椎體骨性結構的破壞,使脊柱縮短,椎體後壁破壞是鑑別爆裂骨折與壓縮骨折的標準,椎體後壁不僅對脊柱的結構和生物力學非常重要,且對神經的保護也具有重要意義,完整的椎體後壁可防止脊柱的後凸,進而保護椎管內神經免受外來損傷,如果連線相鄰上下椎體的韌帶結構遭到破壞,即使後壁完整,也易發生脊椎排列不齊,這個屏障的喪失,不論在受傷的當時,還是在以後的移位和失穩的過程中,都容易造成對神經組織的損傷。

儘管在椎骨塌陷時脊柱(椎節)縮短,但如韌帶和纖維環能保持完整,則損傷椎節可以不發生水平移位,在處理爆裂骨折時,必須考慮到受累椎節的臨床穩定性,脊柱的不穩是前柱和中柱同時受損造成的,而不是單獨的前柱損傷所致,既往曾將爆裂骨折歸入穩定性骨折,但現在認識到:爆裂骨折至少累及Denis三柱中的兩個柱,並伴有移位和變形,尤其是在矢狀面上的移位和變形,具有現實的和潛在的危險。

椎骨的矢狀面位置和傾斜角不僅對決定損傷的自然轉歸極為重要,而且對決定需否治療也至關重要,當脊柱前屈時,後部結構承受張力而前部結構承受壓力,棘間韌帶,黃韌帶,關節囊和椎板在後方抵抗張力,軸向載荷的主要支持結構位於前方,包括椎體,終板和椎間盤。

纖維環,前縱韌帶和後縱韌帶提供約束作用,它們與小關節協同,允許脊椎節段有6個角度的自由運動,當椎體高度丟失時,小關節可承受16%~33%的壓縮載荷,但易發生小關節骨折。

疾病診斷

一般不會與其他疾病混淆。

檢查方法

無相關實驗室檢查。

X線平片可清晰地顯示骨折線及其移位情況作為明確定位診斷,此外,尚應判定碎骨片(塊)侵入椎管的深度及範圍,對難以判定者,應常規行CT掃描或斷層攝影。