簡介

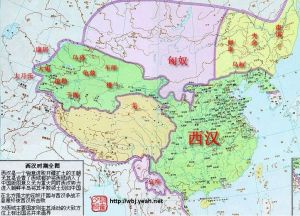

西漢時期肅慎位於中國東北

西漢時期肅慎位於中國東北中國東北古代民族。亦作“息慎”﹑“稷慎”。傳說舜﹑禹時代﹐已與中原有了聯繫。舜時﹐息慎氏朝﹐貢弓矢﹔禹定九州﹐周邊各族“各職來貢”的﹐東北夷即有肅慎。周武王時﹐肅慎人入貢“楛矢石砮”。成王時﹐肅慎氏來朝﹐成王命大臣榮伯作“賄息慎之命”。康王時﹐肅慎復至。周人在列舉其疆土四至時稱:“肅慎﹑燕﹑亳﹐吾北土也。”可見遠在春秋以前﹐肅慎人已臣服於中原王朝。其分布﹐大體在今長白山以北﹐西至松嫩平原﹐北至黑龍江中下游廣大地區。黑龍江流域出土的魏國平周布和今吉林﹑黑龍江兩省發現的肅慎典型器物“石砮”﹐以及在上述肅慎人分布區內﹐普遍發現鼎﹑鬲等器物﹐都表明肅慎人與中原地區很早就在政治﹑經濟和文化方面有著頻繁的交往和聯繫。

近代以來﹐考古學家對確定肅慎文化遺存十分重視﹐已有了一些重要發現。綜合文獻與考古資料﹐初步說明遠在3000年以前﹐肅慎人的社會發展已經出現不平衡的狀態。分布在松嫩平原的肅慎人﹐可能農耕有了初步的發展﹔在長白山以東及以北的更多肅慎部落﹐則以漁獵和狩獵生活為主﹐還處在發展水平較平原地區各部落稍低的狀態。西周時肅慎人進貢楛矢石砮及一種名為麈的動物﹐都是肅慎人從事狩獵生活的一種反映。

史書記載

戰國以後﹐只見挹婁而不見肅慎﹐直至三國﹑兩晉時﹐肅慎之名又重新出現。史學家有不同看法﹕一說當時肅慎為挹婁所阻隔﹐不得來朝﹐其名遂隱﹔一說挹婁即肅慎之改稱﹐故兩名互見﹐非於挹婁之外﹐又別有一肅慎。而南北朝時的勿吉﹐隋唐時的靺鞨﹐遼金元明時的女真﹐史家多認為是屬於肅慎系統的中國古代民族﹐與肅慎有密切的洲源關係。基本情況

肅慎,中國古代東北民族,是現代滿族的祖先。又稱息慎、稷慎。傳說舜、禹時代已與中原有聯繫。周武王時,肅慎貢“楛矢石砮”,臣服於周。商、周時分而於我國的黑龍江、烏蘇里江流域和長白山一帶。大體分布在今長白山以北,西至松嫩平原,北至黑龍江中下游的廣大地域。以漁獵和狩獵生活為主,松嫩平原可能有初步農耕。戰國以後的挹婁、勿吉、靺鞨、女真,史家多認為屬肅慎系統或與之有密切的淵源關係。以產弓矢、貂皮著名。曾向商、周進貢弓矢,周滅商後臣服於周,與中原地區來往頻繁。肅慎族系

傳統古史觀認為,我國東北有三大基本族系:肅慎、穢貊和東胡。三族系起自先秦,迄於明清,貫穿東北古史之始終。其中“肅慎族系”,自先秦肅慎之後,在漢魏為挹婁,北朝時是勿吉,隋唐為靺鞨,其後女真和滿族皆出於此。諸族一脈相承,綿延不絕。雖然自上世紀就有不少學者對此提出質疑,但至今仍有很多人持此觀點。那么,“肅慎族系”觀緣何產生,它為何會有如此使人念念不忘的魅力呢?地域等方面皆不可考的肅慎為什麼被認作面貌可考的挹婁等族的先祖呢?

其一,人們關於先秦時期肅慎的記載和傳說對後世影響深遠。根據《左傳》、《國語》、《山海經》、《史記》和《漢書》等文獻的記載,從傳說中的虞舜、禹到有文字記載的商周時代,“海外肅慎”一直來服。這使“肅慎來服”成了聖王威德遠播的豐功偉績,為後世所景仰。《大戴禮記少閒》稱頌虞舜、禹、成湯、文王“民明教,通於四海,海外肅慎,北發渠搜,氐、羌來服”。漢武帝云:“朕聞……周之成、康……教通四海,海外肅昚,北發渠搜,氐、羌徠服。”(《漢書武帝紀》)《三國志烏丸鮮卑東夷傳》也謂:“自虞暨周,西戎有白環之獻,東夷有肅慎之貢,皆曠世之功。”因而,歷代帝王均把“肅慎來貢”作為衡量文治武功,體現威德及於四海的重要指標,十分重視來進貢的“肅慎”族。《國語魯語》不僅首次明確記述了肅慎所貢為“楛矢石砮”,還說“先王欲昭其令德之致遠也,以示後人使永監焉。故銘其栝曰‘肅慎氏之貢矢’”,以分異姓,“使無忘服也”。由於早期文獻對肅慎記載過於簡略,好大喜功的中原王朝便把進貢“楛矢石砮”與肅慎等同起來,即使族稱不同也要強加以“肅慎”或“肅慎後裔”之名。《三國志挹婁傳》謂:“挹婁……青石為鏃,古之肅慎氏之國也”。《隋書東夷傳》也記靺鞨“自拂涅以東,矢皆石鏃,即古之肅慎氏也”。有意思的是,《三國志》雖在作傳時名為挹婁,但在記載其他史事尤其是言及向中原進貢時都用“肅慎”代指。《後漢書》亦然。唐代房玄齡等人撰寫的《晉書》,更是全以“肅慎”代稱晉時的挹婁。宋、齊、梁、陳諸書以及《南史》亦如此。遍檢文獻,古史對“肅慎族系”的記錄大多源自“貢楛矢石砮”。就這樣,向中原貢(甚或使用)“楛矢石砮”的挹婁等族都被好溯古比附的史家貼上了“肅慎”的標籤,這是“肅慎族系”觀得以形成的主觀原因。從高句麗國王高璉“獻肅慎氏楛矢石砮”(《宋書蠻夷列傳》)看,“肅慎氏楛矢石砮”甚至成為一種“品牌”,深得中原王朝的喜愛,連高句麗國也以此為貢。

其二,挹婁及其以後各族之間有一定的親緣關係。據考古資料分析,松花江南岸三江平原地區的滾兔嶺文化的居民就是文獻所記載的漢魏時的挹婁族(賈偉明、魏國忠:《論挹婁的考古學文化》,《北方文物》1989年3期)。直接繼承了滾兔嶺文化的鳳林文化是新發現的一種考古學文化(黑龍江省文物考古研究所:《黑龍江友誼縣鳳林城址1998年發掘簡報》,《考古》2000年11期),它很可能是勿吉所創造的。而同屬挹婁文化系統的波爾采——蜿蜒河文化(分布在黑龍江中游以下),在隋唐時期發展成為以綏濱同仁遺址為代表的考古遺存。有學者認為後者的族屬就是靺鞨族黑水部(馮恩學:《黑龍江中游地區靺鞨文化的區域性及族屬探討》,《吉林大學社會科學學報》2005年3期)。而以綏濱3號墓葬為代表的遼代遺存和以綏濱中興和奧里米城址及其附近的墓葬為代表的金代遺存,一般被認為是女真人的遺存,與同仁遺址遺存屬於同一譜系(黑龍江省文物考古研究所:《七星河》,科學出版社,2004年)。因此,從考古發現看,挹婁以至女真各族具有不同程度的傳承關係。

其三,挹婁、勿吉、靺鞨等族在文化面貌上存在共性。考古學研究表明,棲息生長於三江地區的挹婁等族在文化特徵上也具有相同之處:陶器都以夾砂褐陶為主,皆手制。多見罐、瓮和平底碗。大都素麵,或有簡單紋飾;有較多的石器和骨器;半地穴式房屋;有穩定的農業,漁獵經濟仍占有一定地位。這與文獻中挹婁各族在“夫余東北千餘里”或“高麗北”、“處於山林之間”、“常為穴居”、“好養豕”、產貂、“善射”的記載相吻合。這些使得對東北原始部族了解不深的中原人產生誤解:他們原來是一家人。這可說是“肅慎族系”觀產生的客觀原因。

綜上,“肅慎族系”觀得以形成並根深蒂固,主觀上是由於歷代統治者重視肅慎之貢,致使作史者不能正視早期文獻對先秦肅慎之記載,僅以貢“楛矢石砮”這一特徵去標識肅慎。客觀上,挹婁以後諸族文化面貌存在共性,並有一定的承接關係,造成“肅慎族系”一脈相承的假象。而實際上,漢代以後的挹婁諸族與文獻所記的先秦肅慎時隔上千年,未必是一家子。上述文獻記載和考古資料所反映的諸族在文化上的共性,是由於他們適應共同的自然環境而造成的,既不能在考古學上決定其文化性質,更不能證明其人群未發生改變。並且,考古學文化改變的背後都隱含著不同人群集團的流動與重組,即便是發生於同一系統的文化改變。

所以,挹婁等族群的來源與形成都很複雜,文獻中每一次族稱的變化,其背後都隱含著人群的重組和文化的流變,每個族的主體成員及其構成亦不盡相同。例如,屬於勿吉的鳳林文化雖然直接源於挹婁的滾兔嶺文化,但它的形成卻是沃沮系統團結文化向北滲透、擴張的結果。其文化遺存兼含滾兔嶺文化和團結文化風格,故其人群構成也應該是非單一的。因此,挹婁等族的傳續發展絕非是線性的,而應是多元的。傳統的“肅慎族系”史觀顯然是過於簡單化、理想化了。

文獻資料

《左傳·昭公九年》:“肅慎、燕、毫,吾北土也。”《後漢書·東夷傳》:“挹婁,古肅慎之國也……有五穀、麻布,出赤玉、好貂。無君長,其邑落各有大人。處於山林之間,土氣極寒,常為穴居,以深為貴,大家至接九梯。好養豕,食其肉,衣其皮。冬以豕膏塗身,厚數分,以御風寒。夏則裸袒,以尺布蔽其前後。其人臭穢不潔,作廁於中,圜之而居。種眾雖少,而多勇力,處山險,又善射,發能入人目。弓長四尺,力如弩。矢用枯,長一尺八寸,青石為鏃,鏃皆施毒,中人即死。便乘船,好寇盜,鄰國畏患,而卒不能服。”《北史·勿吉傳》:“勿吉國在高句麗北,一曰靺鞨......自拂涅以東,矢皆石鏃,即古肅慎氏也。”

孔子識箭的典故

肅慎人是最早與中原通貢的東北先民,歷代朝貢物品為“梏矢石署”,是一種用桔木做箭桿、石頭做箭鏃的箭,梏木是北方特產的一種灌木,石為青石也稱黑曜石,式樣五種之多,是狩獵或自衛的武器。在帝舜有虞氏二十五年“息慎氏來朝,貢弓矢”。“舜有禹代興,禹卒受命。”約公元前11世紀商亡而周朝建立,西周、東周前後傳37王,至公元前256年終結。世界上旗幟的出現源於中國周朝,周武王伐商紂王時,始有華蓋和旗幟問世,後形成帥旗、國旗多類等。在周朝建立之初,周武王“十五年,肅慎氏來賓”。成王“九年,肅慎氏來朝”。“成王既伐東夷,肅慎來賀,王賜榮伯,作賄肅慎之命。”此乃對肅慎的冊封。周景王日:“肅慎、燕、毫,吾北土也。”肅慎始終內貢於華夏首領,鶯歌嶺的部落王酋與一些部落王酋先後前往中原朝貢。《國語·魯語下》則記載有:“仲尼在陳,有隼集於陳侯之庭而死,桔矢貫之,石磐,其長尺有咫。陳惠公使人以隼如仲尼之館,問之,仲尼日:‘隼之來也,遠矣!此肅慎之矢也。昔武王克商,通道於九夷、百蠻,使各以其方賄來貢,使無忘職業。於是,肅慎氏貢桔矢石弩,其長尺有咫。先王欲昭其主令德之致遠也,以示後人使永監焉。故銘其梏日:肅慎氏之貢矢。以分大姬,配虞胡公分封諸陳。古者分同姓以珍玉,展親也;分異姓以遠方職貢,使無忘服也,故分陳以肅慎氏之貢。君若使有司求諸故府,其可得也。’使求,得之金櫝,如之。”

所記的事情是在春秋戰國時,孔子周遊列國來到陳國,即今河南淮陽縣一帶,據《史記•孔子世家》載,孔子在陳國居住三年。一天,在陳惠公院子裡從天上掉下來一隻兇猛的鳥,被桔矢石籍射中。箭有一尺長左右。陳惠公不明白這鳥和箭的來處,就派下人把中箭的鳥送到孔子的住處,並問事情的由來。熟諸歷史掌故的孔子,說這鳥和箭是有來歷的,這鳥從很遠的地方來,身上中的箭是肅慎國的梏矢石磐,先前周武王打敗商朝一統天下之後,通告邊遠的夷蠻各部以當地名優作為貢品朝獻,以表示永世臣服。北方肅慎國將梏矢石署作為貢品。武王要使周王朝的恩惠澤遍天下永遠延續下去,所以在桔矢石署上刻字為“肅慎氏之貢矢”,分賜給下屬異姓諸侯。那時有一種禮規,分賜珍玉給同姓自家人表示親近,分賜夷蠻的貢品給異姓下屬用來告誡他們不要忘了臣屬地位。當時分賜給陳的就是“肅慎氏之貢矢”,如果惠公派下人去祖廟了解,也許能找到當時的“肅慎氏之貢矢”。陳惠王派人去查詢.果然找到了用金盒子裝著的周武王所賜的刻有“肅慎氏之貢矢”的梏矢石署。