簡介

綜合分析是指運用各種統計綜合指標來反映和研究社會經濟現象總體的一般特徵和數量關係的研究方法。常使用的綜合分析法有綜合指標法、時間數列分析法、統計指數法、因素分析法、相關分析等。常使用的綜合分析法有綜合指標法、時間數列分析法、統計指數法、因素分析法、相關分析等。分析法:是把事物和現象的整體分割成若干部分進行研究和認識的一種思維方法。它是一種科學的思維活動,是在通過感性認識獲得大量感性知識基礎上進行的。

綜合法:是把剖析過的事物和現象的各個部分及其特徵,結合為一個整體概念的思維方法。

申論分析套用

綜合分析既是一種能力,也是公務員考試的重點題型,筆試當中《申論》對於綜合分析能力有考察,《結構化面試》也是一種獨立的題型,包括社會現象分析題、名言觀點分析以及寓言漫畫分析,主要考察考生對於各類的綜合分析能力,通過過去在學習中的知識積累,結合自身生活及工作經歷,條理清晰,層次鮮明地表達出來,並能有提出建議有效解決問題。公務員面試專家餘思君指出:綜合分析題是公務員面試必考題型,在一定程度上也是對筆試所考察的智商高低的延續考察,要求考生關注社會動態,在不違背社會主流價值理念基礎上提出自己的見解;而結合經歷考察更能體現考生的實踐經歷及總結能力,要求同學們善於發現,善於思考,形成獨立的見解。綜合分析

研究背景

中國水資源系統對氣候變化的承受能力十分脆弱。多數河流的徑流對大氣降水變化非常敏感。同時由於我國人口眾多,經濟發展迅速,耗水量不斷增加,許多地區面臨著水資源短缺問題;基礎設施的建設和社會經濟的快速發展也使洪水、乾旱造成的經濟損失日益增多。未來的氣候將繼續變化,自然的年際、年代際氣候波動永無停息。人類活動引起的全球氣候變化也必須考慮。伴隨氣候平均態的變化,極端氣候事件如強降水和乾旱事件頻率可能發生變化。未來全球氣候變化可能改變大氣降水的空間分布和時間變異特性,改變水資源空間配置狀態,加劇中國部分流域的水資源供給壓力,直接影響到水資源稀缺地區的可持續發展。

氣候變化及其對水資源的影響已引起國內學者和有關部門的高度重視。第二次全國水資源綜合規劃工作對氣候變化及其影響問題也給予了認真考慮,設立專題“氣候變化對中國水資源情勢影響的綜合分析”,開展了系統的科學研究。研究重點總結該專題的主要研究成果,同時也介紹了專題以外有關長江流域和華北地區氣候變化對水資源影響的相關研究進展。

氣候變化是指由於自然或/和人為因素影響引起的全球或區域氣候平均狀態統計學意義上的顯著改變。中國10個主要江河流域界線源自“全國水資源綜合規劃”技術工作組,包括松花江流域、遼河流域、海河流域、黃河流域、淮河流域、長江流域、東南諸河流域、珠江流域、西南諸河流域和西北諸河流域。氣候資料主要來自國家氣象信息中心國家級氣象台站的連續觀測記錄。水文資料來源於水利部各大流域水文局提供的水文觀測數據。由於研究工作主要集中在2002-2005年之間,因此分析所用觀測數據一般截止到2000年,部分截止到2005年。

變化趨勢

(1)常年氣候特點與水資源空間變異中國降水量空間分布差異很大。年降水量基本呈東南向西北遞減分布,其量值由東南沿海的2000mm以上,減少到西北內陸的不足25mm。珠江流域平均年降水量最大,西北諸河流域最少。中國降水量的季節差異及年際變化十分顯著,南方和東北地區降水年際變化相對較小。降水量的這種特點,造成了中國水資源年內和年際的時空分配不均性。季節降水量空間分布的總體形勢與年降水量基本一致。大部地區降水集中在夏季,一般占全年降水量的45%~65%,北方地區集中程度更高,春、秋兩季降水所占比例大致相當,冬季降水僅占年降水量的2%~8%。

全國範圍而言,1980-2000年相對於1956-1979年平均值,豐水年降水量(20%保證率)有減少趨勢,平水年降水量(50%保證率)略有減少,偏枯和枯水年降水均呈增加趨勢(75%、95%保證率),特別是枯水年降水增加較顯著。降水的這種變化特點,對於減少水旱災害及增加水資源利用是有利的。但遼河、海河、淮河及黃河流域不同保證率下降水量均出現減少,水資源緊張狀況趨於嚴峻。

西北諸河流域年水面(蒸發皿)蒸發量最大,松花江流域水面蒸發量最小。全國平均水面蒸發量有明顯的季節變化,夏季最大,其次為春秋季,冬季最小。多數流域亦遵循同樣的季節變化規律,僅東南諸河、珠江流域秋季水面蒸發量大於春季;西南諸河流域春季水面蒸發量最大。春、夏、秋季西北諸河流域的水面蒸發量均為各流域之首,而冬季以西南諸河流域水面蒸發量為最大。春季東南諸河流域、夏季西南諸河流域、秋冬季松花江流域的蒸發量為各季最小值。春、夏季節南方各流域的蒸發量一般小於北方各流域,秋、冬季節則相反。

中國年相對濕度空間分布呈現由東南向西北遞減的特徵,四川盆地、湖南中部、福建等地為高值區,西北諸河流域為低值區。流域平均相對濕度以東南諸河流域為最大,西北諸河流域最小。除西北諸河流域以冬季相對濕度為最大外,其餘各流域均以夏季為最大。北方各流域春季相對濕度為四季中最小,而南方以冬季為最小。全國平均的季節平均相對濕度由大到小依次為夏、秋、冬、春。

(2)大氣水循環要素的時間演化特徵

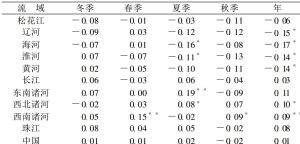

表1

表1從年降水量變化看,西部大部地區增加,北方東部多呈減少態勢。西部和南方各大流域降水量有增多,西北諸河、長江中下游和東南諸河等流域增加較明顯;而北方的松花江、遼河、海河、黃河中下游等流域年降水量減少,其中遼河中下游、海河、黃河下游以及膠、遼半島諸小河流域降水量減少顯著。從全國平均看,年降水量變化趨勢不明顯,但雨日有所減少。從季節上看,除松花江流域各季降水量與年降水量呈現一致減少外,其他各大流域的降水量變化不同季節差異較大,一般北方河流夏、秋季降水減少,冬春季增加;南方河流夏、冬季降水增加,春、秋季減少。

20世紀初以來,東部降水的變化存在著大致40~50年的震盪周期。從20世紀80年代初到21世紀初,中國東部進入一個降水逐漸增多的階段。長江流域的降水對東部降水的貢獻顯著。東部近百年夏季降水增加較明顯,特別是20世紀80年代中以來增加顯著,秋季降水下降趨勢較明顯。長江流域季節降水的長期變化特徵與東部地區相似。

20世紀後50年,全國平均年潛在蒸發量(蒸發皿觀測和Penman-Monteith方法計算)呈明顯下降趨勢,90年代之前減少尤甚,此後輕微回升,但仍低於多年平均值。冬季潛在蒸發量變化不明顯,夏季下降最顯著,春季減少也較明顯。長江、海河、淮河、珠江以及西北、西南各流域年平均蒸發量均呈明顯下降趨勢,其中海、淮河流域為東部減少最明顯的區域。太陽輻射、氣溫(氣溫日較差)和風速變化是造成潛在蒸發量減少的直接因素,其他要素變化的影響在各個流域呈現不同的特徵。

對造成各大流域氣溫、降水和蒸發變化的原因還不能給出滿意解釋。多數研究認為,氣溫的普遍上升可能與人類活動引起的大氣中溫室氣體濃度增加有關;對降水量的變化,一般認為主要是海洋和季風系統年代以上尺度的振動引起的,也有研究認為可能至少部分與人類活動如溫室氣體排放、土地利用變化和區域空氣污染等因素有關;我國東部多數流域潛在蒸發量的減少與區域人類活動、特別是大範圍空氣污染有關。

(3)極端降水事件和旱澇災害頻率變化

20世紀東部年降水量極端偏多的年份隨時間分布比較均勻,降水量極端偏少的年份在減少。長江流域年降水量極端偏多、偏少的年份隨時間分布較均一,從20世紀80年代中以來有明顯的增多;華北地區年降水量極端偏多、偏少的年份都在減少;華南地區年降水量極端偏多、偏少的年份隨時間變化不大。東部近百年來雨澇面積和乾旱面積沒表現出明顯的增、減趨勢。

20世紀後50年,全國平均乾旱面積有擴大趨勢,但乾旱面積變化存在明顯的階段性,90年代以來擴大快速。北方的海、遼、松、淮、黃河流域乾旱面積有明顯擴大趨勢;東南諸河區域乾旱面積有明顯縮小趨勢,特別是90年代下降趨勢明顯。

因此,北方主要農區和水資源短缺地區各季乾旱面積增加,冬、春發展速度尤快;從乾旱面積平均狀況看,夏、秋季乾旱較重,冬、春季較輕。黃、淮、海流域和遼河流域乾旱面積擴大迅速,東北中北部和華中北部各流域乾旱面積擴大速度相對較小,西北東部乾旱面積擴大趨勢不明顯,這與降水變化的總體趨勢分布是一致的。

20世紀後50年,南方各流域雨澇面積有下降趨勢,但夏季(6~8月)雨澇面積擴大,特別是在80年代末以後,這種趨勢更強烈。造成南方雨澇面積增加的主要原因在於夏半年降水趨於集中,極端強降水事件趨於增多,洪澇事件更易發生。冬季降水在長江中下游及其以南地區有增多趨勢,因此雨澇面積也有明顯的擴大現象,特別是80年代末以後這種趨勢更強烈。華南地區前汛期降雨有減少趨勢,後汛期颱風雨有增多趨勢,90年代這種趨勢更明顯。

20世紀後半葉,熱帶氣鏇或颱風給東南沿海諸河流域帶來的降水量及其對總降水量的貢獻都呈現出顯著減少趨勢。

研究結論

氣候變化引起水循環變化,直接影響中國各大流域水資源供應和分布。20世紀80年代到21世紀初,中國地面氣溫呈現明顯變暖趨勢,東部出現“北旱南澇”的變化特點。缺水的海河、黃河等流域降水持續偏少,而豐水的長江中下游和東南沿海地區降水趨於增加,強降水事件頻率增高,水資源空間分布更加不均,加劇了北方水資源的供需矛盾和南方防洪抗災的壓力。中國水資源問題的產生不僅與人口和社會經濟迅猛發展有關,也與氣候環境變化密切相關。儘管對未來氣候變化的預估還存在很多不確定性,但一般認為,在自然變化和人類活動的共同影響下,今後幾十年中國各大江河流域的氣溫可能繼續變暖,異常多雨地帶可能發生遷移,一些流域極端降水事件頻率可能升高。這些變化將對流域或區域水循環、水資源產生重要影響,也會對現有的水利工程設施的功能和效率提出新的挑戰。