概述

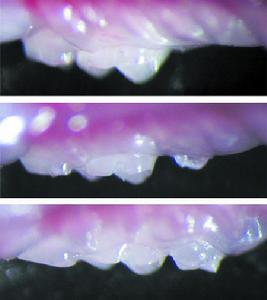

放置在小鼠上頜中的一個生物工程牙胚

放置在小鼠上頜中的一個生物工程牙胚生物工程牙 ,也叫克隆牙或者牙組織工程(Tooth Tissue Engineering)系指利用體外和體內培養的手段從單細胞獲得整個牙的組織工程手段。近年來,有關牙組織工程的研究取得了許多階段性的成果,並顯示出潛在的套用前景。

“生物工程牙”在受體內的發育萌出過程應儘量加快,萌出方向和高度應能很好的控制。萌出後應處於較穩定的位置狀態,並應具備自然牙的代謝活力和感覺功能。由於支持組織構造相似,“生物工程牙”應可以更方便地與牙列中剩餘的其它自然牙共同支持固定修復體。

如果“生物工程牙”能達到這些要求,則口腔修復專家可以利用現有修復材料、技術達到功能和美觀方面的更好效果。“生物工程牙”將為口腔修復專業提供新的更廣闊的舞台。作為口腔修復專科醫師,有責任密切地關注“生物工程牙”技術的發展並積極地表達自己一的期望。

背景

基因工程學

基因工程學基因工程學的發展,使人們構想構造“生物工程牙”以修復牙齒缺失。理論上,這並不是不可實現的夢想。幹細胞的研究,生殖性克隆的成功,均使人們看到了希望。中國學者報告在裸鼠背上培育出“人造耳”,2002年10月,美國學者報告將接種有豬牙胚組織細胞,並具有牙齒形狀的生物降解聚合物框架植於鼠頜骨中,20周以後觀察到有具備了牙釉質、牙本質組織結構的牙胚的生成。美國學者預測,這項技術有可能在今後5-10年內得到套用。但在複習了相關的文獻,並根據臨床實際判斷,要達到將“生物工程牙”套用於臨床,還有許多實際問題有待解決。

美國國家牙科及顱面研究所(National Institute of Dental and Craniofacial Research,NIDCR)已將牙的組織工程列入2003—2008 5年計畫中的3個主要方向之一。依託研究所建立的公司如Dentigenix(已被義或嘉一偉瓦登特公司收購)和Odontis的出現,能為相關的研究提供更多的支持。日本的日立公司(Hitachi)宣布主要投資建設在日本東京大學的研究所從事牙幹細胞研究,目標是在2007年前生產出市場化的牙幹細胞供臨床醫師使用。這些動態表明越來越多的學者從事此領域的研究及巨大的商業潛力。

研發

大鼠牙胚組織發育過程中

大鼠牙胚組織發育過程中2002年10月的Journal of Dental Research發表了哈佛大學C.S.Young等的最新成果:在可生物降解聚合物框架上以組織工程學方法構築複合牙體結構(Tissue engineering of complex tooth structures on biodegradable polymer scaffolds)。該研究小組將豬第三磨牙牙胚碎解為細胞團塊(最大為100~200ul含有20~30個細胞的小碎塊)懸液,接種至牙齒形狀的可生物降解聚合物框架上。將此框架植入宿主鼠20~30周之後,進行組織學、免疫組織學、雷射捕獲微分切和反轉錄(Laser—capture Microdissection and Reverse—transcription)/聚合酶鏈反應(Polymerase Chain—reaction)觀察分析。結果表明,該研究成功地建造了可分辨的牙齒結構, 顯示了與自然牙相類似的細胞構造和適當的蛋白質結構。此“生物工程牙”具有清晰的冠、根、髓腔形態,牙尖和根尖可以辨認。觀察到具明確組織特徵的成牙本質細胞、前期牙本質和牙本質,並包含有形態正確的,由星網狀結構、層狀中間體、成釉細胞和牙釉質組成的成釉器。此外,還顯現了可認為是Hertwig氏根鞘上皮的組織結構。

儘管牙本質和骨在組成物質上相似(70%羥基磷灰石和30%有機物),在組織學方面卻表現出細胞和形態學的明顯區別。單個的骨細胞在骨模板中分泌並作為骨細胞而存在著,顯示為小柱狀。與此相應,成牙本質細胞始終處於髓腔周緣而形成牙本質,向牙本質模板伸出細胞突。在20周、25周和30周齡的生物工程建造的牙組織中,清晰地見證了牙本質小管和未骨化的骨組織結構。此外柱狀排列的成牙本質樣細胞在形成中的牙本質附近出現,這些細胞具有特徵性的突起輻射到並且穿過牙本質組織。這些形態特徵,以及同時出現的蛋白質標記的骨膠元I型免疫學陽性反應,骨涎蛋白(BSP)、涎磷蛋白(DSPP)表達等,有力地支持了成牙本質細胞和牙本質在生物工程合成牙齒中的出現。

動態

牙齒胚胎

牙齒胚胎牙齒胚胎髮育,是有關的各種生長因素信號作用的累積結果。初始的分子信號作用於牙上皮,誘導其附近的牙間充質基因表達。在牙齒髮育的全過程中,在上皮和間充質之間有互動的信號作用,依牙齒在頜弓中的位置而形成特定的大小和形狀。在此發育進程中牙間充質分化為牙髓和牙本質,同時上皮釉器官形成牙釉質。

生物工程合成牙齒的努力已經進行了數十年,早期的工作包括在機體內異位和機體外實現移植牙胚的生長,較近期的工作則致力於從分化中的牙髓幹細胞重建牙齒。以往研究表明,可以從牙髓細胞衍生建造包含牙本質和延髓的類似牙體組織。但這些研究工作,未能建造由上皮組織衍生的牙釉質。

在25周齡和30周齡生物工程未鈣化牙組織出現的釉質結構和免疫抗體反應,與對照組的豬牙釉質很接近。在30周齡的生物工程合成牙組織,可見釉質覆蓋於牙尖部位,有如在自然牙冠所見,這些釉質是成熟的,不含蛋白質。

組織學,免疫組織化學和分子學的證據表明,該研究成功地合成了近似於自然發育中牙齒的生物工程合成牙冠,代表了組織工程學方法生成牙齒結構的最前言成果。但值得注意的是,此生物工程合成牙齒的尺寸相當小(2mm×2mm),並未達到框架的形狀和尺寸。為此,C.S.Young等的研究小組目前正在研究牙上皮一間充質細胞和細胞—框架之間在生物工程牙結構中的作用是優先進行的課題。

要求

健康牙齒

健康牙齒終極目標—重建完整自然牙 除了前述基因工程技術安全性和倫理方面的普遍考慮外,理想的“生物合成牙”應該具備已被人們普遍接受的外觀形態,也具備咀嚼功能負荷所要求的組織學、解剖學特徵,還需要與口腔中尚存在的其它自然牙相協調,並且具備自然牙的感覺功能。牙齒的發育過程,受到複雜的基因調空,其解剖組織結構適宜於承受很大的功能負荷。高度鈣化的牙釉質非常耐磨,釉小柱的排列方向使其能抵抗功能性外力而不易折斷。牙本質、牙骨質在一生中持續不斷地沉積以補償磨損磨耗。

牙周組織以特殊的“懸吊結構”使牙齒的受力大多轉化為有利於成骨的牽拉作用力。牙周組織中的感受器敏感地獲知牙齒的受力情況並向中樞發放傳入衝動,引發相應的肌肉反饋收縮活動以調空力度和運動防線。牙齒在一生中持續不斷的萌出及移動,以適應口腔各方向條件的變化。牙齒的咬合關係有可能對顱頜系統甚至全身的生理、心理狀況產生影響。在一定程度上牙齒的形態、色澤、排列、唇齒關係成為一個人外觀和自我形象的標識,口腔修復專家希望自然牙的這些特質都能夠在是生物工程牙得到實現。

自然牙齒從牙胚發育萌出,成為完整牙齒所需的時間過程長達數年。人們很難接受這樣漫長的修復治療過程,口腔修復專家希望生物工程牙能很快完成“發育萌出”,其循環帶和組織形態改變應始終得到高度控制。

階段性目標—構建修復的基礎 設計可生物降解聚合物框架,其根方形態應適應頜骨解剖結構,其冠方形態應方便作進一步修飾以滿足功能和容貌的需要。接種有關細胞後的框架植入頜骨適當部位,創傷應比現有的種植體植入手術小,且在生長過程中能與受體牙槽骨的互動改建,從而減少植骨、上頜竇提升等複雜創傷大的外科手術。

試驗

培養12d後的牙胚

培養12d後的牙胚英國《新科學家》雜誌報導:倫敦皇家學院教授保羅·夏普在實驗室已成功地把幹細胞培養出了發育未全的老鼠牙。他說:下一步目標是將牙齒的芽體植入動物口內,讓其生長中的牙齒的神經和供血系統自行附著,在牙齦上生根發育,牢固生長。夏普教授對這項研究的前景非常樂觀,他甚至計畫成立一個公司,把這項技術研究成果推向市場。他說:首先要從牙病患者身上取出幹細胞進行培養,然後按照具體要求植入口腔,牙齒就會自行生長。

該項研究成果仍處於初級階段,但只要不斷發展,再過十年牙科醫生就有可能為病人植入新牙。牙齒是由多種組織組成的,其中包括堅硬的牙質和又薄又硬的琺瑯質,因此用幹細胞生成新牙可能非常不容易,另外,幹細胞又是一種“未編程式的母細胞”,可植入各種不同組織,它們也可在實驗室里生成新牙。從這個角度講,研究人員認為用生物工程手段在實驗室獲得“貨真價實”的真牙將會為時不遠。

意義

牙科疾病

牙科疾病如果你因衰老或外傷掉了一顆牙齒,或許再也用不著讓牙醫為你製作假牙或植牙了。日前日本科學家發明了一種方法,能夠利用生物工程使成年人長出新的牙齒。迄今為止,這項技術僅僅對於小鼠適用,但是專家預測,有朝一日人類將因此而獲益。

所有的跡象都表明,這些牙齒的功能與真的牙齒沒有什麼區別。研究人員報告說,它們具有牙根、牙髓,以及普通牙齒的外部琺瑯質,並且很硬。除此之外,與植入的牙齒不同的是,再生的牙齒髮育出了牙周的韌帶,從而與普通的牙齒一道連線在支撐的骨骼上,並與神經纖維連線在一起,這樣便能夠感知咀嚼的壓力以及其他壓力。Tsuji表示:“我們毫無疑問地證明了對組織胚種細胞進行生物工程處理能夠培育出功能健全的組織。”

研究機構

1.美國Forsyth研究所:該所Yelick教授領導的小組分別於2002年和2004年利用解離後的豬和大鼠的牙胚混合細胞種植於生物支架上,並植入大鼠體內,獲得了類似牙的硬組織結構;2.英國國王大學:該大學GKT牙科研究所Paul Sharpe教授領導的研究小組在2004年利用小鼠胚胎牙上皮和不同來源的間充質及骨髓幹細胞重組,並再植入小鼠體內獲得了牙結構;

3.法國路易巴斯德大學和中國首都醫科大學口腔醫學院:由Herve Lesot高級研究員和王松靈教授領導的法中聯合研究小組於2004年利用小鼠胚胎牙上皮和間充質細胞,於體外重組培養獲得了牙結構。

以上3個研究小組使用的都是動物模型,而對於人體的牙體組織工程,NIDCR的華人學Songtao Shi領導的研究小組先後發現了牙髓和牙周幹細胞。雖然這些細胞的細胞學行為還有待於進一步的分析解釋和證明,其發現仍為利用成體幹細胞進行人體牙組織工程提供了很好的基礎。