環境生態系統工程

正文

將系統工程的思想、理論和方法套用於環境保護領域,以解決防治環境污染和生態破壞等重大問題的工程技術。它從系統總體出發,運用系統分析方法,研究環境污染和生態破壞的現象、產生的原因、消除的辦法及其所需的工程和措施。環境生態系統工程著重分析和協調環境生態系統各組成部分之間的相互關係;分析和協調環境生態系統在整個經濟、技術、社會大系統中所處的地位及其與經濟、社會等其他系統的相互關係,以便有目的、有步驟地選定研究的目標、建立數學模型、套用最佳化方法和計算機技術,對大量的可供選擇的環境保護方案進行定量的分析和綜合評價,提出總體最優方案,供決策機關進行決策,以期實現對環境生態系統的最優治理。環境生態系統工程是環境系統工程和生態系統工程的總稱。前者解決環境污染的防治問題,後者解決生態破壞的防治問題。環境生態系統工程的研究對象一般分為微觀和巨觀兩大類:空氣、水質、廢棄物、噪聲等污染防治方案的選優和水庫、大壩、河流、農場等生態環境影響的評價,均屬於微觀問題;而城市環境生態質量評價、區域環境生態系統規劃、環境生態系統的經濟社會分析,以及環境生態系統的預測、規劃和決策等全局性和戰略性的問題,則是巨觀問題。環境生態系統工程的理論和方法大多是套用於巨觀方面,用以解決環境保護的評價、預測、規劃和決策問題。

發展概況

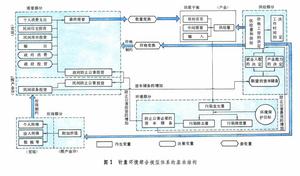

美國、荷蘭、日本等國是套用環境生態系統工程理論和方法解決實際環境問題比較早的國家。1973年,美國L.G.列奇發表《環境系統工程》專著,書中著重分析了環境系統各組成部分之間的相互關係,大量套用數學分析方法和計算機算法對環境工程系統進行最優設計,並重點介紹了水、氣等環境系統的污染及其控制問題。70年代以來,美國夏威夷東西方研究中心環境政策研究室對環境經濟的成本效益分析作了深入研究。1977年日本為環境保護長遠規劃編制了計量環境綜合模型(圖1),預測了環境污染物的發生量、排放量、去除量和防止公害的投資額,並進行了各種政策模擬,為長遠規劃的編制和決策提供了科學依據。70年代以來,投入產出法逐步擴展到與經濟活動密切相關的環境領域中。列昂捷夫和福特利用投入產出模型對美國控制空氣污染進行了預測。加拿大、日本、荷蘭和澳大利亞等國也先後建立了全國性和地區性的環境經濟投入產出模型。在模型中除了常規分類部門外,還引入了污染和治理部門,把資源(包括能源)和向環境排放的污染物作為經濟活動的投入和產出,引入投入產出表。表的主欄中增加的污染部門是與賓欄中增加的消除污染部門相對應的。根據經濟活動與污染之間的內在聯繫,通過產出分析確定不同時期的污物排放量,可以簡單地把經濟活動和污物負荷聯繫起來,有利於國民經濟計畫的平衡和協調經濟發展與環境保護之間的關係。1970年在羅馬俱樂部召開的一次會議上,美國J.W.福雷斯特教授介紹了系統動力學(SD)方法,並建立了一個綜合解決人口、資源、環境和經濟問題模型,即世界模型Ⅰ。後來經過修改,成為世界模型Ⅱ。後又由福雷斯特的學生D.梅多斯領導一個由各國科學家組成的專家小組,將世界模型Ⅱ發展成為世界模型Ⅲ,並於1972年出版了《增長的極限》一書。世界模型Ⅱ、Ⅲ將人口、資源、環境和經濟看成是有相互作用的因素,並共同影響世界未來。這種觀點和做法富有啟發性。因此世界模型Ⅱ、Ⅲ也稱為世界生態模型。後來,梅薩羅維茨和佩斯特又在它的基礎上進行了改進,建立了一個世界綜合模型。其特點是把世界分成10多個區域並用貿易矩陣相連線,模型以SD方法為中心,結合採用計量經濟學和投入產出法。1977年美國開始進行題為“公元2000年的地球”的研究。這項工作利用了政府的各種數據和已有的預測成果,並在世界模型Ⅱ、Ⅲ及其他環境經濟模型的基礎上,於1980年完成。其特點是在預測中考慮了技術進步的因素,大量採用數理統計方法,並套用專家諮詢法對某些特殊情況進行了修正。

美國、荷蘭、日本等國是套用環境生態系統工程理論和方法解決實際環境問題比較早的國家。1973年,美國L.G.列奇發表《環境系統工程》專著,書中著重分析了環境系統各組成部分之間的相互關係,大量套用數學分析方法和計算機算法對環境工程系統進行最優設計,並重點介紹了水、氣等環境系統的污染及其控制問題。70年代以來,美國夏威夷東西方研究中心環境政策研究室對環境經濟的成本效益分析作了深入研究。1977年日本為環境保護長遠規劃編制了計量環境綜合模型(圖1),預測了環境污染物的發生量、排放量、去除量和防止公害的投資額,並進行了各種政策模擬,為長遠規劃的編制和決策提供了科學依據。70年代以來,投入產出法逐步擴展到與經濟活動密切相關的環境領域中。列昂捷夫和福特利用投入產出模型對美國控制空氣污染進行了預測。加拿大、日本、荷蘭和澳大利亞等國也先後建立了全國性和地區性的環境經濟投入產出模型。在模型中除了常規分類部門外,還引入了污染和治理部門,把資源(包括能源)和向環境排放的污染物作為經濟活動的投入和產出,引入投入產出表。表的主欄中增加的污染部門是與賓欄中增加的消除污染部門相對應的。根據經濟活動與污染之間的內在聯繫,通過產出分析確定不同時期的污物排放量,可以簡單地把經濟活動和污物負荷聯繫起來,有利於國民經濟計畫的平衡和協調經濟發展與環境保護之間的關係。1970年在羅馬俱樂部召開的一次會議上,美國J.W.福雷斯特教授介紹了系統動力學(SD)方法,並建立了一個綜合解決人口、資源、環境和經濟問題模型,即世界模型Ⅰ。後來經過修改,成為世界模型Ⅱ。後又由福雷斯特的學生D.梅多斯領導一個由各國科學家組成的專家小組,將世界模型Ⅱ發展成為世界模型Ⅲ,並於1972年出版了《增長的極限》一書。世界模型Ⅱ、Ⅲ將人口、資源、環境和經濟看成是有相互作用的因素,並共同影響世界未來。這種觀點和做法富有啟發性。因此世界模型Ⅱ、Ⅲ也稱為世界生態模型。後來,梅薩羅維茨和佩斯特又在它的基礎上進行了改進,建立了一個世界綜合模型。其特點是把世界分成10多個區域並用貿易矩陣相連線,模型以SD方法為中心,結合採用計量經濟學和投入產出法。1977年美國開始進行題為“公元2000年的地球”的研究。這項工作利用了政府的各種數據和已有的預測成果,並在世界模型Ⅱ、Ⅲ及其他環境經濟模型的基礎上,於1980年完成。其特點是在預測中考慮了技術進步的因素,大量採用數理統計方法,並套用專家諮詢法對某些特殊情況進行了修正。 環境生態系統的特點 環境生態系統是人類賴以生存、活動、繁衍和發展的場所和物質條件。它是指以人類為中心的、充滿各種有生命和無生命物質的空間,既包括無機界的各種物質,也包括有機界的各種物質。環境生態系統由物理系統、生物系統和社會經濟系統構成,它們相互間存在著物質、能量和信息的交換。地球表層接受天上來的太陽輻射、宇宙線、電磁波並向宇宙散發紅外輻射、輕質氣體粒子,而地球表層的底部與地殼深處又有能量和物質的交換。從這些方面來看,環境生態系統是一個開放系統。但是,從地球表層內部來說,在所討論的問題可以忽略這些物質和能量的交換時,它又是一個封閉系統。這個龐大而複雜的系統的主要特點是具有維持自身相對穩定的負反饋自我調節機能和滿足人類合理利用的能力,即所謂承載力。但這種機能和能力有一定的限度;超過了限度,系統就要失去平衡,甚至可能崩潰。人類歷史上,不合理開發利用自然資源、破壞生態平衡而導致自然界懲罰的事例不勝枚舉。例如,恩格斯曾指出,美索不達米亞、希臘、小亞細亞以及其他許多地方的居民,為得到耕地,把大片森林砍光,使之變成不毛之地。又如,居住在阿爾卑斯山的義大利人砍光了山坡上的松林,導致山洪暴發。蘇聯為了開墾荒地,而引起“黑風暴”。中國過去很長一個時期片面執行“以糧為綱”,毀林滅草、開荒種糧、圍湖造田等,造成了嚴重的水土流失、土地沙化和氣候變異,生態平衡受到很大的破壞。這都是自然界對人類盲目開發行為的懲罰。50年代初期,英國因煤煙污染導致4天內4000多人死亡的倫敦煙霧事件,美國因汽車排氣引起許多居民患眼、鼻、呼吸道疾病的洛杉磯光化學煙霧事件,60年代日本因二氧化硫和金屬粉塵污染引起的哮喘病事件,以及因汞污染引起的水俁病事件,因鎘污染引起的骨痛病事件,因多氯聯苯污染引起的油症事件等,都是人類活動的排泄物超過限度而遭到環境生態系統懲罰的事例。

環境生態系統工程方法

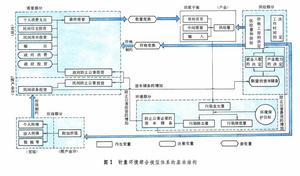

環境生態系統同人口、資源和經濟發展有密切關係,它們之間相互制約又相互促進(圖2)。在套用系統工程解決環境污染和生態破壞問題時需要從全局出發,立足於巨觀角度和長期觀點,統一考慮經濟效益、資源利用效益、環境生態效益和社會效益,使評價、預測、規劃和政策分析等步驟一體化,所作的決策應具有綜合性。環境生態系統工程需要運用自然科學、社會科學和工程技術中的有關理論和方法,涉及國民經濟理論、環境經濟理論、生態經濟理論以及環境保護和生態平衡兩方面的工程技術和政策法律知識,還要套用計算機技術、建模方法、計算機仿真以及最佳化和預測等技術。因此環境生態系統工程具有多學科、跨學科和邊緣學科的特徵。

環境生態系統同人口、資源和經濟發展有密切關係,它們之間相互制約又相互促進(圖2)。在套用系統工程解決環境污染和生態破壞問題時需要從全局出發,立足於巨觀角度和長期觀點,統一考慮經濟效益、資源利用效益、環境生態效益和社會效益,使評價、預測、規劃和政策分析等步驟一體化,所作的決策應具有綜合性。環境生態系統工程需要運用自然科學、社會科學和工程技術中的有關理論和方法,涉及國民經濟理論、環境經濟理論、生態經濟理論以及環境保護和生態平衡兩方面的工程技術和政策法律知識,還要套用計算機技術、建模方法、計算機仿真以及最佳化和預測等技術。因此環境生態系統工程具有多學科、跨學科和邊緣學科的特徵。 環境生態系統工程的工作步驟一般包括:系統地提出問題,明確其目標和範圍;選擇評價系統功能的指標或目標函式;明確係統的組成因素或提出各種可供選用的方案;建立數學模型,進行系統仿真;分析模型的特點,確定選優的方法,以便使系統最優;按選定的最優方案,建立環境污染和生態破壞控制系統。為了求得最優控制系統方案,上述步驟往往需要反覆進行多次。這種分析方法的核心內容是環境生態系統的建模和最最佳化。後者就是利用數學模型進行最最佳化分析。系統最最佳化分析的數學表述就是在一定的約束條件下,使評價函式(或目標函式)達到極值時,求解可調變數。如此求得的可調變數稱為最優解。或者通過明確環境生態系統各種因素與目標之間的關係,提供儘可能完整的資料,分析對比各種可行方案,以便選擇最經濟、最有效的環境生態系統控制方案。

數學模型是環境生態系統工程的重要工具。在現狀調研、預測和規劃等階段中需要套用各種各樣的數學模型。它們既有獨立的功能,又相互關聯,構成一個完整的模型體系。因此,建模時需要有總體設計,確定目的和達到此目的各個步聚,劃分子模型,確定子模型的功能和工作內容,以及各子模型之間的關係,而且在運用過程中還要不斷協調這些關係。環境模型還應與經濟模型協調,使環境模型成為總體系統模型的一個有機組成部分。環境生態系統模型包括研究描述環境生態系統主要功能的定性的邏輯模型和定量的數學模型。通過對實際資料統計分析所建立的數學模型稱為經驗模型;通過理論分析和參數實驗建立的數學模型稱為理論模型。鑒於環境生態系統的複雜性,往往需要根據實際情況對理論模型進行簡化,並導入經驗公式或補充和完善數據。環境生態系統的主要性質和參數,可以通過實驗模型或計算機仿真來確定。環境生態系統建模有兩項基礎工作:一是收集大量可靠的有用的調研和監測數據;二是獲取區域的污染物遷移轉化規律和有關條件的基礎性資料。在達到規劃目標的前提下,模型應力求簡單,儘量與數據狀況相適應。

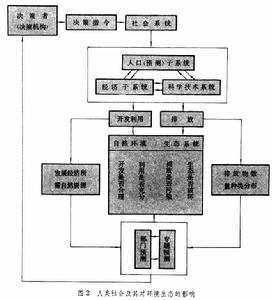

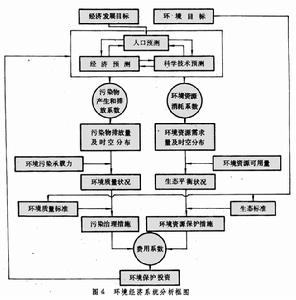

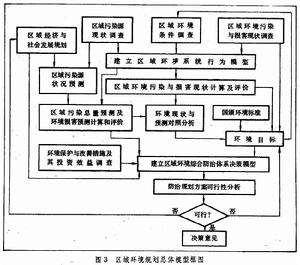

中國環境生態系統工程 80年代以來,環境生態系統工程在中國也獲得了廣泛的套用。如用於污染物處理裝置系統的最優設計和最優控制;大氣或河流等水域污染的區域防治規劃最優方案的選擇;環保項目的技術經濟評價和對策分析;環境影響評價報告書的編制;環境保護的預測、長遠規劃、政策分析;以及為環境管理、環境決策提供科學依據等。如在灕江、松花江、圖們江的區域綜合防治規劃中,套用系統工程方法制訂了河道水質標準、污染源排放標準,提出了區域綜合治理最小投資額,為區域環境管理政策提供了科學依據。為山西能源重化工基地的環境規劃建立的各種模型,包括兩個方面:①環境污染綜合防治規劃模型;②環境預測和規劃模型,包括評價、預測和規劃三個子模型。其中規劃模型(圖3)要解決的問題是提出滿足環境生態要求的綜合防治技術方案、投資方案和有關政策性意見。1983年中國開始進行2000年中國環境的概略預測。預測模型是以SD方法為主,以數理統計、回歸分析、技術經濟分析和最最佳化技術等方法為輔建立的。總體模型包括400個方程,300個變數,由國民經濟子模組、環境經濟子模組(圖4)、固體廢物子模組、大氣子模組、水資源子模組等組成。在環境經濟子模組中,又分解成517個子模型。所以整個模型包括約3000個方程和2000個變數,從各個側面描述了中國實際的環境經濟系統。在環境經濟子模組中,水、氣、渣、國土資源、能源等各有一個子模型,各子模型的計算結果都與經濟方面有雙向因果關係。每個子模型都研究了資源開發利用可能造成的環境污染、生態破壞及其治理投資和效益等問題。最終為確定環境保護投資占國民收入的合理比例提供了科學依據。

環境生態系統工程

環境生態系統工程 環境生態系統工程

環境生態系統工程L.G.列奇著,《環境系統工程》翻譯組譯:《環境系統工程》,水利出版社,北京,1981。(L.G.R ich, Environmental Systems Engineering, McGraw-Hill,1973.)