劇情簡介

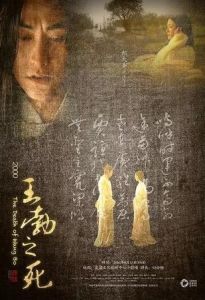

王勃之死劇照

王勃之死劇照公元674年秋,王勃下獄候斬。卻幸逢皇帝大赦,免過一死,但他被永遠地逐出上流社會。備嘗心酸的詩人送摯友杜鏡赴蜀地任官,寫下了千古傳頌的名句“海記憶體知己,天涯若比鄰”。公元675年,王勃遠行交趾去探望老父,這也是他生命的最後篇章了。

在山水舟楫之間,王勃邂逅了一位英邁睿智有俠隱之風的老船工秋水翁,這短暫的忘年之交卻是畢生的莫逆知音。他身後,是緊緊追蹤、決意要為夫報仇的曹達之妻;他面對的落霞姑娘,是一位因衷愛他的一篇情歌《銅雀伎》而被貶出宮廷、流落民間的舞伎。落霞積鬱成疾、將不久於人世,王勃意欲挽救她的生命卻苦於沒有買藥的銀兩。得秋水翁的鼎力襄助,王勃"借得"一帆順風趕赴南昌滕王閣、去參加懸賞百金的重陽詩會。

滕王閣上,宿儒薈萃名家雲集,而最為年少的不速之客王勃果然文驚四座,寫下"落霞與孤鶩齊飛秋水共長天一色"的千古佳句,贏得了賞金。但方藥卻未能救活苦命的落霞……

同年年末,王勃行至南海。人生無非是一次遠行,歷經生死聚散、奇情流轉的王勃百感交集……浪漫不羈的詩人慨然蹈海自盡,時年只有26歲。後世的人們只知《滕王閣序》文采的不朽,卻不知當時王勃對旅途上萍水相逢的知己的懷念。

演職員表

演員表

| 角色 | 演員 |

|---|---|

| 王勃 | 劉小鋒 |

| 杜鏡 | 沈曉海 |

| 落霞 | 池華瓊 |

| 閻都督 | 計鎮華 |

| 沛王 | 王正佳 |

| 杜鏡 | 沈曉海 |

| 英王 | 楊超 |

職員表

▪導演:鄭大聖

▪編劇:高峰

影片段預告絮

劇照

劇照說到電視電影,鄭大聖說:“在拍這個古代詩人傳奇之前,我拍過一個《阿桃》。對於中國的現行體制與市場而言,拍劇情長片有著各方面的壓力,而電視電影通過電視媒介播放,倒是可以少作票房角度的考慮,而在藝術上,文化上可以有更多一些的探索,所以在《阿桃》之後,我有機會,就又拍了這個片子。”

一個觀眾用“詩意”、“唯美”、“浪漫”來概括《王勃之死》,鄭大聖就說起來這個電影的風格來:“詩電影在中國是一個強有力的藝術傳統,而這個片子的詩化風格,是有意識的,它希望能是金碧山水一樣,顯現出大唐氣象。它要的風格是賦的風格,鋪張的,盛大的。”說起其中許多優美的水邊場景。鄭大聖笑起來:“當時我們到了太湖邊,人馬都到了,演員也只定了這個檔期,可是居然兩個星期里,一個晴天也沒有。--戲總是要拍的,於是我們向當地人租了塊白薯地,鏟了白薯,建起落霞的小屋,用濾色鏡調理出天光水色,詩情畫意來。環境也逼迫著我們,做了許多嘗試。”

而對於王勃,影片的主人公,鄭大聖是這樣理解的:“王勃雖然是初唐四傑中的首位,但關於他的資料卻特別少。當時的詩人,其實地位類於倡優,是王公貴族門下的清客,寫些酬唱之作。倒象是現在PARTY里的才藝表演。王勃也是個職業文人,他的驕傲與痛苦,都在文字之上吧。”

對於與詩意相伴而來的非日常的風格,鄭大聖是如此解說的:“這個影片的風格,的確是濃郁,誇張,超日常視聽經驗的。與常態、現實的生存處境是不同的。詩意是我創作的初衷,我想到的是象京戲一樣的風格化的藝術。要用電影作出一篇駢四驪六的‘賦’來。使電影有賦一樣對仗、音韻、遣詞造句的形式感。一種飽滿、華麗的風格。”

影片評價

當電視電影在更大的意義上被當作拯救大電影市場的時候,有些人對電視電影的藝術性表示懷疑。以電影的本體為表現手段,又藉助與電視的播出方式,電視電影與傳統意義上的電影是不一樣的。近年來電視電影的長遠發展已經走出了一條自己的路。在首屆“百合獎”的評獎中,許多作品就呈現了豐富的內涵與藝術的魅力。

《王勃之死》雖然還有一些缺陷,但是其創作上所體現出來的種種創作靈感和生命力卻是值得一提的,而這些寶貴的東西也必將促使電視電影在今後的發展中越走越好。