基本介紹

中文名稱:玉米小斑病

英文名稱:Corn southern leaf blight

拉丁學名:Helminthosporium maydis Nisik & Miy

為害作物:玉米

為害症狀

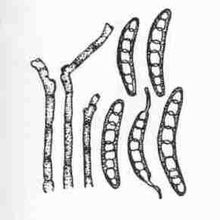

玉米小斑病病原菌分生孢子梗和分生孢子

玉米小斑病病原菌分生孢子梗和分生孢子常和大斑病同時出現或混合侵染,因主要發生在葉部,故統稱葉斑病。發生地區,以溫度較高、濕度較大的丘陵區為主。此病除危害葉片、苞葉和葉鞘外,對雌穗和莖稈的致病力也比大斑病強,可造成果穗腐爛和莖稈斷折。其發病時間,比大斑病稍早。發病初期,在葉片上出現半透明水漬狀褐色小斑點,後擴大為5-16*2-4毫米大小的橢圓形褐色病斑,邊緣赤褐色,輪廓清楚,上有二、三層同心輪紋。病斑進一步發展時,內部略褪色,後漸變為暗褐色。天氣潮濕時,病斑上生出暗黑色霉狀物(分生孢子盤)。葉片被害後,使葉綠組織常受損,影響光合機能,導致減產。

病理病原

玉米小斑病

玉米小斑病Bipolaris maydis (Nisikado et Miyake) Shoeml稱玉蜀黍平臍蠕孢,屬半知菌亞門真菌。異名有:Helminthosporium maydis Nisikadoet Miyake、Drechslera maydis(Nisikado et Miyake) Subram.& Jain。有性態物Cochliobolus heterostrophus (Drechsler)Drechsler稱異鏇孢腔菌,異名:Ophiobolus heterostrophus Drechsler。子囊座黑色,近球形,大小357—642×276—443(um),子囊頂端鈍圓,基部具短柄,大小124.6—183.3×22.9—28.5(um)。每個子囊內有4個或3個或2個子囊孢子。子囊孢子長線形,彼此在子囊里纏繞成螺鏇狀,有隔膜,大小146.6—327.3×6.3—8.8(um),萌發時1.子囊殼及分生孢子2.分生孢子梗及分生每個細胞均長出芽管。無性態的分生孢子梗散生在病葉孢子病斑兩面,從葉上氣孔或表皮細胞間隙伸出,2—3根束生或單生,欖褐色至褐色,伸直或呈膝狀曲折,基部細胞大,頂端略細色較淺,下部色深較粗,抱痕明顯,生在頂點或折點上,具隔膜3—18個,一般6—8個,大小80—156×5—10(um)。分生孢子從分生孢子梗的頂端或側方長出,長橢圓形,多彎向一方,褐色或深褐色,具隔膜1—15個,一般6—8個,大小14—129×5—17(um),臍點明顯。該菌在玉米上已發現O、T兩個生理小種。T小種對有T型細胞質的雄性不育系有專化型,O小種無這種專化性。

發病條件

主要以休眠菌絲體和分生孢子在病殘體上越冬,成為翌年發病初侵染源。分生孢子借風雨、氣流傳播,侵染玉米,在病株上產生分生孢子進行再侵染。發病適宜溫度26—29℃。產生孢子最適溫度23—25℃。孢子在24℃下,1小時即能萌發。遇充足水分或高溫條件,病情迅速擴展。玉米孕穗、抽穗期降水多、濕度高,容易造成小斑病的流行。低洼地、過於密植蔭蔽地;連作田發病較重。

發病特點

主要以菌絲體在病殘株上(病葉為主)越冬,分生孢子也可越冬,但存活率低。玉米小斑病的初侵染菌源主要是上年收穫後遺落在田間或玉米秸稈堆中的病殘株,其次是帶病種子,從外地引種時,有可能引入致病力強的小種而造成損失。玉米生長季節內,遇到適宜溫、濕度,越冬菌源產生分生孢子,傳播到玉米植株上,在葉面有水膜條件下萌發侵入寄主,遇到適宜發病的溫、濕度條件,經5/7天即可重新產生新的分生孢子進行再侵染,這樣經過多次反覆再侵染造成病害流行。在田間,最初在植株下部葉片發病,向周圍植株傳播擴散(水平擴展),病株率達一定數量後,向植株上部葉片擴展(垂直擴展)。自然條件下,還侵染高梁。

流行規律

小斑病菌,屬半知菌類,叢梗孢目,暗梗孢科,長蠕孢屬。現已知有兩個生理小種。"O"小種分布最廣,主要侵害葉片;"T"小種,對具有T型細胞質的玉米有專一的侵 害能力,可以侵入花絲、籽粒、穗軸等,使果穗變成灰黑色造成嚴重減產。 病菌以菌絲和分生孢子在病株殘體上越冬,第二年產生分生孢子,成為初次侵染源。分生孢子靠風力和雨水的飛濺傳播,在田間形成再次侵染。其發病輕重,和品種、氣候、菌源量、栽培條件等密切相關。一般,抗病力弱的品種,生長期中露日多、露期長、露溫高、田間悶熱潮濕以及地勢低洼、施肥不足等情況下,發病較重。四川省條件下,播期愈晚,發病癒重。

防治方法

(1)因地制宜選種抗病雜交種或品種 如掖單4號、掖單2號和3號、沈單7號、丹玉16號、農大60、農大3138、農單5號、華玉2號、冀單17號、成單9號和l0號、北大1236、中玉5號、津夏7號、冀單29號、冀單30號、冀單3l號、冀單33號、長早7號、西單2號、本玉11號、本玉12號、遼單22號、魯玉16號、鄂甜玉11號、鄂玉筍l號、滇玉19號、滇引玉米8號、陝玉911、西農11號等。(2)加強農業防治 清潔田園,深翻土地,控制菌源;摘除下部老葉、病葉,減少再侵染菌源;降低田間濕度;增施磷、鉀肥,加強田間管理,增強植株抗病力。(3)藥劑防治 發病初期噴灑75%百菌清可濕性粉劑800倍液或70%甲基硫菌靈可濕性粉劑600倍液、25%苯菌靈乳油800倍液、50%多菌靈可濕性粉劑600倍液,間隔7—10天一次,連防2—3次。