簡介

烏蕨

烏蕨中文名稱:烏蕨

英文名稱:Common Wedgelet Fern

學名:Sphenomeris chusana (L.) Copel.

Adiantum chusanum L. Odontosoria chinensis (L.) J. Sm. Stenoloma chusanum (L.) Ching

科名:陵齒蕨科(Lindsaeaceae)

屬名:烏蕨屬Sphenomeris )

植株高矮不一,矮的約30cm,高的可達1m。根狀莖短而橫走,密生赤褐色鑽狀鱗片。葉厚革質,無毛;葉柄有光澤,葉片披針形可矩圓披針形,四回羽狀細裂;末回裂片闊楔形,截頭或圓截頭,有不明顯的小牙齒或淺裂成2-3個小圓裂片;葉脈在小羽片上二叉。孢子囊群位於裂片頂部,頂生於小脈上,每裂片1-2枚;囊群蓋厚紙質,杯形或淺杯形,口部全緣或多少齧齒狀。廣布於長江以南各省區,北達陝西南部平利一帶。

烏蕨別名

烏韭、土川連、土川黃連、本川連、山雞爪、鳳尾連、鳳尾筆、硬枝水雞爪、水雞爪(台灣),土黃連(福建),野黃連(峨眉),雪仙草(江西),小雞尾草(浙江),大葉金花草(廣西),大金花草、蜢蚱參(雲南)、青蕨、小雞尾草、細葉狼箕、細葉鳳凰尾、石衣、石花、石馬騣、石發

形態特徵

烏蕨

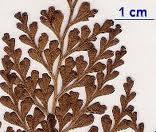

烏蕨植株高達65厘米。根狀莖短而橫走,粗壯,密被赤褐色的鑽狀鱗片。葉近生,葉柄長達25厘米,禾稈色至褐禾桿色,有光澤,直徑2毫米,圓,上面有溝,除基部外,通體光滑;葉片披針形,長20-40厘米,寬5-12厘米,先端漸尖,基部不變狹,四回羽狀;羽片15-20對,互生,密接,下部的相距4-5厘米,有短柄,斜展,卵狀披針形,長5-10厘米,寬2-5厘米,先端漸尖,基部楔形,下部三回羽狀;一回小羽片在一回羽狀的頂部下有10-15對,連線,有短柄,近菱形,長1.5-3厘米,先端鈍,基部不對稱,楔形,上先出,一回羽狀或基部二回羽狀;二回(或末回)小羽片小,倒披針形,先端截形,有齒牙,基部楔形,下延,其下部小羽片常再分裂成具有一、二條細脈的短而同形的裂片。葉脈上面不顯,下面明顯,在小裂片上為二又分枝。葉堅草質,乾後棕褐色,通體光滑。

孢子囊羣邊緣著生,每裂片上一枚或二枚,頂生1-2條細脈上;囊羣蓋灰棕色,革質,半杯形,寬,與葉緣等長,近全緣或多少囓蝕,宿存。

分布環境

烏蕨

烏蕨生態環境:生林下或灌叢中陰濕地,海拔200-1900米。

資源分布:產浙江南部、福建、台灣、安徽南部、江西、廣東、海南島、香港、廣西、湖南、湖北、四川、貴州及雲南。熱帶亞洲各地如日本、菲律賓、玻里尼西亞,向南至馬達加斯加等地也有。

藥用價值

【藥材基源】全草可入藥。

【藥用主治】

【僳僳藥】打俄很冷:全草治感冒發熱,肝炎,痢疾,腸炎,毒蛇咬傷,燙火傷等《怒江藥》。

【苗藥】多擔,會京初:全草用於白喉,咽喉痛,骨折,刀傷出血,燒燙傷《桂藥編》。黛答滾,烏蕨,小野雞層:全草治胃癌,腸癌,感冒發燒,咳嗽,扁桃體炎,腮腺炎,腸炎,痢疾,肝炎,食物中毒,農藥中毒;外治燒燙傷,皮膚濕疹。

【瑤藥】針不掘:功用同苗族《桂藥編》。

【畲藥】鳳尾蕨,鳳尾草,土黃連,尖奔仔:全草治菌痢,胃腸炎,尿道炎,吐血,便血,尿血《畲醫藥》。

【土家藥】閹雞尾(yan ji yi):全草治咳血,尿血,嘔血,擺白《土家藥》。線雞尾:全草用於肝炎,肺癆,痢疾,吐血,便血,跌打外傷出血,風熱感冒,扁桃腺炎,腮腺炎,食物中毒等症;外用治燙傷,外傷出血。

其他用途

景觀用途:烏蕨的葉常綠而多回分裂,形似羽扇,孢子囊群生於裂片頂端如瓶,奇麗可愛。宜植於林緣、牆腳或岩旁,亦可盆栽。

染料用途:可提取紅色染料。

養殖方法

烏蕨

烏蕨適宜土壤:盆栽烏蕨可用腐葉土摻入少量細沙作為培養土。

適宜光照度:室內培養最好放置光線明亮處;室外培養應遮蔭,避免烈日直曬。

澆水要領:生長季節經常保持盆土濕潤。夏秋高溫天氣應向頁面及植株周圍噴水,以提高環境濕度,但澆水也不可過多,盆土勿積水,以免導致落葉或爛根。

施肥要領:生長旺季,每1-2周施稀薄液肥一次,促進其枝葉旺盛生長;施肥以氮肥為主。冬季則應適當控制水分並停止施肥。

適宜溫濕度:烏蕨可耐5℃左右的低溫,冬季室溫最好控制在8℃以上。

病害防治:烏蕨不大容易發生病蟲害,偶有蚜蟲、紅蜘蛛危害,可噴灑肥皂水或氧化樂果防治。

繁殖:烏蕨生長期內可從底部根莖處萌生小植株,可採用分株繁殖,分株宜在3-4月份進行,也可採用孢子繁殖。

繁殖培育:用孢子繁殖。盆栽苗分株可在換盆時進行,洗淨根莖部,選間隙部位切。

烏蕨特性

烏蕨

烏蕨多年原生草本蕨類植物;根莖短匍匐狀,密生赤褐色鑽狀鱗片。葉披針形至卵圓形,叢生;葉子呈三到四回的羽狀分裂,最下羽片略短;葉柄長,禾稈色;革質,葉緣有小牙齒或細裂;裂片成楔形,葉脈二叉分支。孢子囊群頂生於末裂片至葉緣處,每一孢膜基部具1~3條脈,囊群蓋顏色灰棕色,呈半杯形,向外開裂。烏蕨之根莖狀如黃連,為民間治腸炎,痢疾,腹痛之著名藥材,故有土川連、本川連、鳳尾連之名,並偽充黃連使用(邱年永)。

套用價值

觀賞

葉柄細長下垂,葉面指狀二叉分枝,典雅可愛,為優良觀賞蕨類植物。

藥用

性味:全草及根莖:微苦、澀、寒。效用:全草:清熱利尿,止血生肌,消炎,解毒,收斂,清心火。治腸炎,痢疾,肝炎,感冒發熱,咳嗽,痔瘡,跌打損傷。

食用

全草可解熱、止痢、解毒,葉可代茶飲用,意可作為野外求生植物。

地理分布

原產地:亞洲熱帶地區之中國大陸南部、日本、喜馬拉雅山區、印度、菲律賓、東南亞、馬達加斯加。

烏蕨

烏蕨分布:適合生長的範圍廣,于海拔200~1,900 公尺間的山坡地、田邊、路旁、溪溝、林下等地均可生長;台灣全境山麓陰涼處或山地路旁皆有分布。

陵齒蕨科植物

| 陵齒蕨科為陸生植物,少有附生(有攀援的根狀莖)。本科有8屬,約有230種。分布全世界熱帶及亞熱帶各地。中國現有5屬,31種。 |