簡介

瀑布學說

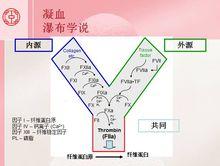

瀑布學說指血液中的凝血因子以無活性酶原形式存在,當某一凝血因子被激活後,可使許多凝血因子按一定的次序先後被激活,彼此之間有複雜的催化作用,又被稱為“瀑布樣學說”。凝血機制在被激活後成指數增長。雖然瀑布樣的凝血現象被廣泛肯定,但是具體的數學模型還沒有建立。這種學說也只是假說。

該學說由MacFarlane、Davies和Ratnoff所提倡,認為凝血是一系列凝血因子相繼被酶解激活的過程。前一因子激活後,再引起下一因子的激活,逐級放大,直到纖維蛋白形成,血液發生凝固。

理論

理論上,可將凝血過度分為三個階段:1、凝血酶原複合物形成;2、凝血酶原轉變成凝血酶;3、纖維蛋白原轉變成纖維蛋白。如圖所示:

凝血酶原複合物形成

↓

凝血酶原(Ⅱ)----------→凝血酶(Ⅱa)

↓

纖維蛋白酶原(Ⅰ)----------→纖維蛋白(Ⅰa)

根據凝血酶原複合物生成途徑的不同,將凝血過程分為內源性凝血途徑和外源性凝血途徑。