洗滌劑用表面活性劑

正文

合成洗滌劑的主要成分。化學結構上兼具親油(疏水)和親水(疏油)兩個部分的兩親分子,能吸附在兩相界面上,呈單分子排列使溶液的表面張力降低,這一性質稱為表(界)面活性,具有表面活性的物質叫做表(界)面活性劑。在用水洗滌衣物上的油污時,由於油、水不混溶,油污很難被洗去,當加入一些肥皂或合成洗滌劑時,改變了原來存在於油污、水、織物、空氣間的表(界)面張力,從而發生了一系列的如滲透、吸附、潤濕、分散、乳化、膠溶、起泡等作用,加上搓洗或洗衣機的攪拌,油污便很容易洗去。分類 通常按離子類型分類:在水中能電離而生成離子的叫離子表面活性劑;不能電離的叫非離子表面活性劑。在離子表面活性劑中,親油和親水基團都在陰離子上的叫陰離子表面活性劑;都在陽離子上的叫陽離子表面活性劑。視溶液酸鹼度不同而離解成陰離子或陽離子的則稱為兩性離子表面活性劑。

洗滌用品中所用的表面活性劑以陰離子型為最重要。其中直鏈烷基苯磺酸鹽(LAS)用量最大,其次為脂肪醇硫酸鹽、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鹽、烷基磺酸鹽等。肥皂是最古老的陰離子表面活性劑,迄今仍然是重要的洗滌用品。近年來,非離子型表面活性劑如脂肪醇聚氧乙烯醚等的用量有較大的增長。

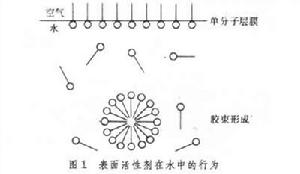

基本性質 表面活性劑的基本性質是由其分子結構決定的。分子結構中都具有親水的和疏水的兩種基團,溶解於水時,不論離解與否,兩種基團同時對水產生了相反的作用。親水基團受水的吸引而伸向水溶液,疏水基團則受水的排斥而向空氣,整齊地排列在溶液的表面而成為單分子層的薄膜和膠束(圖1 ),溶液的表面張力逐漸下降,達到某一最低濃度後便不再下降,這時的溶液濃度稱為臨界膠束濃度(CMC)。不同的表面活性劑有不同的臨界膠束濃度,且隨溫度而異。達到臨界膠束濃度後,溶液中的表面活性劑離子或分子便自行締合而成為球狀(有時也成為層狀或棒狀)的聚集體,即所謂膠束,以疏水基團朝內,親水基團向外,如表面活性劑是離子型的,則離解出來的離子(Na+和Cl-等)部分包圍在膠束之內,部分擴散在膠束外層。

洗滌劑用表面活性劑

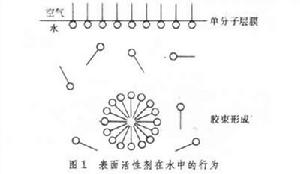

洗滌劑用表面活性劑表面活性劑在水溶液中除改變溶液的活性,即降低其表面張力外,與洗滌有關的各種性能,如滲透、吸附、潤濕、分散、乳化、膠溶、起泡等作用,在臨界膠束濃度附近都將發生明顯的變化。如比較典型的表面活性劑十二烷基硫酸鈉(C12H25OSO3Na ),測定十二烷基硫酸鈉上述各種性能在臨界膠束濃度附近的變化,發現除表面張力降至最低值而保持不變外,其他性能都發生比較明顯的變化(圖2)。

洗滌劑用表面活性劑

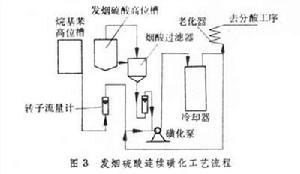

洗滌劑用表面活性劑生產工藝 表面活性劑中以直鏈烷基苯磺酸鹽占主導地位。在洗滌用品工業中,一般都以石油化學工業的產品直鏈烷基苯(LAB)作為原料,用發煙硫酸或SO3為磺化劑進行磺化而成為具有表面活性的LAS,再配製成洗滌劑。其反應式如下:

洗滌劑用表面活性劑

洗滌劑用表面活性劑罐組式磺化採用的反應器系多個(一般為3~5個)反應罐串聯而成,反應罐之間有一定的位差,以階梯式排列。反應按溢流置換的原理連續進行。罐組式反應器結構比較簡單,易操作。但物料停留時間長,產生副反應機會多,產品色澤較差。

膜式磺化是將烷基苯用分布器均勻分布於直立管壁的周圍,呈膜狀自管壁由上而下流動。噴入的SO3和烷基苯在膜上相遇而發生反應,至下端出口處反應基本完全。由於反應是在膜的表面進行的,而且是液體的烷基苯和氣體的SO3之間所發生的液-氣兩相反應,因而反應時間很短,僅幾秒鐘便告結束。產物能迅速離開反應區,所以副反應發生的機會很少。膜式磺化對於反應器的要求比較嚴格,對SO3的氣流速度、擴散距離、氣液分配的均勻程度、傳熱速度等對反應有重要影響的因素都要嚴格控制。反應器的設計和加工也因此要求比較嚴格。