簡介

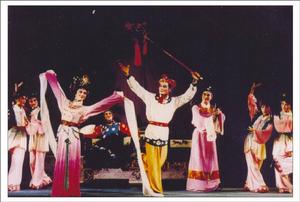

泉州梨園戲

泉州梨園戲泉州梨園戲是中國的珍稀劇種,保留著唐宋南戲特色。它植根於泉州,並隨著泉州人的足跡而流傳到台灣,以及東南亞等地。

概述

梨園戲是用泉州方音搬演戲文的古劇種。它以泉州古樂“南音”用作唱腔,故又稱“泉腔”或“下南腔”。由於方言的限制,只搬演在泉州府屬和漳州府屬各縣及廈門等地;粵東的潮、汕也有它的足跡;還曾跨海傳演於台灣省,南達東南亞華僑聚居地。

梨園戲之在泉州孕育形成,以至成熟發展,經歷了漫長的歲月。早在南宋慶元年間(1195-1200),閩南地區民間戲劇活動已具規模。朱熹的門生陳淳在慶元三年(1197)給他的友人漳州知州傅壅的信上,對戲優活動有詳細的描述:“某竊以此邦陋俗,當秋收之後,優入互湊諸鄉保作淫戲,號“乞冬”。群不逞少年,遂結集浮浪無賴數十輩,共相倡率,號曰‘戲頭’。逐家裒斂錢物,拳優入作淫戲,或弄傀儡。築棚於居民叢萃之地,四通八達之郊,以廣會觀者……。”漳、泉比鄰,語言、民俗大致相同,兩地經歷千百年來的文化藝術積澱,到了南宋時期,地方戲曲的形成遂成為水到渠成的必然趨勢。這種土生土長的民間小戲進入泉州,與當地傳統樂曲南音相結合,優雅的南音逐漸取代了粗糙、俚俗的民間小調,於是出現了一種新型的戲曲聲腔,謂之“泉腔”或“下南腔”。

就在"下南腔"形成前不久,約在南宋光宋朝(1190-1194)浙江溫州地方出現了溫州雜劇,其戲班南下入泉,對泉州下南聲腔在藝術上的成熟,無疑起了催化作用。溫州雜劇自北南傳泉州,泉入稱之為“上路”梨園戲班(宋時,省的行政區域稱路,上路指北面的省份),以別於土生土長的“下南腔”班社。“上路”梨園戲要紮根閩南,不能不向地方化衍進,嗣後藝員又不斷更新為泉人,而成為泉州梨園之一別支。

梨園戲“七子班”與南宋宗室及官宦富豪的梨園“家班”有著密切的關係,是“家班”流人民間後衍化的又一支梨園戲劇。為顯示其來頭之“高貴”比民間的下南班和“衝州撞府”的上路班有高過一頭的尊榮與氣派,它長期保留著乃祖(家班)的一些班規,如“正籠”用龍頭凰尾的扁擔挑著;外出演出要打開道鑼,和道台出巡一樣,都是打十三下,還要撐著一把三層涼傘,甚是威風而莊重。這種排場顯然是南宋的皇親國戚,濫施於家班的遺規。據老藝入許茂才說,其師傅在清末的七子班戲班,就仍然沿襲這些規制。

梨園戲三個流派,同供戲神“田都元師”(俗稱“相公爺”),同用“泉腔”南曲演唱。但又各立門戶,各有互不上演的“十八棚頭”劇目和嚴格的師承規範。

當明代的海鹽、餘姚、崑山、弋陽四大聲腔盛行之際,“泉腔”梨園戲已是閩南壯大的獨立聲腔。明·何喬遠《閩書》說:“(漳州)地近於泉,其心好交合,與泉人通,雖在徘優之戲必使操泉音,一韻不諧,若以為禁語。”漳屬各縣已納入“泉腔”範圍。此時,梨園戲三個流派,除內部繼續交流外,也各自向外吸收其它聲腔的藝術,出現了除“內棚頭”劇目外,又增加了不少“棚外”劇目。

清代,“泉腔”梨園戲還是獨步閩南。《同安縣誌·禮俗》載:“昔人演戲,在神廟,然不過上路、下南、七子班而已,光緒後(1875),始專雇江西班及石碼戲。”在泉州府城,鹹豐六年(1856),元妙觀還建置了“正音戲台一座”和“小梨園戲棚一座”(泉州元妙觀建置戲棚碑文),足見梨園在外來劇種進入之後,仍擁有它的觀眾。但梨園戲由於保守古制,規矩嚴謹,表演凝化,缺乏新意,以致日趨式微。抗日戰爭期間,由於僑鄉經濟破產,戲班紛紛解體,有的“下南”老戲改演幕表高甲戲有的小梨園“七子班”則改演歌仔戲,藝人星散,劇種瀕臨消亡。

解放後,在中國共產黨和人民政府的領導和關懷下,梨園戲三流派的藝人,得到集中學習,重新組建劇團,進入繁榮發展的新階段。

歷史

梨園戲發源於宋元時期的泉州,與浙江的南戲並稱為“搬演南宋戲文唱念聲腔”的“閩浙之音”,距今已有著 800 餘年的歷史,被譽為“古南戲活化石”,廣泛流播於泉州、漳州、廈門、廣東潮汕地區以及港澳台和東南亞各國閩南語系華僑居住地,保存了宋元南戲的諸多劇本文學、音樂唱腔和演出規制。

梨園戲分為小梨園(七子班)和大梨園的“上路”、“下南”三流派,各有其保留劇目“十八棚頭”,保存有《朱文》、《劉文龍》、《蔡伯嘴》、《王魁》等南戲劇目 25 種,腳本中類似於《張協狀元》中的“瓜”、“三合”、“淨扮婆”等舞台提示,梨園戲至今仍存在於舞合表演上,保留了原生態舞台藝術。

梨園戲表演有一整套嚴格規範的表演形式,其基本動作稱為“十八步科母”,各個行當均受其嚴格規範。音樂保留了南戲的鼓、蕭、弦伴奏為主的形式;唱腔源於晉唐古樂,一字多腔,用泉音演唱,屬曲牌體,至今沿用古曲牌名:如 【 摩河兜勒 】 、 【 霓裳羽衣曲 】 ;琵琶系南琶,橫彈,與唐制相仿;上弦乃晉代奚琴遺制;洞蕭即唐之尺八;打擊樂以南鼓(壓腳鼓)為主,打法獨特。

“棚”是梨園戲傳統的演出場地,演出前都要舉行“獻棚”儀式,供奉戲祖師田都元帥,之後才開始扮角,跳加官。棚上正後方只擺設長條椅,回異於一般戲曲舞台的一桌二椅;南宋雜劇《眼藥酸》的砌未“竹杯”,仍在梨園戲淨、醜兩個行當的表演中沿用。

梨園戲保存的文獻資料和活態資料,從中可窺探到南戲文化、閩南地域文化,以及本土民間藝術的精華。從歷史文化的意義上來說,梨園戲是一座無形的綜合藝術信息庫。

發源

梨園戲發源於宋元時期的泉州,與浙江的南戲並稱為“搬演南宋戲文唱念聲腔”的“閩浙之音”,距今已有著800餘年的歷史,被譽為“古南戲活化石”,廣泛流播於泉州、漳州、廈門、廣東潮汕地區以及港澳台和東南亞各國閩南語系華僑居住地,保存了宋元南戲的諸多劇本文學、音樂唱腔和演出規制。

分類

梨園戲分為小梨園(七子班)和大梨園的“上路”、“下南”三流派,各有其保留劇目“十八棚頭”,保存有《朱文》、《劉文龍》、《蔡伯嘴》、《王魁》等南戲劇目25種,腳本中類似於《張協狀元》中的“瓜”、“三合”、“淨扮婆”等舞台提示,梨園戲至今仍存在於舞台表演上,保留了原生態舞台藝術。

形式

梨園戲表演有一整套嚴格規範的表演形式,其基本動作稱為“十八步科母”,各個行當均受其嚴格規範。音樂保留了南戲的鼓、蕭、弦伴奏為主的形式;唱腔源於晉唐古樂,一字多腔,用泉音演唱,屬曲牌體,至今沿用古曲牌名:如[摩河兜勒]、[霓裳羽衣曲];琵琶系南琶,橫彈,與唐制相仿;上弦乃晉代奚琴遺制;洞蕭即唐之尺八;打擊樂以南鼓(壓腳鼓)為主,打法獨特。

儀式

“棚”是梨園戲傳統的演出場地,演出前都要舉行“獻棚”儀式,供奉戲祖師田都元帥,之後才開始扮角,跳加官。棚上正後方只擺設長條椅,回異於一般戲曲舞台的一桌二椅;南宋雜劇《眼藥酸》的砌未“竹杯”,仍在梨園戲淨、醜兩個行當的表演中沿用。

意義

梨園戲保存的文獻資料和活態資料,從中可窺探到南戲文化、閩南地域文化,以及本土戲曲藝術的精華。從歷史文化的意義上來說,梨園戲是一座無形的綜合藝術信息庫。

相關信息

中國戲曲藝術有800年以上的歷史,由南宋戲文、金元雜劇、明清傳奇、近代北方小戲直到現代新戲曲,不斷繁衍,創造了在世界戲劇中自成體系的舞台藝術,對世界戲劇寶庫作出了寶貴的貢獻。

泉州梨園戲以其獨特的生命力,從中國戲劇萌芽開始,在閩南這塊土地上,不斷延續其生命力,保留了大量中國古典戲劇表現形式,貫穿整箇中國戲劇發展史。八百年來,梨園戲在泉州這片土地上生生不息。

我們以普通戲迷的身份,藉助現代網路這一畝三分地,交流梨園戲演出訊息、梨園戲知識和看戲感想,藉以推廣梨園戲。

我們的最高目標是:復興梨園戲!!!