基本情況

江壽男,字一清,別署三真草堂。現任中國書法家協會青少年書法工作委員會委員,中國金融書協副主席,海南省書法家協會副主席兼評審委員會主任、行草書專業委員會主任,海南省書畫院副院長。

2003年由中國文聯出版社出版個人專集《江壽男書法作品集》(中國二十世紀實力派書法家系列叢書,全國發行),與人合編《海南省中青年十人書法作品展作品集》,2006年由海南省書協編印《江壽男行草書法》,2007年中國文聯出版社出版發行《江壽男書法藝術》,2010年由中國文藝出版社出版發行《江壽男墨跡》,2008年由中國文藝出版社出版發行詩歌專集《夜行集》。

2007年在海南省書畫院舉辦“江壽男書法作品展”(中國書協國際交流委員會、海南省書協、海南銀監局主辦)。2007、2010年在廣州舉辦書法個展。多幅作品被送往新加坡、日本等國參加國際文化交流並被國內多家博物館、書畫院、紀念館,碑林收藏,書法、刻字作品編入十多種作品集。

《書法》、《中國書畫》、《東方書畫人物》、《書法導報》、《書法報》、《天涯書藝》等多家刊物和報紙介紹其本人的藝術經歷、書作、文章及詩歌。個人傳略編入多部辭書,被中國書協評為“中國書法家進萬家”活動先進個人。

書協活動情況

1、參與組織和策劃海南省第五、六、七、八屆書法篆刻展、首屆熱帶季風展、海南省青年書法家提名展、省第二、第三、第四屆刻字藝術作品展及各種專項展。

2、歷任海南省屆展及各種專項展評審;任海南省第六、第七屆《書法篆刻展作品集》編委;策劃並出版《海南省第二屆刻字作品集》、《海南省中青年十人書法作品展作品集》、《海南省青年書法家提名展》等二十餘種編委(作者之一)。

部分書法、刻字作品參加國內重大活動情況:

——1996年書法作品參加書協主辦的“全國第七屆中青年書法篆刻展”;

——1999年書法作品參加中國書協主辦的“第六屆培訓中心研究成果全國書法作品展”,獲優秀獎;

——1999年刻字作品參加中國書協主辦的第二、三、四屆全國刻字藝術作品展和第三、四屆國際刻字藝術作品展;

——1998年、2005年書法作品兩次參加全國名家作品邀請展;

——1994至2000年間書法作品參加海南省第3、4、5屆書法篆刻展並獲獎;

——2002年書法作品參加中國書協主辦的“全國首屆‘杏花村汾酒集團杯’書法電視大獎賽”;

——2003年書法作品參加“海南省中青年十人書法作品展”;

——2003年書法作品參加海南省書畫院院藏作品“雙年”展;

——2000至2008年間參加第六、七、八中國國際書法雙年展;

——2006年書法作品參加“第二屆中國書法蘭亭獎”;

——2008年書法作品進入第29屆奧運會場館書法精品展;

——2009年書法作品參加“第三屆中國書法蘭亭獎”;

——2007、2009年書法作品參加中國書協書法人才系統工程——千人千作展、五百人展;

——2011年書法作品獲第十屆全國書法篆刻展優秀作品獎;

——2011年書法作品獲中國書協會員優秀作品獎。

書藝簡評

內修心性 真氣彌滿

江壽男書藝簡評

中國書法家協會副主席吳東民

江壽男是近幾年來頗受業內關注的中年書法家。他的書法作品多次參加全國性重大書展活動並獲獎,成績斐然。

江壽男書法很抒情,尤其他所擅長的行草書,讓人一看就知道他是一位很有藝術天賦的聰明人。書家一般可分為功力型和表現型,功力型書家比較注重技術法則與形式規範,對線條與字結構有較強的恆控力;表現型書家不拘泥於成法,注重內在性情的抒發,其領悟能力和想像能力要強於功力型書家,江壽男兩者兼備,而顯然偏於後者。他敏而善思,勤奮好學,涉獵廣泛,尤其對書法的創作始終保持著旺盛的精神。江壽男對線條和字結構的塑造有著自己獨特的語言,飛動而不失沉穩。他五體皆能,並已形成自己如一風貌。以他對書法性情與形質的理解,使他的創作始終保持在潛意識下進行。如陶宏景《與梁武帝論書啟》中所言“手隨心會,筆與手會”,抒情的意味非常濃郁,能將內心的東西表現出來,這點很重要。

江壽男的書法瀰漫著書卷之氣。通常而言,表現型書家往往對新的形式意味賦予足夠的關懷,能在傳統的基礎上偶有吸取現代的技法原則與形式要素。總體而言,江壽男所堅守的仍然是“二王”路數,又兼容並蓄地化解當代書法流行的某些內容。“二王”書法屬典型的文人書法,將技法品位內化於個人修養中,筆墨之間透露出古雅敦厚的精神氣息,而當代書風形態誇張變形,情感滌盪出之,江壽男自信地把二者粘連在一起,因而他的書法提按使轉變化豐富,不拘一格。有些作品肆意揮灑,自然天成;有些作品古樸內斂,妙意橫生。江壽男書法既注重大感覺,又兼顧細微之處的熟捻與精到,線上質與形質之間牽連出搖曳跌宕的豪邁氣勢,營造一種酣暢淋漓的情緒氛圍,古代藝術理論所謂“真氣彌滿”,大致如此。亦契合他的“三真草堂”所追求的真情、真物、真氣,情譴於物,物化於心,氣動於情之意境。

江壽男認為,一個人的心性如何,實是在關乎作品優劣的始作俑者。正如孫過庭所說的“情性”與“形質’’的思想內涵。它講求書家對書理乃至天地萬物之頓悟,抒發書家由此發自內心的精神軌跡,是書家一次次生命的具體體驗及生存方式的現實轉換。因而他十分注重在極佳的創作心境、靈感狀態下去獲取神妙之作,在精神上追求“禪’’的意境,不倚俗俚,不追逐名利,不計得失,而是人淡如菊,淨化心靈。在更大的空間裡舒展自己的想像,隨性而安,隨感而發。如若禪宗,世界萬物無非是我心的幻化,我心即佛心。江壽男是在用心寫字、做人,故其書法能達到較高的境界,很容易引起共鳴。

江壽男在追求文人書法技法品位的同時亦非常注重字外功夫的錘鍊,內修心性,外師造化。他大量的業餘時間除堅持書法創作外,還用在讀書寫作上。江壽男的文章或敘事或敘物或評論,均能娓娓道來,邏輯性較強。他的詩作,特別是散文體詩,意境深遠,耐人尋味,頗能觸動心懷。他內心對萬千世界的豐富感觸,書法不能表達的,通過語言文字的形式來表達。這樣,不但提升了他自身的學養,還滋潤了他的書法品質,可謂互為輝映,相得益彰。

江壽男目 前擔任中國書協青少年書法工作委員會委員、中國金融書協副主席、海南省書協副主席,海南省書畫院副院長。對江壽男來說,前面是一條寬闊明亮的大道。願他在藝術上精益求精,戒驕戒躁,好好把握。

創作感言

書法蘊含的所謂筆墨語言要充分體現書家的美學思想乃至價值取向,這是展示書家作品能否獨占一格的基本要求。我認為,書法之精妙在於神合“自然”,將自家的精神氣質融匯到自然萬物中,去吸納甘露去尋找歸宿,而不能斤斤圈鎖於技巧,甚至不能過分強調規矩方圓,此目的是為了更能解放自己。尤其在行草書創作中,人的這種精神狀態尤為重要。閒散懷抱,讓身心自由空靈,方能心手兩暢,遂可漸入佳境。故此我主張“書肇於自然”,主張“造意無法”,視“達其性情,形其哀樂”為上乘。把遵循古法轉到主觀抒情的能動上來,應該是一名成功書家進行書法創作不可或缺的感悟與自覺。

書法心得

一則:草書乃縱情揮灑

草書縱情奔飛之性情物象;宜先閒散懷抱、疏理於心,此謂意在筆先而字居筆後也。使轉開合當獨具神氣,自然方能通達其變,盡得千般風流。故形多無定,體勢不可常固。縱然一寓於書,亦獲驚人之喜,一如秋冬荷葉,概無青綠,卻獨存殘破率真之感,快慰也!

二則:狂而不肆 奇而不詭

——王鐸其人其書

江壽男

明代帝王對書法的重視程度雖不及李煜、趙佶,然明之初,社會穩定,帝權如日,統治者的書法觀對社會書學的影響自然能起到綱舉目張之特殊功效。明初書論受元代復古運動的影響,大都顯示出對趙孟 獨尊之流弊。到了明代中後期,啟蒙主義思想崛起,書家對藝術的追求產生了質的飛躍,出現了對帖學的理性反叛。就在“一時帖學籠罩”的書學頹勢下,形成以徐渭為代表的反潮流書風。反帖學流派別出心裁地對“醜書”的技法和理論進行審視和提煉,將書法創作情感滾動、放大,在破壞規矩中去確立“醜”之美感。“不論書法而論書神,誠八法之散聖、書林之俠客”(袁宏道〈徐文長傳〉)的徐渭疾呼“筆態入淨媚,天下無書矣”。後期出現的傅山、劉熙載、金農、鄭板橋等,不管從書寫技巧還是理論主張皆認同徐的書學美學價值,甚至可以說他們的書法藝術觀與徐一脈相承。

其間,值得一提的是董其昌。董是帖學道統的堅定維護者,他的見解對晚明大肆詆厲北宋書風起了一定的抑制與中和作用,“淡意”的倡導對時局具有審美轉換的指導意義。當然,董本人雖然對書學的道德大廈時有過激的高論,但總的來說,由於自身的書法表現張力始終未能走出“媚”之桎梏,膽氣偏狹,眼高手低,終究未能實現其希望的“脫去右軍老子習氣”。因而至清帝國時,把他與趙(孟 )一起捆綁批判。

一

王鐸,字覺新,號痴庵、嵩樵、石樵、雲岩漫士、凝山道人、雪山道人、雷塘漁隱、蘭台外史等,河南孟津人,世稱王孟津,書論者也有直呼覺新的。明天啟辛酉(一六二一年)鄉舉,壬戍(一六二二年)進士,連科及第,考授翰林院庶士。王鐸的出生年月稍後於董其昌,書法與董齊名。一六四五年五月清兵逼迫江寧,王鐸與禮部尚書錢謙益在南京一同降清。王於一六四六年(順治三年)任明史副總裁,一六四九年(順治六年)正月為禮部左侍郎。王鐸因官侍兩朝,為世人所不齒。其書畫之地位及影響在一片“無氣節、無名節、無骨氣”的情緒化唾罵當中屈俯塵土,一時歸於沉寂。

也難怪,在傳統的人品決定書品的儒家書學思想鉗制下,世人不願意也根本不可能接受這種喪失民族氣節,背叛國家之事實。儘管後人評介有失公允,甚至殘酷,然而,王鐸畢竟只是歷史悲劇中的一個悲劇人物,而其書法藝術歸根結底是我國民族文化遺產中一朵極為受人矚目的奇葩,時至四百年後的今日,勃然興起的“王鐸書法熱”,很能說明王鐸書法之不朽。

二

如前所述,明代存在著兩種美學思想相互衝突、相互否定的鬥爭。一種是極力維護元代正統書學思想的正統派,他們“規矩從心,中和為的”,體現了當時士大夫把玩藝術且從屬帝王好惡的心態,以豐坊、項穆等人為代表。項穆對書法要求“不激不厲”,帶有唯心主義的“中和論”。他對北宋“尚意”書風的詆毀和訓斥莫名其妙。項穆在其《書法雅言》中有一段話:“蘇、米之跡,世爭臨摹,予獨哂為效顰者,豈妄言無謂哉?!蘇之點畫雄勁,米之氣勢超動,是其長也。蘇之濃聳棱側,米之猛放驕淫,是其短也,皆緣天資雖勝,學歷乃疏,手不從心,籍此掩醜,璧夫優伶在場,歌喉不接,假彼鑼鼓,亂茲音聲耳。然蔡撫重,趙專乎研媚,魯直雖知執筆,而伸腳掛手,體格掃地矣。蘇軾獨宗顏、李,米芾復兼褚、張,蘇似肥艷美婢,始作夫人,舉止邪陋而大足,當令掩口,米若風流公子,染患癰疣,弛馬試劍而叫笑,旁若無人······”

這哪是在評論書道!若不是出自名重明代中期的項穆之口,極易讓人誤為市井潑婦當眾撒野罵街的真實場記。我們從中可以窺視書學保守派的盲目、尖刻與無奈。除此外,同一時期的還有各類護“趙”的追隨者。有認定“學書之法,非口傳心授,不得其精”者;有稱趙孟 的藝術成就能“與晉人比肩”者;更有甚者,認為學書之所以需要臨古,在於“去本色”。另一種流派是明中期之後,具有明顯浪漫主義色彩和時代烙印的反帖學美學思想,他們主張“博取眾長,始自成家”,以祝允明、徐渭、黃道周等一批書學學者為代表的反帖學者,竭力主張“解纜放船,順風張棹”。在反帖學的影響和衝擊下,趙孟 的地位被徹底摧毀,“尊王崇晉”的書學觀點也受到無端抨擊。

歷史總是呈“遞進式”向前推進的,一種書法美學思想的確立,離不開當時的社會體制和人文文化價值取向這個大背景,我們可以理解這兩派美學思想的各自主張。同樣道理,我們也很能理解項穆的“霸氣”和董其昌的“學古是為離古”的基本書學思想以及徐渭的全面反叛。至此,我們關心和進一步探討的問題是:在保守和激進尖銳對立,文人思想空前自由,行為放縱,復古與創新同在,壓抑和自由並存的大環境之下,身臨其境、耳濡目睹,被後世(準確地說被近、現代人)大加推崇的的王鐸究竟想些什麼,做些什麼,他最終選擇了一條怎樣的書法路子,這是拙文思索的問題。

三

眾所周知,黃道周、倪元路、張瑞圖與王鐸大致同一個時期。前三人倡導和展示的書風便是反帖學思潮在創作領域逐步走向深化的具體表現。他們身上,更多的凸現出盡力掙脫“法”的精神束縛,盡力將自己定位於“反帖學”的反叛舞台上,高舉張揚個性,抨擊“奴書”的戰牌,力創個性化書風。

黃道周的書法飛舞佻盪,筆劃使轉富具節律;倪元路蓄放自如,字呈上密下疏,用筆潑辣滯拙,渾然成趣;也與董其昌齊名的張瑞圖,則善於把握字的結體與章法的靈動,尖鋒出筆,圭角分明,像萬年之枯藤,鴻蒙如若天籟。三人均奪晚明書壇浪漫主義新風。尤其是書畫作品巨幅懸掛現象的出現,使得作品和作者自身皆能盡情地伸展、舒放,無法阻遏的快慰和暢達直衝九霄。這種恣意的感受和滿足令本已騷動的心理更加肆無忌憚,更加滋烈和飈狂,達到一種“心外無物”的精神境界。雖然黃、倪、張較之前人徐渭和後人傅山,書體上已大有內斂之勢,然仍屬於“醜”的美學思想範疇。

王鐸對他們三位書壇巨子的敬仰之心是顯而易見。因為,王本人就主張書法乃真實表達書家精神內涵的藝術,奉情感的自由呈露和揮灑為至理。書家在進行書法創作時有意和無意地對自我情愫的坦然滲透是藝術門類的特有現象。劉熙載在《藝概》中說道:“揚子以書為心畫,故書以者,心畫也”;西漢楊雄也說:“書,心畫也”,唐以後,始以書法甄別情性和人品。從這點來加以考察,有理由斷定王鐸是前三者(尤其是張瑞圖)或者是更前的先人的崇仰者(不是膜拜)。然而,僅是崇仰,王鐸就不是王鐸了,事情的發展並不像我們所揣測的那樣。書法之成“法”,內涵極其豐富,對古人書法藝術的繼承與發揚,須講求法則。囫圇吞棗、照葫蘆畫瓢不可,毫無滯礙、外拓無度同樣亦不可,稍有不慎便深墜俗中,染上不良之習氣,王鐸深知此理。正如他所言:“書不宗晉,終入野道”,又曰:“予從事此道數十年,皆本古人,不敢妄為”、“學書不參通古碑書法,終不古,為俗筆也”云云。因而,他平生把大部分的時間花在《宋拓淳化閣》研讀上,一絲不苟,幾近廢寢忘食的無我境界。對先人(如二王、米芾)書法的臨摹是王的必修課,此良好嗜好貫其平生。另一方面,王鐸卻以少有之的膽識,用超乎尋常的激情讚美“怪力亂神”。所追求書法之意態正如他在書論中談及的:“怪,則幽險猙獰,面如貝皮,眉如紫棱,口中吐火,身上纏蛇,力如金剛,聲如彪虎,長刀大劍,劈山超海,飛沙走石,天旋地轉······”。

王鐸固執地認為,就黃、倪、張的書法形態和見地,根本無法印證和體現他對書學的理性感知。進一步說,無法體現書法藝術的豐富內涵。王主張書從碑入視古人書法為堂奧,卻時有狂放之言論;主張“怪力亂神”,卻有“不敢妄為”之憂慮。王在這場論戰中心情極其矛盾。然而,王鐸還是憑藉超人的書法修養,理性地作出適合自身發展的選擇。深思熟慮之後,王鐸決定獨闢蹊徑,走自己的路數。儘管思考和探索的過程是極其艱苦而孤獨的,但他為找到提升書法水準的支撐點而興奮不已。此後,他便用畢生的精力投入到他所選擇的道路上去,厚積薄發,終創輝煌。王鐸之洞察力獨特、敏銳,無人能及,幾百年後愈來愈被後人推崇,就證明他書法藝術特質的永駐與不朽。事實證明,王鐸在書學方面的成就遠比同時期的眾書家大,書法功力也更深厚。

這裡還要說的是,王在確立書風的整個過程中無意暴露出他人格的雙重性,正是這種雙重的局限性格所帶來的游移、彷徨,致使他在大是大非面前總是瞻前顧後,甚至患得患失;致使他既不像某些書家那樣完全的“尊古”“泥古”,落入俗套。也不像反帖學之流亂頭粗服、肆意塗抹、獰厲擴張。顯然,他又與“中和”有著本質區別。在王看來,從帖學的內部入手已經無法改變帖學的矛盾,必須從帖學外部尋找新質對帖學加以改造。因而,他特有的書體創立和逐漸穩固,就是實踐其書學觀點的過程,即便如此他仍舊無法改變帖學的深層矛盾,但他畢竟做出了努力。

四

如果王鐸當時不是降清,不是繼續當官做老爺,而是尋找一塊僻靜之地,潛心研習書畫,不問時事,當個隱士、寓公(降清時,王已屆五十有四),樂得個悠哉游哉。如何?若然,鑒於王鐸對書法的傑出貢獻及對後世的影響和震動,我國的近、現代書法史注定要改寫!因而,王的降清之舉一直是世人的切膚之痛。我們現今已經無法從直觀上透視王鐸降清的真實原因和降清後詳盡心緒,只能進行合理的主觀推斷。如前所說,王鐸具有雙重的人格,決定自己前途命運的關頭旗幟不鮮明,個性張力明顯不足。他曾說我沒有什麼奢望,唯一希望的就是日後在編纂的史書上,有幾行關乎我的生平介紹就可以了(大意)。真是喜乎!悲乎!動輒如此在乎旁人所為之人,竟然在年過半百之時無法逾越心中的塊壘,做出讓後世無法寬宥的舉動。委實讓人費解!。

我們是否還可以換一個角度這樣想,王鐸所處年代正是明末逐漸衰敗時期。各地農民義軍奮力崛起,如火如荼,勢如破竹。此時,清軍則雄居關外,傲睨關內,對明,真可謂狼煙四起內憂外患。崇禎皇帝為征剿內外之敵,不斷增加賦稅,使民眾怨聲載道,再加上地方官吏的層層盤剝,更是民不聊生,明之大廈將傾矣。此時,清皇帝皇太極為了奪取江山,已然做好了政治、經濟、思想、文化等各方面的準備,各項事業生機勃發,方興未艾,與明末皇帝的昏庸以及明晚期政治上的腐敗和經濟上的衰落蕭條成了鮮明的對比。睿智和多慮的王鐸洞若觀火,自然明白這個道理。清廷受降王鐸等一批明代臣子是深得人心的。清入關後,至少在文化藝術方面基本保持了原有的態勢,尊重“漢人”的文化遺產和所取得的成果,這種對文化的尊重和承傳,既順應了“天道”,也令大部分官侍兩朝的漢人老臣們感激涕零(王鐸降清後所從事的工作就是負責明史的研究)。由此看來,王的投誠決非叛國(明既亡,何來國哉!),而是明智之舉,是“棄暗投明”!是勇士!不應該受到譴責和抨擊,而應予以大加褒揚和嘉獎的。

可為何後人對王鐸頗多微詞,以至殃及數百年?深層的原因恐怕還得從王鐸的雙重人格談起。王鐸尊重和實踐了自己的選擇,但同時從別人的神色中推斷此舉已然唐突,自己由此陷入深深的自責當中不可自拔,王鐸嗜書法如命,以至於他不懂政治,無法正確估計降清所帶來的負作用。這種複雜的心態一直伴隨其投誠後的人生最後七年。矛盾、自慚、鬱悶、煩躁、潦倒,不堪忍受,終於積勞成疾。從他給他弟弟王 的信中可見端倪:“其留以告天下後世,後世讀而憐其志者,只數卷詩文耳”,話語之沮喪溢於言表。正是這種肆意誇大的自虐情緒影響,迫使王始終無法解放自己;始終不敢為自己已確立領軍地位的書壇揮臂振呼;始終不敢以鮮明個性的書藝在書壇上叱吒、弄潮。侍清期間深居簡出,帶傷苟活,“躲進小樓成一統”,黯然地度過餘生。

王鐸在他人生最後的七年裡,潛心致力於書法的研究和創作,帶著激憤、徘徊和彷徨的複雜心緒登上書法的巔峰。他的草書代表作大多完成於五十三——五十八歲這個年齡段,正是王降清後的日子。這一時期的作品主要有《贈公度鄭詞丈詩冊》、《草書杜甫詩》、《草書詩卷》等。

五

嗚呼!斯人既去,其行猶可追。王鐸雖不是完美之人,但其以“大巧”面世的宗師風範,日月可昭。

在王鐸諸書體中,最有成就的,也最讓世人頌揚的莫過於草書。其草體狂而不肆,奇而不詭,集遒強、澀勁、渾雄、偉岸等力量之美,筆法寓內斂與跌宕、收聚於寬泛為一體,如筆走龍蛇,直抒胸臆,深得草書三味。草書是一種心靈顫動。是在豐富的大腦神經系統指揮下快速的、有無意識間的、自由的、放浪形骸的撼動。它通過腦、眼、手、心、意與紙、筆、墨乃至周圍環境等高度融合為一整體之力,瞬時間爆發出來、噴涌開來,洋洋灑灑、一瀉千里於尺牘之間。《非草書》說草書之難“難在連綿流物,難在快速多變,難在意多於法,難在一時興會、淋漓盡致的宣洩”。之所以公認草書是書法諸體中藝術性最強的書種,是書法的“巔峰”,不外乎因為:1、草書最能表達書法主體即人的心境,是張揚個性,自由地創造精神世界的最佳圖式;2、最能衝擊觀者之視野,引起共鳴;3、最能直接表現墨色、線條的變化和筆力;4、最能體現中國漢字的精神實質和美感。王鐸的草書之所以“有登上絕頂之意”,是因為他對古人的書法精神具有創造性的文化闡釋。換句話說,他確實是站在巨人的肩膀上的巨人,也是有別於其他同時期的眾草書家合理之詮釋。

後人評介王鐸草書的特徵,大抵有幾個方面的描述:1、“連綿草”說。認為它構成了其草書創作的主旋律;2、“分解秩序”與“突破空間”說。具體為:一是以倚側之勢以求動盪感,二是以奇異的聯結以求新奇感,三是以用形斷意連以求突兀感;3、“珠子落盤”說。把王與倪元路等人的草書相比較時發現,倪等人一味地壓縮字與字間的距離,通過章法的張弛表現作品的氣勢。而王鐸則強化單字的造勢,並以行軸線的彎折曲直充分展現章法的動盪感。

讓我們來讀一讀王鐸的一段文字:“予書獨宗羲獻,予書何足重,但從事此道數十年,皆本古人,不敢妄為。故書古帖,瞠乎自惕。不知者,則謂為高閒、張旭、懷素之野道。吾不服!吾不服!吾不服!”王鐸的書法變革確實是在小心翼翼的情態下完成的。正如一切事物的萌動和起勢必需遵循其內在的發展規律一樣,王鐸有自己獨特的書法語言。儘管反帖學以“醜”為至美,但是一味的強調“醜”,一味的追隨“放”,則極易脫軌而進入“魔道”。王鐸的“變”終歸是師承先人基礎上變的。王鐸善於運用矛盾的手法,有機地激活利用諸多因素營造相互衝突的藝術氛圍,善於把握線條、墨色、結體等剎時最佳時機,在各自分工合作的過程中達到高度的和諧與統一。故王的草書順勢而造,逐毫而應,無雕琢氣,以嶄新之特質獨立於亂流之中。

王鐸的草書創作具體起始於何時,目 前已無從考證。某些書家認為是四十歲以後,並以《芳堅館題跋》中的一句話求證。筆者不敢苟同。最 近,由上海書畫出版社第一次印刷出版的《明王鐸草書冊》一書,是海外華裔私人藏品,第一次面世。為王鐸回鄉奔其舅父陳具茨之喪事時所書。時間是明天啟四年(一六二四年),時年王鐸僅三十二歲。觀其書,造字蒼勁老辣,如“興”、“滄”、“必”、“動”、“樹”、“娛”、“滕”、“耶”等字,與王鐸五十三歲後的草書巔峰時的作品無二致,活脫脫是其草書成熟期的翻版。當然此冊通篇章法仍顯稚嫩之氣。由此可以肯定,王鐸的草書創作的時間還可往前追溯。

聊以自慰的是,當前,王鐸書法越來越引起國內外社會各界的關注。九三年,由中國書法家協會等單位在其家鄉孟津主辦的“王鐸書法國際研討會”及王鐸的書法墨跡展覽,又一次把這股熱浪推向高潮。在孟津,已經成立了“王鐸書畫研究院”和“王鐸書法館”,收藏王鐸書法精品數百件,畫稿數十件,詩稿數百篇,還有其他文稿數十件。為海內外書畫名家和書畫愛好者對王鐸書畫的研究和學習提供了陣地。筆者相信,不久的將來,明代這一場影響深遠的書學論戰,包括王鐸的書法美學思想,隨著對王鐸書學研究的不斷深入,現代書壇將會迎來全新的精神風貌。

參考書目:

1、《書法美學思想史》陳方既,雷志雄著。

2、《中國書法批評史》姜壽田執行主編。

三則:小議心性與禪機

書法創作走到一定的高度會出現這么個情形,就是在運筆、結體、創變等諸多問題上,難於再實現大的飛躍,這裡暫稱創作狀態“發展平台期”。是否能逾越過去,對進一步提高書寫水平甚至對學書者的書法生命極關重要,走過去則無限光明,反之只有陷入絕境,一如逆水行舟不進則退。凡不能成大器者,無不感受到這一時期所帶來的沉悶與灰暗。世人所公認的“不可以目取,只可以心悟”的書法藝術,確確實實給人一種虛無而奇異的感性機巧,天成機率頗多。再加上領會書法要義的能力,會因人的修養、功力、才能等知會能三種因素的不同而產生根本性的區別,這種區別間接地表露在情性中,直接流瀉在筆端上。所以,該問題很受時下學書人關注。有些人煞費苦心卻總離不開前人之桎梏,擺脫不了“書奴”之形跡,始終在書法之外核徘徊;有些人卻日有所得,直搗書法契妙之理,達到“天人合一”之境界,猶如神助。這是為何?到底什麼在起作用?

書法創作乃書家心性之所為,心性如何,就他本人而言,實是在關乎其作品優劣的一大始作俑者。正如孫過庭所說的“情性”與“形質”內涵。每一位學書者都能意識到,自己十分厭惡書法的俗氣與平庸,希冀在繼承的基礎上有一個驚人的深入與超越。這種潛意識的領悟也正是一改自我面目之契機。關鍵問題是要善於駕馭自我,善於準確地捕捉稍縱即逝的創作心態。

對於書法創作的困惑與恍惚絕不僅是我們這一代人所遭遇到的,古人亦然。古代書家及書論者歷來也多次講到學書之難,難就難在對書理的語言與文字化表白上。認為書法之妙理在於“只可意會,不可言傳”。譬如草書,它像其他一般規律一樣,似乎有章可循,似乎又無章可依,書寫者有說不清道不明的感覺:這些規律從何而來?折騰半天,才明白它並沒有清晰的沿引脈絡,歸根結底,實際上是箇中堂奧無法用語言承傳的問題。於是著書立說,於是眾說紛紜,把書理說得玄之又玄有之,把前人說得一無是處有之。其實,書法創作強調“心悟”,古代書家發現書法與禪理的關係,默許“無常之心,無我之法”在書法創作中的交融現象,通過書家在反覆的實踐中去頓悟,去另闢蹊徑,獨占一格;通過書家對自己“心性”的深層把握,去解決用語言或文字無法詮釋的問題,去拓寬或者說劈開影響書藝縱深發展的瓶頸。許多有成就的書家十分講究在極佳的創作心境、靈感狀態下去獲取神妙,他們在精神上追求“禪”的意境,不倚俗俚,不追逐名利,不計較得失,而是清心寡意,淨化心靈。在更大的空間裡舒展自己的想像,自由並毫無顧忌地“隨性而安”,隨感而發。如若禪宗,世界萬物無非是我心的幻化,我心即佛心,何等灑脫,又何等之狂傲!這種自我虔誠,無視世俗物慾且又完全個性化的思想動態,確給書法創作開闢了極為廣闊的生存空間。這樣的情形下,個體書家的靈與肉很生動地在瞬息之間轉化為具有分量的藝術作品,並創造出富有個性的獨立的書法語言,即人們常說的風格。

將禪宗思想引入書法藝術確有很大的價值,也影響頗深。因為書法創作所提倡的心性、意境與佛法及其相似,為歷代書家推崇。尤其在唐代晚期,隨著佛教的興起,一些書家擺脫了法度的束縛,書法變成了頓悟禪機最易令人接受和樂於接受的方式。當然,我們現 在不能肆意主張這種自然表露方式的暗示,否則,對學書無益。

詩詞賞析

蘭 頌

一種幽貞的本色

注定要在寂寞的山谷

在潺潺流水處在斷崖邊

在遙無人跡的遠空 以及

在一抹血紅的天幕下

萬般情愫聚集於輕靈的花魂

於是便在長滿荊棘的亂崗

閃耀出別樣的綠別樣的白

別樣的瀟灑與風流

於是便順理成章 滌淨

多情的風塵啊 還有你和我

她閱盡萬物榮枯擁有憂煩

而不求聞達的簡潔趟過四季 她

只是讓王者的揮灑更為自如和悠然

思想馳騁其間

翰墨飄搖 駕馭蒼古

歷經漸黃的歲月透出純粹

這種芳香終究帶來一生的無悔

或者她不再是山不再是水 不再是

橫斜交錯的疏瓣和具體影景

或者 這本就是

已經被厚重編織和物化的精神

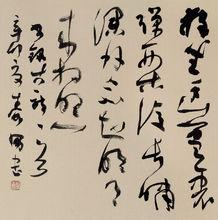

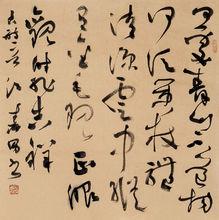

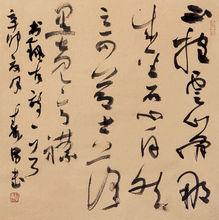

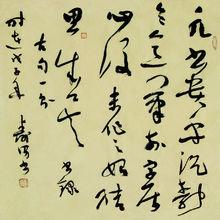

部分書法作品欣賞

江壽男作品:

江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男 江壽男

江壽男