基本信息

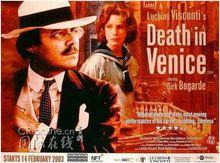

中文名 魂斷威尼斯

外文名 Morte a Venezia

其它譯名 威尼斯之死 / Death in Venice

製片地區 義大利 / 法國

導演 Luchino Visconti

編劇 Luchino Visconti等

主演 Dirk Bogarde,Bjorn Andresen,Mark Burns,Nora Ricci

片長 131 Mins

上映時間 1971-03-01

imdb編碼 tt0067445

語言 義大利語 / 英語 / 波蘭語 /法語

IMDB評分 7.5/10 (1351 votes)

演職員

職員表

•▪製作人:盧奇諾·維斯康蒂/Luchino Visconti;Robert Gordon Edwards;Mario Gallo

•▪導演:盧奇諾·維斯康蒂/Luchino Visconti

•▪副導演(助理):Albino Cocco;Paolo Pietrangeli

•▪編劇:托馬斯·曼/Thomas Mann;盧奇諾·維斯康蒂/Luchino Visconti;Nicola Badalucco

演員表

| 角色 | 演員 |

| Gustav von Aschenbach | 德克·博加德 |

| Tadzio | 伯恩·安德森 |

| Frau von Aschenbach | 馬里莎·貝倫森 |

| Hotel manager | Romolo Valli |

| Governess | Nora Ricci |

| Esmeralda | Carole André |

| Tadzio's mother | 肖瓦娜·曼加諾 |

| Travel Agent | Leslie French |

| Barber | Franco Fabrizi |

| Vagrant | Antonio Appicella |

| Jaschu, | Sergio Garfagnoli |

| Hotel clerk | Ciro Cristofoletti |

| Scapegrace | Luigi Battaglia |

| English tourist | Dominique Darel |

影片簡介

電影《魂斷威尼斯》

電影《魂斷威尼斯》維斯康蒂是義大利新寫實主義時期的著名導演,改編這部小說的過程中,他更動了小說中阿荀巴赫的作家身份,轉換為作曲家的角色,而電影敘事的起點也從奧森巴赫抵達了威尼斯開始。故事背景發生在第一次世界大戰之前 幾年,德國作曲家奧森巴赫(Dirk Bogarde德克·博加德飾),帶著喪女之痛來到了威尼斯(影射古典作曲家馬勒),希望得到休養生息的心情。到了威尼斯後,奧森巴赫與美少年塔奇奧( 伯恩·安德森飾)邂逅,少年塔奇奧宛如希臘雕像般的容顏令奧森巴赫渾然忘我地沉醉在激動的熱情中(以柏拉圖思想為原型的延伸)。但之後威尼斯被霍亂所籠罩,因為官方刻意將訊息封閉,奧森巴赫雖逐漸地發現了這個驚人的危機,卻為了多看塔奇奧一眼,一直尾隨著塔奇奧的足跡,甚至不顧自身安危,不想離開被瘟疫所籠罩的威尼斯,最終身心交瘁,一般歇斯底里的無奈,油盡燈枯。

在維斯康蒂的電影之中,一貫地以黑白影像來呈現貧窮、落後,以及較為低層粗糙的人類情感;而反觀彩色影像,是富有、優雅,與複雜矛盾的思想感情的表達媒介。此外,維斯康蒂晚期的影片,將人類是故事流動瞬間的暫影的思想,以及電影定義為移動的影像等觀念加入其中,使得他晚期的彩色影片中,人物本身幾乎呈現著木偶的形體,只是電影布景的一部份,而影像表現出更為靜止,冗長的鏡頭、攝影機緩緩自各種角度追蹤、“伸縮”鏡頭的推進推出,電影人物的非動作特質,如同他們正擺著姿勢供人拍照片一般,劇中影像像一張張的彩色明信片一般,一動不動地坐著,讓觀眾眼睛整體收入靜態影像,而創造出對“美”的作品。

威斯康堤改編自德國作家湯瑪斯曼的小說「魂斷威尼斯」。搬上銀幕後造成轟動,光是各家

影評文章就可印成好幾本書了。

內容描寫一位藝術家因為沉醉於追求青春與美,而不幸喪失性命。電影大師盧西亞諾.維斯康堤將人對事物的種種看法以高明的藝術技巧,徹底的表現出來。在1911年,有位德國作曲家阿巴森斯哈到威尼斯來休養,起初他對這裡的一些景像極為看不順眼,後來在旅館裡遇到一位美少年塔基歐時,使他原本萎靡的精神為之一振。此後在他的心中一直都對塔基歐留有深刻的印象。由於威尼斯的灰暗氣氛使阿森巴斯哈感到難以忍受,於是決定離開這個地方,但由於行李無法及時運送而不得不再停留一段時間。這時,北非所流行的霍亂傳到威尼斯,阿森巴斯哈不幸染上,高燒不退,神智昏迷,還經常夢見塔基歐和他的母親為了躲避這場災難而準備離開。一天,當阿森巴斯哈神智不清,坐在沙灘上的椅子上時,恍忽中看見塔基歐穿著泳衣要游到遠方去,他起身攔著他卻因為體力不支而摔倒在沙灘上,氣絕身亡。

花絮

本片改編自1929年 諾貝爾文學獎得主,二十世紀德國最偉大的文學家之一托瑪斯·曼(THOMAS MANN)的同名小說《魂斷威尼斯》,這是一部在作曲家馬勒去世之後,托瑪斯·曼以他為原型創作的一部同性戀小說, 馬勒到底是不是同性戀,誰也說不清,但托馬斯·曼在聽了第五交響曲後,激動地發現了其中的同性戀傾向,感到“自己黑暗的激情突然明亮了”。

《魂斷威尼斯》其實是托馬斯·曼的自傳,在他死後公布的日記中,人們才終於發現了那看似甜蜜的家庭生活背後的真正秘密,他的愛情對象原來從來就不是他的妻子,而是一位年輕的提琴手、畫家保羅·恩伯格。六十年後,曾公開自己雙性戀身份的維斯康蒂在風燭殘年將 《魂斷威尼斯》搬上了銀幕。大概只有這部作品才能表達他初見美少年伯格時的傾慕之情。那一年,他五十八歲,伯格二十四歲。之後的十年中,伯格成為他電影中的主角,亦是他生活的伴侶。

《魂斷威尼斯》中美少年塔齊奧的扮演者是從三千名少年中精選而出,憂鬱而纖弱,簡直是至美的化身,從他身上我們可以想見伯格在維斯康蒂心目中的地位。這一次,古斯塔夫從托馬斯·曼的代言,變成了維斯康蒂的代言。在托馬斯·曼的筆下,古斯塔夫死得疲倦,而在維斯康蒂的鏡頭中,美少年在海灘上嬉戲,而古斯塔夫遠遠地望著他,在霍亂的折磨中伸出手去想要抓住那瞬間的美景,卻咽了氣。背景音樂是馬勒 《第五交響曲》 ,據說後來很多同志愛人選擇去威尼斯殉情,必要聽這首交響曲。經過小說、電影的多重文本的演繹,馬勒本人是不是同性戀已經越來越不重要,重要的是,他的音樂為同志藝術家帶來了無窮無盡的靈感,而其最權威的演繹者亦都是同志,比如伯恩斯坦,比如米特羅普洛斯,比如MTT。也許,只有有了同志間細膩、惆悵、不同尋常的感情經歷,才能體會馬勒那神經質的奇妙藝術,他對美、愛與死的迷惘之情……

簡評

與其說這是一部關於愛的電影,不如說這是一部藝術家關於生命主題的電影,作曲家馬勒──作家托馬斯·曼──導演維斯康蒂──作曲家古斯塔夫,這一系列與這部電影有關的藝術家,他們同為藝術家的身份,同為同性戀(或是雙性戀)的性別角色, 他們象是上帝塑造的雌雄同體者,既有男性身上的焦躁與暴虐,又有女性身上的嬌弱與陰柔,於是我們在感知他們對青春與美的敏感的同時,更能感覺到對生命與時光流逝面前的脆弱與恐懼……

對於影片本身,特別值得一提的是導演維斯康蒂高超的講故事方式,故事只有兩個主人公,而在兩個主人公之間幾乎沒有語言,甚至沒有發生任何實質性的接觸與衝突,但故事卻講的扣人心弦,探究其技巧,你會發現導演在片中暗藏了兩條非常具有敘事意義的懸念線索:第一、兩個主人公之間的情感糾葛到底將如何發展,源自於作家曲家內心的愛情的渴望究竟是否能夠從精神層面走向現實;第二,就是作曲家對於威尼斯霍亂病情的質疑與調查。這兩條線索不但使觀眾充滿好奇與充滿興趣地隨著導演的鏡頭進入故事本身,更讓霍亂籠罩下的威尼斯不但成為故事的情節推進線索更有機地成為故事的背景與主人公的情緒波動的外動力,更在影片的影像風格上立下汗馬功勞,消毒、火燒地水城、潮熱躁動的天氣,不但加劇了作曲家的焦躁和沮喪、感官與精神的最後搏鬥,更讓他對生命流逝的痛惜之感極致到蒼白無力與奄奄一息。那個如希臘神話中的美少年一般的男孩塔齊奧拯救了古斯塔夫的生命感,也將他送上掙扎的極限,塔齊奧在故事中看似曖昧甚至挑逗的展現過程,觀眾們會慢慢發現原來所有的愛情根本不是發生於現實,一切僅僅發生於古斯塔夫的內心,是古斯塔夫意想中自編自導自演的愛情故事而已,塔齊奧是一個在古斯塔夫目光中跑動的完美形體,他是愛與美的具體化身,是古斯塔夫燃盡生命的導火線,其實完全是古斯塔夫生命中迴光返照的瞬間的而已,如同賣火柴的小女孩子眼前的那壁爐里那一爐暖暖的火,這一切僅僅是古斯塔夫悲劇生命樂章的華彩的最後幾個小節。

特別值得一提的是導演設計的兩個主人公的第一次見面的時候,鏡頭在主、客觀之間轉換,在古斯塔夫與維斯康蒂之間自如嫻熟的頻繁轉換,讓 古斯塔夫的精神性力量,--頹敗的力量,不斷地自言自語讓人進入了一個純粹的內心世界,而忘記影像裏海灘、遊客、餐廳、禮儀等等可見的存在。同時維斯康蒂對這個物的存在依然使用他偏愛的大幅度橫搖鏡頭,從事物之上、從人們面前一一經過,他總是要把一個完整的世界留下來,並從這個現實的物的世界抵達另一端。同時影片中對於情感的實質沒有任何語言的表現,只是充滿了馬勒的音樂,音樂成為影片中的另一個角色,另一個敘說者,導演把與這部影片有關的馬勒以這種方式帶入進來,主觀音樂的鋪陳,影片中客觀音樂的表現,塔齊奧看鋼琴表演,自己彈鋼琴,小樂隊的表演等等,都使得影片中的愛與美、生命的鮮活與垂老的無力的演繹增添了無盡的力量……

《魂斷威尼斯》是德國作家托馬斯-曼的經典之作。該作品以馬勒為原型,描述了中年作曲家阿欽巴赫在威尼斯愛上了美少年塔奇奧,最後因瘟疫暴發而慘死。

《威尼斯之死》(Der Tod in Venedig)是很一部很難看的小說,難看到沒辦法看電子版。這部小說情節很簡單:一位聲名煊赫的中年作家,因為過渡工作而陷入創作危機,於是他前往威尼斯旅行休養,在那裡遇到一個美麗的波蘭男孩。作家遇見他,觀察他,尾隨他,但同時避免和他的任何接觸。隨後,瘟疫開始在威尼斯蔓延,而作家卻不忍離去,凝視著在蔚藍的海灘上徜徉的男孩,死在海灘邊的躺椅上。

這部小說很安靜,安靜到整部小說里只有一個人,只有中年作家阿申巴赫一個人的愛、欲和死亡。

愛你就像愛生命,阿申巴赫就是這么愛著波蘭男孩塔其奧的。在旅館的餐廳里甫一相遇,阿申巴赫便立刻為他神魂顛倒,從此不得解脫。他變態狂般的觀察他、讚美他、跟蹤他、對他熱情讚美,曲意逢迎。同時卻又像個懷春少女般躲開他,只在遠處小心翼翼的相思,如痴如醉的愛慕。他甚至甘願冒著身敗名裂的危險,對這段同性之愛、戀童之愛不加收斂。愛情來了,夏天來了,瘟疫也來了,遊客們紛紛逃離這座死亡之城,可是他留下了,留在大海身邊,留在塔其奧身邊,同時也留在死亡身邊。

小說的前半部分,阿申巴赫對塔其奧的愛,初並沒有性的成分。“這是愛神的頭顱,有帕羅斯島大理石淡黃色的光華。他的眉毛細密而端莊,一頭鬈髮濃密而柔順地一直長到鬢角和耳際”,這個古希臘神話般的美少年!他闊氣、纖細、驕縱,他輕巧、灑脫、傲慢,他輕蔑、易怒,卻又楚楚可憐。阿申巴赫目眩神迷,卻拚命克制自己,用那種他賴以生存的、通過長期訓練得來的作家的理智,來解釋這個美麗的男孩:我是作家,作家愛美,而他就是美本身!就算阿申巴赫藉助托馬斯曼特寫鏡頭式的語言,仔仔細細的欣賞遍了塔其奧的全身:他的金髮、下巴、手腕、腋毛、肋骨,汗毛、膝踝,甚至還有足趾球!(筆觸如此甜膩,生理不適頓起),阿申巴赫仍舊自欺欺人,堅信自己的愛是如“慈父般的”“藝術家的”,而塔其奧對於他來說,只不過是“精神美的化身”。

他繼續徜徉在威尼斯污穢的河道間,拚命呼吸著塔其奧遺留下的味道。他重拾筆墨,完成一篇溫柔細膩、情意綿綿的散文,其間閃動著“愛神的光輝”。然而短暫的創作歡愉,並不能組織他感到精疲力盡並心懷罪惡。這之後的時光,他張皇、嫉妒、痛苦、乾涸,他自說自話的感到,在塔其奧和自己之間,正存在著某種不為外人所知的默契與親昵。然而不管是幻是真,或者幾分幻、幾分真,這種隱秘的親昵感和曖昧感,就已經讓他失去了清白,一個冷靜自持的中年男人的最後清白。閘門大開,洪水滔天而來。他成癮似的尾隨著塔其奧,只要能看著他,他就心花怒放、欣喜若狂,偶然跟丟了就立刻氣急敗壞,突然間又在一條沒法迴避的羊腸小道上相遇,他又情怯到魂飛魄散,或者乾脆跑到酒店裡塔其奧的房門前如痴如醉、瘋瘋癲癲的傻站著,完全忘記了尊嚴和體面。而他到理髮店去,像個娘們兒似的梳洗化妝,更是不堪到極點。接著,他做了一個夢,在那個狂歡的夢裡,人們口吐白沫,手舞足蹈,像是一個原始粗野的獻神儀式,男男女女猥褻著、挑逗著、呻吟著、濫交著,骯髒、腥臭又嗜血,他感到又淒婉又頹靡又恐懼。這個荒誕淫穢的夢當然飽含著性意味。阿申巴赫掙扎著醒過來,到了這一步,關於藝術家、精神美的那一套託詞,連他自己也不能說服了,他感到心神恍惚,好像被魔鬼玩弄於鼓掌之上卻又無法掙脫,他徹底被肉體的欲望俘虜了。

但阿申巴赫終歸是要死在這靡麗的威尼斯的。《威尼斯之死》,書名就已經揭曉了結局,所有的懸念,不過是這死亡何時到來、怎樣到來和為什麼到來。愛和死從來就是孿生,深陷愛欲時的沉醉、迷狂、戰慄和恐懼,大約只有死可以比擬。死亡,是整部小說巨大而幽暗的背景,愛情不過台前的低吟淺唱,待到曲終人散、人去樓空之際,死亡就顯得愈發深沉而永恆。從這個意義上來看,整部小說就是一個死亡陷阱,一場無法逃脫的宿命。

死亡的宿命開始於一個偶然的相遇。春日的午後,他外出散步,偶然到來的雨,使他取道北部墓園(注意這個地點),在這裡他偶然遇見了一個形容怪異的異鄉人,因為此人的異域裝扮,讓他突然有想要去旅行的念頭。於是他打點行裝,一路逶迤去了浮華綺麗的威尼斯,並死在那裡。如果細心閱讀就會發現,阿申巴赫這一路遇到的所有人,各個都光怪陸離。詭異莫測。按順序挑出幾個重要的人物:北部墓園的陌生人、山羊鬍子的人、船上那個塗脂抹粉的老頭兒、貢多拉划船人、唱歌者以及塔其奧。

托馬斯曼花費了大量筆墨來描寫這些人的形貌特點,在這裡,可以做一個對比:

北部墓園的陌生人:他中等身材,瘦稜稜的,沒有鬍子,鼻子塌得十分顯眼。他是那種紅髮型的人,皮膚呈奶油色,長著雀斑。他顯然不是巴伐利亞人,因為他頭上戴著卜頂邊緣寬闊而平直的草帽,至少從外表看去是一個遠方來客,帶幾分異國情調。不過他肩上卻緊扣著一隻本地常用的帆布背包,穿的是一件纏腰帶的淡黃色絨線衫一類的緊身上衣,左臂前部挾著一件灰色雨衣,手臂托著腰部,右手則握著一條端部包有鐵皮的手杖,手杖斜撐著地面,下身緊靠著手杖的彎柄,兩腿交叉。他仰起了頭,因而從鬆散的運動衫里露出的瘦削脖子上赫然呈現出一個喉結;他用沒有光澤的、紅睫毛的眼睛凝望著遠方,中間兩條直而明顯的皺紋與他那個塌鼻子襯托著,顯得相當古怪。也許是他站著的位置較高,使阿申巴赫對他有這么一個印象:他有一種盛氣凌人的、勇悍的甚至是目空一切的神態,這可能是因為他被夕陽的光輝照得眼睛發花,顯出一些怪相,或者面部有些畸形的地方;他的嘴唇太短而向後翹起,從牙肉那裡露出一排又長又白的牙齒。

山羊鬍子的人:在小艙的桌子後面,坐著一個嘴角叼著菸頭、帽子一直歪戴到腦後並且長著山羊鬍子的人,他的臉相有幾分象舊時的馬戲團老闆。他胡亂地寫了一通,拿起一隻匣子把藍色的沙子撒在紙上,然後把沙子放到泥罐里去,用焦黃的、瘦骨鱗峋的手指把紙折好,重新寫起來。“到威尼斯去旅行,這個地方揀得好!”他一面寫,一面喋喋不休地說。“啊!威尼斯!多美的城市!對有教養的人來說,這個城市有一種不可抗拒的吸引力,因為它過去有一段光榮的歷史,現在還是很有魔力!”他行動敏捷,空話連篇,有些招搖撞騙的味兒,好象他擔心那位旅客威尼斯之行的決心還會動搖似的。

船上那個塗脂抹粉的老頭兒:他的眼圈和嘴角都布滿了皺紋。他面頰上的那層淡紅色不過是胭脂;周圍鑲有彩色花邊的巴拿馬草帽下面棕色的頭髮,其實卻是假髮;脖子萎縮,青筋畢露,一根根翹起的鬍子和下巴下面的小絡鬍鬚,都是染過色的;他笑時露出的一口黃牙,只不過是一副起碼的假貨;兩隻食指上戴著印章戒指,一雙手完全象老年人一樣。

貢多拉划船人:這時對方站在他後面稍稍高出的甲板上,鉛灰色的天空下面赫然聳現著他的身影。這個人的容貌不惹人喜歡,甚至有些兇相,穿的是一件藍色水手式服裝,扣著一條黃色佩帶,戴的是一頂不象樣的草帽,草帽不很規矩地歪戴在頭上,帽辮已開始鬆散。從他的面相和塌鼻子下一抹淡黃色捲曲的鬍鬚看來,他一點也不象義大利人。儘管他的體格不大魁梧,因而不能指望他的搖船本領特別高強,但他使勁地劃著名,每打一次槳都施展出全身力氣。有時由於用力過度,他的嘴角翹向後面,露出一排雪白的牙齒。他皺起淡紅色的眉毛,用堅決的、幾乎是粗魯的語調兩眼朝天地衝著乘客說:“您到海濱浴場去。”

歌唱者:這人身材瘦削,面容憔悴,一頂破舊的氈帽在後頸上搭拉著,帽沿下面露出亂蓬蓬的紅髮。他站在沙礫地上跟同伴們離得遠遠的,一副大模大樣的姿態;他撥動著琴弦,向露台上送出一支詼諧而逗人的曲調,由於鼓足了力氣,額上青筋畢露。他不象是威尼斯人,倒有幾分象那不勒斯的丑角,身上兼有男妓和伶人的味兒,下流粗鄙,大膽狂妄,但卻頗有風趣。他唱的歌詞十分無聊,但通過他臉上的種種表情和身體各部分的擺動,擠眉弄眼,惺惺作態,舌尖在嘴角上滴溜溜的滾轉,似乎吐出了某種含糊不清的意義,聽起來隱隱有些刺耳。他穿的是一套城市裡流行的服裝,從運動衫鬆開的領口裡露出了瘦稜稜的脖子,脖子上赫然呈現一個大大的喉結。他面色蒼白,塌鼻子,從他沒有鬍子的臉上很難判斷出他的年齡。他臉上布滿了皺紋,醜相畢露,這是沉澗於酒色的痕跡;在兩道紅茸茸的眉毛中間,直挺挺地刻著兩條紋路,有一股盛氣凌人、睥睨一切的神態。

塔其奧:他體弱多病吧?因為在一頭金色濃密鬈髮的襯托下,他臉上的膚色白得象雕琢成的象牙一般。不過他也注意到,塔齊奧的牙齒長得並不好,有些參差不齊,白裡帶青,缺乏健康的琺瑯質,顯示出貧血患者牙齒上常見的那種脆而透明的特色。“他體弱多病,”阿申巴赫想,“他也許活不到老。”

除了對塔其奧的描寫,從近處看,每一段都在描述一個不同的對象,但是離遠了看,卻覺得這些人長得實在很像,比如體形都是瘦削,都有紅頭髮、鬍子或者眉毛,都有一個塌鼻子,面相都非常粗野,不討人喜歡,都是牙齒裸露或者喉結突出,都戴帽子,而且他們通通都不是本地人。托馬斯曼好歹也拿過諾貝爾文學獎,把人都寫成一個樣子,必定藏有深意。這個深意,沒有一點歐洲文化底子,一時半會兒還看不大出來。歐洲悠久的死亡文化塑造了一系列死神形象。古希臘神話中的盜賊與引領之神,是赫爾墨斯。作為黃泉引路人,每個瀕死之人,都須由他引向深沉的死之王國。一隻公元前5世紀出土的一個花瓶保存了他的最初形象:著山羊鬍子、身穿異鄉人的服裝,帶一頂寬闊平直的帽子,拿著手杖,是一副漫遊者的形象。古羅馬時期的死神,是個美貌的少年,他皮膚蒼白,金髮柔軟,背生雙翼,站立時雙腳交叉。中世紀的死神形象家喻戶曉,當然是一副骷髏,它形削骨立,鼻子塌成一個坑,由於沒有嘴唇而牙齒盡露,脖子萎縮,喉結巨大,這個骷髏形象也總是與紅色的血或者火相聯繫。這些死神們和阿申巴赫沿路遇到的眾人何其相似!

拋開外在形象不談,這些形象的所在、所說和所作,也都詭譎不可解,並引起了阿申巴赫的或微妙或強烈的心理反應。某個初春的下午,當阿申巴赫正置身十字架、神位牌、紀念碑之間,思考著“彼等均已進入天府”“願永恆之光普照亡靈”這些墓志銘的深邃意味時,那個形似希臘死神赫爾莫斯的陌生人,一副漫遊人打扮出現在北部墓園,他一言不發,只”直楞楞地回瞪他一眼,目光惡狠狠地富有敵意,有一種迫使他的眼鋒縮回的威力”,只是這一眼,就使阿申巴赫心思混亂糟糟的,突發奇想的想要去漫遊,像年輕人那樣。終於,他打點行囊,滿懷欣喜的踏上這條死亡之路。

他先是去了一個小島,無聊沉悶使他趕往碼頭,迫不及待的想要離開,隨便去哪都行。而這時碼頭上只停靠著一直船,它的目的地是威尼斯。駝背船員將阿申巴赫引到山羊鬍子男人那裡,這個手指焦黃、瘦骨嶙峋的男人高聲喧譁著,“好象他擔心那位旅客威尼斯之行的決心還會動搖似的”,他如此殷勤:“能夠侍候您,我感到不勝榮幸!……再來一位!”他接下去馬上揚起胳膊喊著,象有一大批旅客魚貫地等在門口,雖然,實際上再也沒有什麼人要辦手續。這隻通往威尼斯的船,這個山羊鬍子的男人,似乎都只是專門為了阿申巴赫而來。

至於船上那位塗脂抹粉假扮年輕人的老人,更是怪異之極。且不說他這套打扮,單是想到為了討好波蘭男孩,阿申巴赫最終也去塗脂抹粉,就讓人懷疑那是否僅僅是個離奇的巧合。更別說抵達威尼斯之時,這個老人喝得爛醉卻向阿申巴赫來告別:他嘴裡淌著口水,眨巴著眼睛,舔著嘴角,下巴上染過色的鬍子在衰老的嘴唇旁邊一根根直豎起來。“請代向我們問好,”他嘟噥著,兩個手指尖頭一直放到嘴邊,“請代向我們為那個親愛的美人兒問好,為那個……最最……可愛的、最最……漂亮的小親親問好……!”初聽此言,當然覺得毫無意義,可是這個“親愛的美人”“小親親”到底是誰,看完兩萬字,就覺出深意了。

貢多拉划船人是最顯性的死神形象。在古希臘神話中,卡隆是擺渡亡靈到冥王普路托地界的神。《神曲》有一張專門描寫冥河船夫卡隆與亡靈擺渡。阿申巴赫到達威尼斯,遇到的第一個人就是這個船夫。這個船夫並沒有按照阿申巴赫的的意思駛向汽船碼頭,而是自說自話,粗魯而固執說:“您到海濱浴場去”。海濱浴場上有什麼呢?當然有大海,海灘上愜意的人群,以及美麗的波蘭男孩塔其奧。這一段擺渡,靡麗而又兇險。初春的威尼斯卻又了夏日的炎熱,暖風吹來,清爽宜人,從遊船上的喧囂到這安靜的海面,威尼斯顯得異乎尋常的美,但是與這美相伴的,確實漆黑的貢多拉和沉默的划船人。托馬斯曼這樣描寫貢多拉:這是一種從吟詠民謠的時代起就一直傳下來的稀有交通工具,船身漆成一種特殊的黑色,世界上只有棺木才能同它相比——這就使人聯想起在船槳劃破水面濺濺作聲的深夜裡,有人會悄悄地乾著冒險勾當;它甚至還使人想到死亡,想到靈樞,想到陰慘慘的葬禮和默默無言的最後送別。而划船人擁有一副死神的面貌,而且說話神秘莫測,比如阿申巴赫詢問船錢時,他的眼睛越過他的頭頂瞪著前方,生硬的回答:反正您會付的。船夫將阿申巴赫擺渡到海濱浴場去,去遇見美麗男孩塔其奧,就像擺渡一個瀕死的亡靈去往冥界,將他交給另一個美麗的死神,也是他的至愛和宿命——塔其奧。而阿申巴赫則對此一無所知,他能想到最兇險的,不過是這個船夫想要敲詐他的錢,而不會想到,他想要的其實更多。

唱歌者這個形象出現時,阿申巴赫已經深陷愛欲不能自拔。但阿申巴赫卻第一次從廉價的天下太平里、從這溫良諂媚的歌者身上,結結實實地觸摸到了死亡的形狀——這個歌者身上瀰漫著石炭酸的味道,這是藥水的味道,瘟疫的味道,死亡的味道。阿申巴赫第一次,第一次和這個死神幻想進行了關於死亡的談話。他想發現這個城市的秘密,關於瘟疫的秘密,但是這個死亡之身,卻油腔滑調的玩推手,告訴阿申巴赫這個注定死去的人,一切太平。花園餐廳里歌聲徜徉,人們歡聲笑語,小丑們滑稽的唱著最流行的淫詞艷曲,這個城市已經被死神所詛咒,而這個秘密只有阿申巴赫一人知曉,而他卻同時和這個城市分享著另一個秘密,一個違反宗教、倫理和道德的關於愛情的秘密。兩個都必須死去,這個城市和這個人。但是為什麼呢?為了悖倫?貪婪?縱慾?或是一切都只是巧合?故事的高潮在小說的最後一頁。阿申巴赫死去了,也許是感染了瘟疫。這個死亡並不意外,從小說第一頁開始,讀者就做好準備,面對這個最終的、無法逃離、無法擺脫、必然的死亡。

從小說整體結構上來看,每一個人都是必須的。他們像是眾多死神的化身,每時每刻,在每一個關節處,或鼓勵、或帶領、或規勸、或逗引,以確保阿申巴赫始終不偏離死亡這個根本主題。從這個意義上說,這部小說的真正的主角從來就沒有出場,阿申巴赫只不過被一種更為神秘而巨大的力量所驅遣,奔向他的愛和欲望,奔向他最終的墮落和滅亡。

上映時間

香港1973年1月25日

英國1971年3月1日

義大利 1971年3月5日

法國 1971年5月

法國 1971年6月4日

美國1971年6月17日

瑞典1971年8月11日

芬蘭1971年9月10日

日本1971年10月23日

匈牙利1972年7月6日

東德 1974年4月12日

捷克2002年1月18日

英國2003年2月14日

法國 2003年10月8日

![死於威尼斯[維斯康蒂執導電影] 死於威尼斯[維斯康蒂執導電影]](/img/c/aa1/nBnauM3X4QjM3kTN5kzNygzM1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL5czL3YzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)