人物簡介

梁獻(1710年-1788年),字聞山、文山,號松齋,又號斷研齋主人;祖居亳州十九里鎮,後居住在亳州城裡夏侯巷街(現夏侯國小西跨院),死後埋葬在十九里集南一里半杜莊村後。(祖父梁爾祿,文人;父親梁接孟,候選經歷;兄梁峰,字屏山、號六松,性孝友,善文章、工書法;業師陳師古,字聖緒,乾隆九年甲子科舉人。梁獻長子俊業,早卒;次子偉業,嘉慶六年辛酉拔貢,官浙江於潛縣知縣;門生有姚蓮府、蕭景雲、王魯庵、許春林等)清乾隆二十七年(1762年)敕授文林郎壬午科舉人,由鹹安宮教習轉任湖北巴東縣知縣、壽州(今安徽省壽縣)循理書院院長(山長)。其在書法上的成就遠大於政治,他與乾隆年間五位(張照、王澍、劉墉、王文治、梁同書)重要書家齊名,為清代著名書法家之一。

歷史記載

作品

作為梁氏後裔,為發掘、研究亳州歷史人物並緬懷他,1999年8月特偕同劉濤君、陳之文君專程赴壽縣等地予以考查、了解。經考查發現,梁獻一生手跡、書碑較多,著作亦豐。

有據可查的碑有六十一塊:在亳州有湯陵碑、鹹平寺碑、書院碑、江公救災記碑、都閫李公德政碑、劉公墓志銘碑、貝葉經記碑7塊,在壽州有循理書院碑、八蜡廟碑、先農壇碑、真武廟碑、白龍潭龍王廟碑、劉黃二公祠碑、奎星樓碑、安豐塘碑等碑15塊,在鳳陽有城隍碑、陰騭文碑(北爐橋黃三公翥署內)、鼓樓碑、宜樓記碑、嚴公血石碑5塊,在泗州有移泗州治碑、玻璃泉碑、釋迦寺碑、義姑祠碑4塊,在江寧有表忠祠碑、八祠之約碑、方氏節孝碑3塊,在婺源有王氏碑,在桐城有捐科舉盤費碑,在揚州有康山碑、史閣部碑、張觀察唱和詩碑3塊,在安慶有巡撫題名碑、喜雨碑、爽襟樓碑等9塊,在當塗有卞孺人墓碑、重修當塗縣學校碑2塊,在山東有漢丞相樂安侯記碑、十里泉唱和詩碑2塊,在蘇州有蘇州府題名碑,在徐州有揚公誥封碑,在寧國有重修北樓記碑,在歙縣有鮑君家傳碑,在武進縣有錢孺人傳碑,在阜陽有候選丹徒縣訓導王公墓志銘碑,在山西大同有欽定功臣列傳碑,在鳳台縣有“報恩寺”大殿卷棚柱對2付。

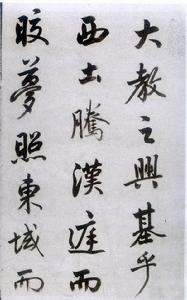

梁獻手跡,壽縣博物館館存較多,約有二、三十件;其中,讓我們見到的只是梁獻寫於乾隆丁未年(1787年)十月,在壽州官署寫董文敏論書的十二幅六尺大條幅一件(人書俱老)及一件斗方:“臨馬券貼”。安徽省博物館館存有其手跡,但不會太多;最多要數壽縣、亳州及山西平定、湖北巴東等民間珍藏的了,時而露面,因價格不菲,也不乏贗品;因已過二百餘年,鑒於戰火、霉變、損傷、保管不善等,真品也不過百幅矣。

據推測,梁獻在書法理論方面著作頗豐;因其官位低卑、又是在巴東那個貧瘠的山區小縣為官,後來雖當了院長,也只是靠低微之薪餬口;著述難以付印,只有靠手抄本流傳於世。現傳世的著作《承晉齋積聞錄》,還是在他死後一百三十餘年才得以付印的,一些手抄本如《評書帖》之類還在民間珍藏、流傳。《承晉齋積聞錄》是書法愛好者、研究家、學者必讀的良本,它在今天仍具有重要的歷史意義和現實指導意義;書中包含了:執筆論、學書論、書法論、名人書法評論、名人法帖評論、己書評論、圖書論、紙論、墨論、筆論、硯論、文房雜論等。它對於一個書法愛好者、研究家來說,無疑是彌足珍貴的。梁獻畢生對書法作了深入的探討和研究,對書法事業的發展作出了巨大的貢獻。他在書法方面的著作、論述、作品、碑刻,還有待我們繼續作深入細緻的發掘和研究。