核電站環境問題

正文

因核電站的建造和運行而引起對周圍環境的影響,以及為防治對環境的污染和破壞而採取的各種措施。包括核電站對環境的影響、核電站的環境標準、核電站的環境保護以及核電站對環境影響的評價等。環境影響 核電站對環境產生的影響有非放射性影響和放射性影響。非放射性影響主要是指化學物質的排放、熱污染、噪聲及土地和水資源的耗用等,類似火電站對環境的影響。核電站對環境的主要影響是產生放射性。電站核反應堆在運行過程中,由於核燃料裂變和結構材料、腐蝕產物及堆內冷卻水中雜質吸收中子均會產生各种放射性核素。少量的裂變產物可通過核燃料元件包殼裂縫漏進冷卻劑或慢化劑,排入環境。以一座100萬千瓦的壓水堆核電站為例,每年排入環境的放射性物質為:放射性惰性氣體(如氙-133、氪-85等)、氣溶膠氚200居里(1居里相當於3.7×1010貝可)和131I0.05~0.5居里;排入環境的放射性液、氚2000居里,其他核素(除氙以外)總放射性約為8居里;產生各種低放射性固體廢物550米3,放射性含量2375居里。核電站反應堆發生事故時,大量放射性物質會通過各種途徑排入環境。如1986年蘇聯車諾比核事故,僅4月26日一天就有20~22兆居里的放射性物質排入大氣。反應堆排出的廢液和廢氣中的放射性核素,通過各種途徑,經過一系列複雜的物理、化學和生物的變化過程到達人體。以一座 100萬千瓦壓水堆為例,在居民所受到的劑量中,放射性惰性氣體的貢獻最大,居住在 100公里範圍內的居民集體劑量負擔為1.4人·雷姆/吉瓦·年,廢氣中的氚對1~100公里範圍內的居民造成的集體劑量負擔為0.04人·雷姆/吉瓦·年。反應堆廢液排放到用作生活水源的江河,其中氚直接攝入人體內。估計廢物的氚造成的集體劑量負擔為7人·雷姆/吉瓦·年。

環境標準 為了限制核電站向環境排放放射性物質的量,儘量減少對環境的污染和破壞,減少對人體的危害,發展核電的國家都制定了嚴格的標準。中國國家環境保護局於1986年 4月23日發布了《核電廠環境輻射防護規定》(簡稱《規定》)。《規定》對核電站選址和正常工況及事故工況下的控制值分別要求:“核電廠周圍應設定非居民區,非居民區的半徑(以反應堆為中心)不得小於0.5km。核電廠非居民區周圍應設定限制區,限制區的半徑一般不得小於5km。”

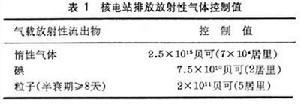

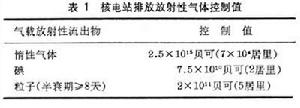

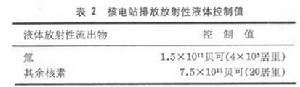

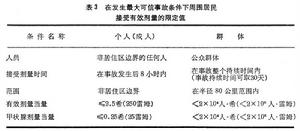

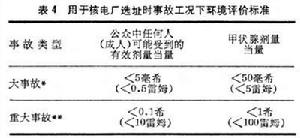

核電站在正常運行工況下的劑量限值和排放量控制值是:每座核電站向環境釋放的放射性物質對公眾中任何個人(成人)造成的有效劑量當量,每年應小於0.25毫希(25毫雷姆);每座壓水堆型核電廠氣載和液體放射性流出物的年排放量,除滿足以上的規定值外,一般還應低於表1、2所列控制值。其他堆型的控制值根據具體情況另外確定。核電站在發生最大可信事故條件下周圍居民接受有效劑量的限定值見表3。核電廠在事故工況下的環境評價標準見表4。

核電站環境問題

核電站環境問題 核電站環境問題

核電站環境問題 核電站環境問題

核電站環境問題 核電站環境問題

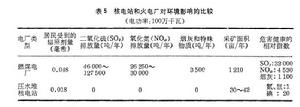

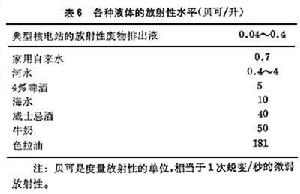

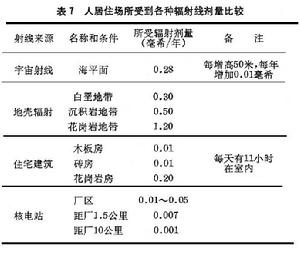

核電站環境問題環境評價 核電站所產生的放射性物質一般是不允許泄漏到環境中的,運行時嚴格控制三廢的排放。因此,核電站對周圍環境的影響是很小的。例如,有一座100萬千瓦核電站在正常運行中排放出來的稀有氣體和微量放射性物質使附近居民受到的輻照劑量每年不到0.02毫希;而一座相同功率的燃煤電廠,通過煙囪排放的菸灰中僅鐳、釷等放射性元素,使附近居民受到的劑量每年接近0.05毫希。此外,燃煤電廠每年要向環境排出幾萬噸二氧化硫、氧化氮等有害物質,以及上百千克汞、鎘和三四苯丙芘等致癌物質(表5)。蘇聯分析火電站附近居民的致癌率比核電站附近居民的致癌率高30倍。在各種液體中的放射性水平,核電站的放射性排出液僅占很小比例(表6)。在日常生活中,在人們居住的地方,核電站產生的輻照劑量比宇宙射線、地殼輻射等射線貢獻的劑量要少(表7)。在核電站發生事故的情況下,對環境的影響也是不大的。例如,1979年3月28日美國三英里島壓水堆核電站發生了堆心熔毀的嚴重事故,然而事故對環境和居民都沒有造成危害和傷亡,也沒有發現明顯的放射性影響。電站下游的兩個不同地點採集的河水樣品中,沒有查出任何放射性。在 152個空氣樣品中,只有 8個樣品發現有放射性碘,其中最大濃度為 0.0009貝可/升,只占居民允許濃度的四分之一。在147個土壤樣品和3公里範圍內的171個植物樣品中均未查出放射性碘。1986年 6月26日蘇聯車諾比核電站發生了世界核電史中最嚴重的一次事故:堆心熔毀,石墨徹體燃燒,大量放射性物質外泄,31名核電站工作人員死亡。在事故後,外泄的放射性物質主要是惰性氣體和碘、銫等揮發性裂變產物,這些放射性塵埃在1~2周內即消失(大氣核試驗產生的放射性塵埃要存在好多年後才能消失)。事故致使鄰近蘇聯的芬蘭、瑞典、波蘭等國空氣中的輻照水平比天然本底增高了4~10倍,也只相當於年最大允許值的百分之幾。離核電站最近的大城市基輔,水源未被污染,空氣最高輻射水平是正常排放水平的20倍。居民生活區正常。

核電站環境問題

核電站環境問題 核電站環境問題

核電站環境問題 核電站環境問題

核電站環境問題施仲齊、方棟、雲桂春編:《核電站的環境影響》,水利電力出版社,北京,1984。