生平簡介

1945年,在恭文倪參與組建愛國華僑組織“華僑協會”,並出任副理事長。

李伯炎先生

李伯炎先生祖國解放後,李伯炎先生通過他在粵籍華僑中的威望及影響,團結其他愛國僑領,積極開展愛國運動,並大力創辦教育、福利事業,把眾多粵籍華僑團結在一起,在與國民黨反動勢力的鬥爭中,壯大了愛國華僑隊伍。

1949~1950年,聯絡黃俊生、朱乾漢、黃重遠等愛國緬僑,於仰光發起籌組中國國民黨革命委員會緬甸支部,並擔任該部執委,積極組織反蔣民主運動。10月,在緬甸知名報刊率先刊登聲明,熱烈慶祝中國人民共和國的成立,同時拒絕參加緬甸蔣介石反動派的“雙十節”。

1950年4月30日,為聯絡職業青年聯絡感情及追求進步,與黃重遠等十三人創辦“仰光華僑青年協進會”。

李伯炎

李伯炎1950年,全程參與組織籌備緬甸華僑歡迎中華人民共和國第一任駐緬大使姚仲明到任的歡迎活動,並以粵籍緬僑組織李家館的唯一代表身份,參加於8月28日姚大使抵緬當日舉辦的歡迎大會,以及9月17日舉辦的緬甸各界僑團歡迎姚大使大會。

同年,為與國民黨反動派的教育勢力進行鬥爭,進一步向廣大貧苦僑民宣傳新中國,讓貧苦僑民的兒女有讀書的機會,與黃俊生、黃重遠、朱骨、趙宣揚等人在尚未開辦進步學校的仰光東區發起籌建“新僑公學”(當時東區只有一家反動勢力創辦的崇德學校),並出任副董事長兼財務總管。新僑公學的創辦,實現了進步緬僑在東區辦校零的突破,該校於11月7日舉行開學典禮,學生兩百餘人,多數學費減免。在新僑公學擔任重要職務期間,曾多次進行捐助,或發起慈善行動募集經費,直至1966年學校被緬甸當局封閉為止。

1953年,組織粵僑成立“緬華工商協進會”(與華商商會、興商商會、門市公會並稱緬僑四大僑團),並被選為副理事長,兩年後擔任理事長,任期至1968年回國。該會於1月4日正式成立,我國駐緬大使館參贊李萍同志親自出席成立大會並表示祝賀。該會為領導和召集華僑開展愛國活動作出了重大貢獻。

同年,開辦華僑救濟總會屬下的“緬華義務診療所”,歷任常務副主任、常務理事、理事長。該診療所為緬僑提供免費或象徵性收費的醫療服務,在團結廣大僑胞,保證僑胞身心健康方面起了積極作用。

1955年,周恩來總理在參加萬隆國際會議途中,路過緬甸,並在大使館親切接見了包括李伯炎先生在內的十餘名華僑代表,並對他們的工作給予肯定。

1956年10月27日,李伯炎先生聯合駐緬同盟會、緬甸民革成員共75人致電台灣國民黨,要求台灣政府接受周恩來總理關於以和平方式解放台灣的號召,同中華人民共和國政府進行和平談判。該項聲明得到廣大旅緬華僑的相應。。12月31日,葉劍英元帥率我國軍事代表團訪問緬甸,並接見了包括李伯炎先生在內的各界華僑代表,並親切合影留念。

1957年,我國駐緬大使館出資20萬緬幣,購買中華商報股權,並於1959年派遣李伯炎先生以大股東身份進駐報社,擔任經理兼發行人、承印人,全面領導報社行政、財務、及發行等工作,並向緬甸政府重新註冊。其間(1961年)在大使館一等秘書謝應權同志、二等秘書黃彬同志領導下,在原緬華人民報經理李軍先生、原緬華商會會長徐世民先生等的幫助下,對董事會進行徹底整頓,驅逐了國民黨反動勢力,並該報改組為黨和國家向廣大緬僑報導國家發展形勢、宣傳黨的政策主張的宣傳陣地。1963年,黃彬同志明確表示,特別委任李伯炎先生、何炳森先生全權負責報社工作,並向直接使館進行匯報。在李伯炎等同志的努力下,中華商報每天發行量超過六千份,成為四大愛國僑報之一,深受廣大僑胞歡迎。1966年,報社被緬甸反華勢力衝擊,在這種嚴峻形勢下,李伯炎先生臨危受命,代表中國駐緬大使館全權處理善後,並尋求復辦的機會,直至1967年11月形勢進一步惡化,報社被迫正式關閉。為此,我國駐緬大使耿飈同志專門設宴招待李伯炎先生及報社相關工作人員,對他們的工作予以肯定。

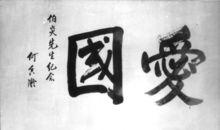

1957年,李伯炎先生的夫人葉福基女士回國參加全國婦代會,並與全國人大常委會副委員長何香凝女士進行會談。何香凝女士經多方了解李伯炎先生做出的重大貢獻後,欣然提筆,為李伯炎先生題字“愛國”相贈,並委託大使館工作人員轉交。

愛國

愛國1960年4月,周恩來總理、陳毅副總理專程訪問緬甸,並再次會見愛國華僑,並在大使館小會議廳單獨接見徐世民、李伯炎等五、六名愛國僑領。周總理首先肯定了愛國僑領在緬甸的工作,並親切勉勵他們再接再厲,放開手腳展開工作。

1961年1月8日,蔡廷鍇將軍訪問緬甸,會見包括李伯炎先生在內愛國僑領,併合影留念。

1964年4月20日,劉少奇主席、陳毅副總理訪問緬甸,會見包括李伯炎先生在內的愛國僑領。

1964年,緬甸當局全面實施企業國有化,很多華僑失業,工作十分困難。李伯炎先生在大使館領導下,組織了“緬華救濟委員會”並出任常務副主任,另成立了“武帝廟義賑小組”並出任秘書,採用募捐的辦法對有困難的華僑進行救濟。特別是1966年後,華僑生活更加困難,大使館代辦肖明同志特地勉勵李伯炎先生堅持做好這兩項工作,直至1968年回國前才圓滿交還使館。

李伯炎先生還是緬甸有名的慈善家和實業家。除擔任仰光“元隆木業公司”總經理二十多年外,還以僑團領導人身份,向愛國僑團、進步學校、貧困僑胞進行多次捐贈,20年內累計捐贈6萬緬幣以上。在中華商報停刊的最艱苦時間裡,還通過變賣家產來支撐整個報館的日常開支,回國後也並沒有向國家伸手要求援助。除此之外,他還擔任華僑中學、南陽中學董事等社會職務。

中華人民共和國成立後,李伯炎先生盼望早日回到祖國的懷抱,為社會主義建設貢獻力量。但為了大局考慮,他在大使館的多次挽留下,先後放棄了多次返回祖國的機會,就連夫人葉福基女士身患重病急需回國治療的時候,都沒有把個人利益放在國家利益之前。直到1968年2月,緬甸局勢已非常危急,才在大使館的安排下返回祖國,定居河南省洛陽市。

回國後,正值文革期間,在四人幫的干擾破壞下,各項僑務政策遭受阻撓,李伯炎先生受到一些不明真相人的攻擊,報效祖國的願望一直沒有實現,身心受到極大衝擊。直到中央粉碎四人幫後,李伯炎同志才得到平反的機會,並欣然接受黨和政府發出的參政議政的邀請。1977年至1982年,任河南省第四屆政協委員。1979年起,任洛陽市澗西區第六屆、第七屆人大代表。1986年6月起,出任河南省人民政府參事。

1987年因病故於洛陽,享年79歲。

緬桂花香伊江畔——紀念旅緬粵籍華僑李伯炎先生百年誕辰

旅緬華僑,無論是先輩還是後裔,同本地人一樣都格外喜愛當地隨處可見的緬桂花——“緬甸的桂花”。緬桂花學名玉蘭花,其貌不揚,人見人愛。幾片潔白無瑕的花瓣,在清風中淡放似有若無的幽香,時聚時散,輕輕地游離、漫漫地飄逸,悠然久遠地在空中向遠方彌散……

祖籍廣東台山,1909年4月15日出生的李伯炎,伴著20世紀初如火如荼的國民革命成長。18歲那年來到緬桂花開香十里的仰光華僑中學修讀高中,儘管李年齡不大,但思想進步,緊跟時代潮流,同期加入孫中山先生締造和領導的中國國民黨,心繫民族命運、祖國前途,由此開啟了與祖國割捨不斷的萬縷情愫。嗣後,李年屆23歲考入上海國立暨南大學理學院主修數學,4年畢業後滿載學智與愛國情懷返回緬甸。

當1949年10月1日五星紅旗在北京天安門上空高高飄揚,遠在異國的李伯炎和其他旅緬愛國僑胞一起,率先在緬甸知名報刊發表聲明,擁護中華人民共和國成立,拒絕參加國民黨“雙十節”,和全國人民一道同聲慶賀人民解放、新中國誕生。

為隆重歡迎中華人民共和國第一任駐緬大使姚仲明先生到任,1950年8月李伯炎以粵籍僑團——李家館的唯一代表身份,全程參與歡迎儀式的籌備工作,並出席姚大使抵緬歡迎大會和緬甸各界僑團歡迎姚大使大會。從此,李伯炎和其他緬甸華僑領導人一起,團結在大使館周圍,以熊熊烈火般的熱忱投身到旅緬華僑的愛國事業中,奉獻出自己的全部心智和力量。

主要事跡

一、創建僑團 凝聚僑胞

新中國的成立更加激發了李伯炎的愛國熱情,針對當時緬華社會中親國民黨勢力比較強勁,李聯絡黃俊生、朱乾漢、黃重遠等愛國志士,回響國內國民黨民主派和其他愛國民主人士另起爐灶創建中國國民黨革命委員會的主張,在仰光發起籌組中國國民黨革命委員會緬甸支部,並擔任該部執委,鮮明地舉起擁護中國共產黨的旗幟。

其間,為擴大新中國在青年一代中的影響,與黃重遠等13人創辦了“仰光華僑青年協進會”,團結聯絡廣大華僑職業青年。

李伯炎又於1953年積極聯絡其他旅緬粵籍商界人士,發起組織以粵籍華僑為主體的“緬華工商協進會”,我駐緬使館李參贊代表使館出席成立大會並致辭祝賀。會上,李伯炎被選為該會副理事長,兩年後榮任理事長,直至1968年回國才卸任。緬華工商協進會以鄉情宣傳、團結粵籍僑胞,與其他三個僑團(華商商會、興商商會、門市公會)並列為緬華四大僑團,共同在旅緬僑胞中廣泛宣傳、開展愛國活動,吸引、團結旅緬僑胞靠攏新中國,不斷擴展、壯大擁護新中國的隊伍,最終超過受台灣當局支持的國民黨勢力,成為緬華社會的主流。與此同時,這些僑團認真貫徹我國外交路線,與當地人民友好相處,積極促進當地經濟發展,推動中緬兩國人民之間的友好交往,譜寫中緬胞波友誼的新篇章。

李伯炎除了致力於緬華愛國事業和中緬友好,更加關心祖國統一大業,憂心兩岸隔絕、骨肉分離。1956年10月27日,李伯炎與在緬同盟會、民革成員共75人聯合署名致電台灣國民黨人,籲請台灣以民族大義為重,接受周恩來總理關於以和平方式解放台灣的號召,坐下來進行和平談判。該項聲明代表了廣大旅緬僑胞的心聲,得到了緬華社會各界的積極回響。

1964年緬甸政局發生變化,全面實施企業國有化,致使許多華僑失業,生活十分困苦。李伯炎回響大使館號召,參與組織了“緬華救濟委員會”並出任常務副主任;在其名下成立以救助為目的的“武帝廟義賑小組”並出任秘書,通過募捐籌集資金救濟生計困難的僑胞。特別是1966年後,華僑生存環境進一步惡化,生活更加維艱,大使館肖代辦特地勉勵打算回國的李伯炎堅守下來,繼續做好這兩個僑團的工作。李不計個人安危得失,服從祖國需要、華僑愛國事業的需要,克服重重困難善始善終,直至1968年勝利完成任務後才離緬回國。

二、興學辦報 服務僑胞

基於歷史原因,在緬國民黨勢力憑藉執政的優勢,早年就在仰光東區創辦有崇德學校。該校是該區唯一一所僑校,經濟勢力也比較雄厚,接納了許多居住在東區的華僑子女,在華僑中頗有影響力。為了進一步面向和團結廣大社會底層的貧苦華僑,讓家境貧困的華僑子女有求學讀書的機會,1950年,李伯炎與黃俊生、黃重遠、朱骨、趙宣揚等熱心華僑教育的志士仁人共同在仰光東區發起籌辦“新僑公學”,並出任副董事長兼財務總管。新僑公學一創辦開學,便接納了學生兩百餘人,減免了多數學生的學費,受到貧苦華僑的歡迎。特別是新僑公學宣傳不論貧富講平等,提倡自由民主新思想,更符合廣大貧苦華僑的心思,紛紛把子女送來。至1966年被緬甸當局封閉為止,新僑公學建校十六年致力於傳播中華文明,教授知識文化,培養了一大批有知識有文化熱愛祖國的華僑後代,徹底改變了粵僑文盲較多的狀況,造就了華僑愛國事業後繼有人的新生代。李伯炎等新僑公學校董們為籌集辦學經費,不僅以自己聲譽向社會募捐,更是自己帶頭,從所得工資中慷慨解囊。為支持發展華僑教育事業,李還兼任華僑中學、南洋中學、育德學校等校董之職。

李伯炎於1953年參與籌資,並先後出任常務副主任、常務理事、理事長,在華僑救濟總會名下開辦了“緬華義務診療所”,以解決貧困華僑求醫治病難的問題。該診所不以盈利為目的,發揚救死扶傷的人道精神,為貧困僑胞提供免費或象徵性收費的醫療服務,解決了無數貧困僑胞有病無錢治療的困難。

發展海外華僑愛國事業需要有自己的宣傳輿論陣地,1957年愛國僑團出面購買了《中華商報》股權,使館於1959年建議李伯炎以法人代表身份進駐報社,重新向緬甸政府註冊,由李擔任經理兼發行人、承印人,主掌報社的行政、財務及發行等工作。在貫徹報館辦報主旨受到干擾時,1961年根據大使館建議,李在時任《人民報》經理李軍、緬華商會會長徐世民二位先生幫助下,徹底改組董事會並進行全面整頓,辭退台灣當局的代言人,扭轉宣傳導向,積極報導僑胞關心的新中國建設成就和國家對外方針,使之成為宣傳新中國政策主張的宣傳陣地。使館讚許李的工作成果,特於1963年建議李伯炎、何炳森全權負責報社工作。李帶領報社全體同仁奮力工作,使《中華商報》每日發行量止跌反升,超過6000份,躋身四大愛國僑報,深受廣大僑胞歡迎。

1966年報社被緬甸反華勢力衝擊,形勢十分嚴峻,李伯炎臨危堅守,積極貫徹使館護僑宗旨,出面應對和全權處理善後,並千方百計尋求復辦機會。直至1967年11月形勢更加惡化報社復辦無望,才最終被迫關閉。《中華商報》停刊最艱苦的日子裡,李不惜變賣家產來支撐報館的正常運轉,事後謝絕了國家擬給予的補償。我駐緬耿大使專門設宴招待李及報社人員以示慰問,肯定和表彰他們為報館所做的一切努力。

三、總理垂範 忠貞愛國

凡講到華僑的事情,就不得不提周恩來總理。周總理以其溫文爾雅、彬彬有禮的儒雅風度,謙虛坦誠、光明磊落的人格魅力,“立德、立功、立言”的不朽典範,贏得廣大海外華僑的愛戴與崇敬。他對華僑愛國人士親切和藹無架子,輸誠相與不虛偽,真正把他們當作朋友,以自己的人格力量影響、教育、團結了廣大華僑愛國人士。建國初期,海外華僑對新中國和共產黨並不太了解,而是從周總理身上認識了新中國、認識了共產黨,並由衷地做出選擇:認定新中國,跟定共產黨。

李伯炎第一次見到周總理是在1955年。周總理為開好萬隆亞非會議,應緬甸總理之邀取道仰光,在會前與緬、印、埃、阿(富汗)、越等國首腦進行小型會談磋商。會談空隙周總理抽時間在大使館接見了包括李伯炎在內的十餘名華僑代表,對大家的愛國情懷和所做的工作予以充分首肯。李親見親聞周總理儒雅謙和、襟懷坦白、善解人意的風采,為周總理的人格魅力所吸引和折服,立志以周總理高尚無私的人格為榜樣,時刻以國家、民族為重,同祖國和人民的前途、命運融為一體。

1960年4月周總理和陳毅副總理兼外長訪緬時,李伯炎和徐世民等五、六名愛國僑領一道再次在大使館小會議廳親聆周總理的教誨。周總理首先肯定了在座愛國僑領的工作卓有成效,仿佛預見到日後的局勢動盪,他親切地勉勵各位再接再厲,放開手腳展開工作,不用有後顧之憂,即便有一天空拳赤膀回到祖國,政府會管,國家會給大家作好安排。李聽後受到莫大鼓舞,更是把自己的滿腔熱血投入到緬華愛國事業。

1957年李伯炎夫人葉福基女士作為海外婦女代表回國參加全國婦代會,會間與全國人大常委會何香凝副委員長會面交談。當何副委員長了解到葉女士的夫君致力於華僑愛國事業並做出很多貢獻時,欣然命筆,為李伯炎先生題字相贈。李無比珍惜何副委員長的親筆題詞,認為這幅“愛國”題詞不單是賜予李本人,也是對全體旅緬愛國僑胞的鼓勵與鞭策,把“愛國”兩字作為自己終生不渝的奮鬥目標,視為傳家寶囑子女好好珍藏永遠保存,更要把愛國精神世代相傳繼承。(見下圖)

上世紀60年代,李伯炎還先後受到訪問緬甸的國家主席劉少奇、全國政協副主席葉劍英、國家體委副主任蔡廷鍇等國家領導人的接見。每次接見和談話,都化為李伯炎獻身緬華愛國事業的無窮動力。

四、老驥伏櫪 志在愛國

新中國成立後,李伯炎不僅先後把全部子女送回祖國求學參加祖國社會主義建設,也早盼望著趁自己年富力強時回到祖國懷抱,為社會主義建設貢獻力量。經大使館的挽留和勸解,李服從大局需要,先後多次放棄回國打算,甚至連夫人身患重病急需回國治療的情況下,也舍個人小家於不顧,把國家民族利益放在首位,繼續堅守崗位,完成使館交辦的任務。直到1968年初,緬甸局勢已經非常危急,有可能波及生命,才在使館安排下返回祖國。20年來李為緬華愛國事業傾盡所有,將自己經營、勞作所得的絕大部分用於捐贈愛國僑團、進步學校、貧困僑胞和苦撐報館危局。回國時的李伯炎,家產已經變賣錢袋空空幾近一貧如洗,經濟上非常窘迫。他滿懷希冀,祖國會給海外歸來遊子做好妥善安置。

當李伯炎攜妻踏上祖國大地,情況並非所想。時值文革,在“四人幫”的干擾破壞下,各地僑務機構被撤消,各項僑務政策不落實,把海外關係視為洪水猛獸,海外歸來者不是特務間諜便是資產階級孝子賢孫。李毫無例外地受到一些不明真相人的攻擊,一腔報效祖國的熱情瞬間被“惡魔”的冷水澆滅,極大的落差嚴重地傷害了身心。這種形勢下更談不上落實政策安排李工作,沒有工作意味著沒有收入,生活無著只得投靠在洛陽工作的孩子。愛妻因腦瘤耽誤治療病情日益加重,1970年醫治無效撒手人寰,更是對李沉重的打擊。因妻子沒有單位,治病的醫療費無法全額報銷只得自己負擔,這對經濟上捉襟見肘的李家無疑是雪上加霜。

在政治和經濟的逆境中李伯炎沒有落寞、頹唐,他心中自有周總理高尚完美的典範在鼓勁,他堅信自己的選擇,堅信自己所認識的共產黨不是眼前這樣的。當年他之所以選擇新中國、共產黨,並非受生活所迫,而是與自己早年的經歷有關,緣於自己的人生價值觀。李雖出生在殷實小康之家,但祖輩就是在家鄉活不下去才流落南洋,故自幼具有強烈的平民意識;加上李受過高等教育,更具現代文明社會的民主思想,見不得社會貧富差距的不公和人與人之間的不平等;李親身感受到祖國貧弱旅居海外華僑就受欺凌,新中國成立國家聲望不斷提高,華僑地位也隨之改善。經自己觀察和深思熟慮,認定共產黨是真正為平民百姓謀福祉的愛民政黨,新中國是平民百姓當家作主的民主國家,他這個資深國民黨黨員才會擯棄原有黨見,向共產黨靠攏,致力於華僑公益和愛國事業,做了許多有益於華僑、有利於國家的事情。他多次向子女表示,個人遭遇不算什麼,既然自己選擇的理想是奉獻社會、服務人民,自然要自覺擔綱起一名愛國華僑應承擔的責任。所做的一切出自自願,為了愛國可以捨棄一切,無怨無悔,李深信祖國的春天一定會到來。

不負李伯炎的期許,禍國殃民的“四人幫”終於被粉碎。年過古稀的李伯炎枯木逢春,迎來遲到的春天,不僅得到平反,而且可以報效祖國,堂堂正正地接受黨和政府的邀請參政議政,出任河南省第四屆(1977~1982年)政協委員。1979年起任洛陽市澗西區第六、七屆人大代表。1986年6月出任河南省人民政府參事。晚年的李伯炎是欣慰的,也是無所遺憾的,終於圓了他心中的“愛國”夢。1987年李伯炎帶著無憾病故於洛陽,享年79歲。新中國大廈巍然挺立於世界有華僑一份功勞,有像李伯炎這樣千千萬萬的愛國僑胞掙了錢不圖自己奢華享受,而是不講條件地熱愛、不遺餘力地支持新中國。中國改革開放的總設計師鄧小平就說過:“我們有幾千萬同胞在海外,他們對祖國作出了很多貢獻。”

李伯炎名字背後散發出如同緬桂花一樣的淡淡隱香,可以從中體味出一股香灑人間的獻身精神,一種超然於金錢與地位的淡泊寧靜,一股追求人生理想的堅韌執著……讓後人滿懷敬意。

【後記】2009年4月15日是旅緬粵籍華僑李伯炎先生百年誕辰日,特撰此文以志紀念。

(本文由李寶珊提供資料 蔡子琛整理)