人物經歷

抗日戰爭爆發那年,他才11歲,便離開家鄉,開始了流亡生活,浪跡於蘇北、皖東、南京、上海等地,斷斷續續地讀書和工作。抗戰勝利後,入杭州國立藝專。

1946年,他19歲時,在當時的《中央日報》副刊發表第一篇小說《洋化》。

解放戰爭時期加入國民黨軍隊,並隨之去了台灣。他在國民黨軍隊中,從上等兵至上校軍階,先後25年之久。50年代登上台灣文壇,是台灣“軍中作家”之一,與司馬中原、段彩華並稱“軍中三劍客”。

他曾任台灣黎明文化公司總編輯、中國文化大學中文系兼任教授,並曾主編《新文藝》雜誌、任職於新中國出版社。70年代,他曾公開提倡開放30年代文學作品,對圍攻鄉土文學表示異議,因而遭到官方冷遇。

1977年8月,台灣當局召開規模較大的“第二次文藝會談”,會議不僅不讓他參加,還針對他所提倡的開放30年代文學作品問題正式通過決議,要“匡正視聽,以免流毒社會”云云。有些作品帶有反共傾向。

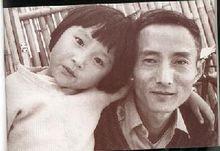

親屬成員

朱西寧妻子劉慕沙為日本文學翻譯名家,育有三女:朱天文、朱天心、朱天衣,均在文學上有成,其中朱天文、朱天心亦為台灣重要當代作家,朱氏一家在台灣文壇有不可替換的獨特地位。為此,台北希代出版有限公司為他家出版一本書,名為《小說家族》。

主要作品

小說

朱西寧(右)

朱西寧(右)《七對怨偶》

《八二三注》

《大火炬的愛》

《牛郎星宿》

《朱西寧小說精品》

《朱西寧自選集》

《冶金者》

《旱魃》

《奔向太陽》

朱西寧

朱西寧《非禮記》

《春城無處不飛花》

《春風不相識》

《海燕》

《狼》

《破曉時分》

《茶鄉》

《將軍令》

《將軍與我》

《現在幾點鐘》

《第一號隧道》

《蛇》

《畫夢記》

《華太平家傳》

《黃粱夢》

《新墳》

《熊》

《貓》

《獵狐記》

《鐵漿》

合集

《可以饒恕,但不可以忘記》

《月到天心處》

散文

《林森傳》

《日月長新花長生》

《多少煙塵》

人物評價

夏志清提過:“朱西寧亦是台灣的一個文化界奇人,因為在中國現代作家之中,很少有像他這樣,把基督教義及中國傳統兩者都看得這般認真。”