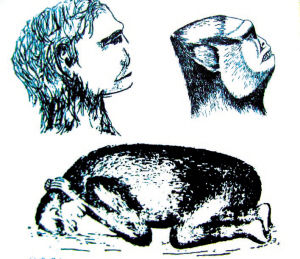

阿爾泰山野人像

阿爾泰山野人像烏魯木齊深山中牧馬者,恆見小人高尺許,男女老幼一一皆備,遇紅柳吐花時,輒折柳盤為小圈,著頂上。作隊躍舞,音呦呦如度曲。或至行帳竊食,為人所掩, 則跪而泣。系之,則不食而死;縱之,初不敢遽行,行數尺輒回顧。或追叱之,仍跪泣。去人稍遠,度不能追,始驀澗越山去。然其巢穴棲止處終不可得。此物非木 魅亦非山獸,蓋僬僥之屬。不知其名,以形似小兒,而喜戴紅柳,因呼曰紅柳娃。邱縣丞天錦,因巡視牧廠,曾得其一,臘以歸。細視其鬚眉毛髮,與人無二,知山海經所謂靖人,鑿然有之。有極小必有極大,列子所謂龍伯之國,亦鑿然有之。——《閱微草堂筆記》卷三灤陽消夏錄(三)

略譯:在烏魯木齊深山中,牧馬人經常見到一種小人,僅一尺余高,男女老幼均有。遇到紅柳開花時,他們就將柳條盤成小圈,戴在頭上,列隊跳躍舞蹈,發出“呦呦”的聲音,就像按著曲譜歌唱,有時到軍帳里偷吃的,被人抓住,就跪下哭泣。捆住它,則不進食而死。放了它,起初不敢立刻就走,走了不遠即回頭看,如追上去喝叱它,仍舊跪下哭泣。離人稍遠,覺無法追上,才度澗越山而去。但其巢穴所在,始終不得而知。這東西不是樹木成精,也不是山中怪獸,可又不知道它們的名稱,因為形狀像小兒而喜戴紅柳,故稱其紅柳娃。縣官丘天錦因巡視牧場,曾經得到一個,後竟將它醃製成標本帶回。細看它的鬚眉毛髮,同人很相像。繼而紀曉嵐認為,山海經中記載的小人和巨人也應該是真實存在的。

又:《皇輿西域圖志》簡稱《西域圖志》亦有記載,乾隆二十一年(1756年)由劉統勛等奉旨始纂,系清季官修地方志。自嘉峪關外至當時新疆全境,皆在記載之列,是研究西域史地及民族文化的重要文獻。此書對於野人亦有涉及,在其卷四十七《雜錄(一)》中記載:“烏魯木齊附近深山中,每當紅柳發生時,有名紅柳孩者,長僅一二尺許,結柳葉為冠,赤身跳躑山谷間,捉獲之,則不食以死,蓋亦猩猿之屬,特不常見耳。”

鐵齒銅牙紀曉嵐是中國人家喻戶曉的人物,他曾被清廷流放新疆。紀曉嵐寫過一本類似於今天玄幻小說類的筆記體小說《閱微草堂筆記》。

《閱微草堂筆記》卷十八《姑妄聽之(四)》中描繪了一起發生於新疆的野人目擊案例,文中記載:吉木薩爾的駐軍士兵曾因追趕野雞進入深山中,見懸崖上好像有人站著,於是越過山澗走近去看,那懸崖離地面不過四五丈高,只見有個人形物披著紫色氈衣,臉部及手腳上都是茸茸的紅毛,有一寸來長,旁邊還有四五個紅毛人一絲不掛麵對面坐著烤肉吃。他們見到人都嘻笑起來,語音既不是蒙古語,也不是額魯特話,也不是回族話和西番話。聲調像鳥聲,嘰嘰喳喳難以分辨。看他們的神情形狀,似乎不是妖怪。士兵們於是向他們跪拜,他們忽然扔了一件東西到懸崖下,原來是半隻烤熟了的野驢腿。士兵又跪拜表示感謝,他們則搖手。士兵們把這隻熟驢腿帶回來,足足吃了三四天。後來,他們再和放馬的人去那裡,則不見紅毛野人的蹤跡了。於是士兵們猜想他們大根是山神吧。

我曾認識一位耄耋老者叫王秉悅,他是四川三台人,幾年前的一個美麗的夏夜我和老人在青衣江邊的涼亭里品茗而談。老者給我講了一個很有趣味的故事。

他說上個世紀四十年代,一天傍晚 一個叫謝益三的老人曾請他吃飯。幾兩瀘州老窖下肚,老人的話也就多了起來。

話說清末年間,民不聊生,災難連年。謝益三在四川三台老家呆不下去了,只好遠赴新疆去投靠他那在新疆一個小縣當了縣令的父親。 翻過高高的秦嶺,轉而進入甘肅境內,要走過所謂“窮十八站”和“富十八站”。所謂“窮十八站”是連水米都沒有的地方,只有一兩間夜間可以睡眠的荒涼土房。那所謂的“富十八站 ” 也就是一個道邊的驛站,有人住,給點小錢,可以賣點米麵之類的東西餬口,還有水喝。翻烏鞘嶺,出玉門關,過猩猩峽,好不容易來到新疆地界,找到了謝益三的父親。可舉目一望 :這裡寒風蕭蕭,黃沙漫漫,到處都是荒涼的戈壁灘。他父親當縣令的這個地方可是那“鬼都不下蛋”的地兒。這個縣,除了所謂的縣衙,只有可憐的十幾家人戶。縣衙里除了兩個差人,就是身為縣令的他的父親。父親愁眉苦臉地對他說 ;“ 孩子 , 你以為老爸當了什麼七品官員,來新疆享福的啊 ,我是看不慣官府的黑暗,說了幾句公道話,才被貶到這裡來受苦的啊。我自己和差人都得種地來養活自己。這個地方還是不宜久留啊。”

沒辦法,呆了十幾天之後,水土不服,謝益三先生只好“回府”。過吐魯番,經鄯善,又經過了漫長的跋涉,他已經是身疲力盡。走到新疆的某個村莊的時候,他得了病,渾身發燒,酸軟無力,只好在那裡呆了下來。

新疆的老百姓對人還是友好的。當地的老鄉讓他住在一戶人家,用草藥給他治病。吃的是新疆的囊-- 一種和漢族大餅類似的東西。 白天鄉親們都出去幹活,他就躺在家裡的土炕上養病,可幾天后 ,老鄉們有點不樂意,說怎么家裡的囊總是莫名其妙地少了。謝益三想: 我也沒吃啊,這是怎么回事呢 ? 他也納悶。第二天,老鄉出門做工,他躺在床上的時候,突然聽到屋裡有窸窸窣窣的響聲。睜眼一看,只見兩個身上長著紅毛的小人在偷鍋里的囊。謝益三大喝一聲 , 兩個紅毛小人嚇得站住不動。小毛人犯了錯,站在那裡,滿眼淚水。謝益三看著那兩個小人一對清澈的眼睛和不足一米的身高,渾身長滿紅色的長毛;渾身顫抖,真是楚楚可憐,心裡酸酸的。謝益三心想,自己都是受苦的人, 可別欺負小孩。於是他拿了兩塊囊給他們,揮手讓這紅毛小孩快走。那兩個紅毛小孩也就奔跑而去。謝益三聽當地老鄉講這裡有一種很兇猛的野獸 , 叫“草彪子”, 吃人可是厲害。他不放心,強掙起身子, 帶了點水和囊 , 沿著沙漠上兩個紅毛小人的足跡向前追趕,終於來到了一處紅柳叢生的地方。看見那兩個紅毛小人住在不高的紅柳樹洞裡。兩個紅毛小人見他追來 , 感到非常害怕和無助,可看見他的善意真誠的笑臉,也就打消了驚慌。謝益三將囊和用皮袋裝著的水送上樹洞,和紅毛小人揮手告別。

幾天后,狂風大作,黃沙漫捲。風息之後,謝益三想起那兩個紅毛小人不放心,也就

來到了那片紅柳林里。可當他爬上那個樹洞一看,裡邊除了一堆亂糟糟的野草之外,兩個紅毛小人已不知所終。他只好失望地離開了那片紅柳林。以後他隨一個出新疆的駱駝商隊走出了那片廣袤而神秘的土地。可幾十年過去了 , 謝益三先生總是想起那兩個新疆小毛人。

謝先生當年的故事並非子虛烏有之說, 為何 ?

《皇輿西域圖志》簡稱《西域圖志》,乾隆二十一年(1756)由五品官員劉統勛等奉旨始纂,系清季官修地方志。《西域圖志》自嘉峪關外至當時新疆全境,皆在記載之列,是研究西域史地及民族文化的重要文獻。此書對於紅毛野人亦有涉及,在其卷四十七《雜錄(一)》中即載:“烏魯木齊附近深山中,每當紅柳發生時,有名紅柳孩者,長僅一、二尺許,結柳葉為冠,赤身跳躑山谷間,捉獲之,則不食以死,蓋亦猩猿之屬,特不常見耳。”十多年後,有關紅柳娃一事也被紀曉嵐載入《閱微草堂筆記》中,紀昀《閱微草堂筆記》卷三《灤陽消夏錄(三)》載:“烏魯木齊深山中,牧馬者恆(常)見小人高尺許,男女老幼,一一皆備。” 紀昀講:在烏魯木齊周邊山中,牧馬人經常見到一種僅一尺余高的小人,男女老幼均有。遇到紅柳開花時,他們就將柳條盤成小圈,戴在頭上,列隊跳躍舞蹈,發出呦呦的聲音,就像按著曲譜歌唱,有時到軍帳里偷吃的,被人抓住,就跪下哭泣。捆住它,則不進食而死。放了它,起初不敢立刻就走,走了不遠即回頭看,如追上去喝斥它,仍舊跪下哭泣。離人稍遠,覺得人無法追上它,才度澗越山而去。但其巢穴所在,始終不得而知。這東西不是樹木成精,也不是山中怪獸,可又不知道它們的名稱,因為形狀像小兒而喜戴紅柳,故稱其紅柳娃。紀曉嵐還記述:縣官丘天錦因巡視牧場,曾經得到一個,後竟將它醃製成標本帶回。細看它的鬚眉毛髮,同人很相像。

建國後, 新疆野人特別是紅柳娃的傳說和目擊記錄不絕於口碑和書籍。 野人紅柳娃離我們其實竟是如此之近;據當代畫家龔建新回憶,解放初期他在烏魯木齊倉房溝就親眼目睹到面目猙獰、布滿紅毛的紅柳娃。據說文革時期的一個初冬傍晚,新疆烏拉泊勞教所某位幹部趕路中看到在水庫後面的河汊處有一個小孩在游水,此人心想天這么黑又這么冷,誰家的孩子還不回去,在荒野中戲水,於是他上前勸說。走近一看,他很是吃驚,小孩長一副猴面,原地跳出水面達一人多高,跳出很遠後立即竄入水中,再也沒有浮出水面。

話說上個世紀八十年代的一個清晨,天剛蒙蒙亮,新疆巴里坤縣城有位農民到縣城以西的一個山溝里用牛拉柴,走著走著,他突然遠遠看見前邊有個個子不高的身披“紅衣”的人在爬山,由於天色尚不明,看不清他的真實面目,也不好前去與其攀談。可農民心裡十分納悶;此人如果是上山砍柴,為何不帶牛也不套車,甚至手裡連個斧頭也不拿。路越走天越亮,農民再看那“紅衣人”,心中頓生恐懼,他看見那人根本沒穿衣服,而是渾身長滿了紅毛,他害怕得大叫了一聲,那野人受到農民的驚嚇,撒腿往山下跑,速度非常快,連山崖和深澗也不怕,直往前撲。原來這條山溝就被人喚作野人溝。巴里坤有關毛野人的故事流傳很廣,幾乎鄉鄉村村都有老人會講,奇巧的是每處所講故事的情節都比較一致,有鼻子有眼兒,難道它們都是真實的嗎?

神秘的新疆紅柳娃,你到底是傳說還是一個撲朔迷離的謎?

“野人”在中國早於2500多年前就有記述,其記載散見於《周書》、《山海經》、屈原《楚辭》、袁枚《子不語》等史籍。從目前所收集到的大量有關野人的資料來看,似乎確有一種以上的神秘類生物與我們人類共同生活在這個星球上,只是數量相對稀少,若不儘快發現它們,保護它們,將會造成無法估量的巨大損失。新疆從古至今,不斷有人與野人相遇,其分布之廣,可謂全國之最。野人考察與探險,必會成為世人關注和參與“西域之旅”一項重要內容,與“絲綢之路”文化考察交相輝映。讓我們一同踏上西域野人考察之旅……

烏魯木齊紅柳娃

《西域圖志》乾隆二十一年(1756年)由劉統勛等奉旨始纂,自嘉峪關外至當時新疆全境皆在記載之列,是研究西域史地及民族文化的重要文獻。此書對於野人亦有涉及:“烏魯木齊附近深山中,每當紅柳發生時,有各紅柳孩者,長僅一二尺許,結柳葉為冠,赤身跳躑山谷間,捉獲之,則不食以死。”十多年後,有關紅柳娃一事也被紀曉嵐載入《閱微草堂筆記》中:在烏魯木齊周邊山中,牧馬人經常見到一種僅一尺余高的小人,男女老幼均有。遇到紅柳開花時,他們就將柳條盤成了小圈戴在頭上,列隊跳躍舞蹈,發出呦呦的聲音,就像歌唱。有時到行軍的帳蓬里偷吃的,被人抓住,就跪下哭泣。捆住它,則不進食而死。因為形狀像小兒而喜戴紅柳,故稱其紅柳娃。縣丞丘天錦巡視牧場曾經得到一個,後竟將它醃製成標本帶回。細看它的鬚眉毛髮,同人很相像。野人紅柳娃離我們如此之近:據著名畫家龔建新回憶,解放初期他在烏魯木齊倉房溝就親眼目睹到面目猙獰、布滿灰毛的紅柳娃。據說“文革”時期的一個初冬傍晚,烏拉泊勞教所某位幹部趕路中看到在水庫後面的河汊處有一個小孩在游水,此人心想天這么黑又這么冷,誰家的孩子還在荒野中玩水,於是他上前勸說,走近一看大吃一驚:只見小孩長一副猴面,原地跳出水面達一人多高,跳出很遠後立即竄入水中,再也沒有浮出水面。

阿爾泰“阿爾瑪斯”

15世紀,德國有一位貴族漢斯·西爾伯格爾在戰鬥中被土耳其人俘虜,後被送往黃金遊牧部落中,充當了蒙古王子的侍從。一年,他隨王子來到阿爾泰山西端探險,當地居民告訴他:“在山脈的下面是一片荒原,野人‘阿爾瑪斯’就生活在那裡,它們除了臉和雙手之外,全身都長著毛,以食草和樹葉為生。”為了表示對探險隊的歡迎,當地首領將在叢林裡捉住的一對“阿爾瑪斯”敬獻給了王子。1427年西爾伯格爾將以上見聞記入了自己的探險遊記中,這大概是有關阿爾泰山“阿爾瑪斯”的最早文字記載。1963年,蘇聯一位醫生依弗羅夫在阿爾泰山旅行時,曾碰見疑為一家三口的“阿爾瑪斯”。當時,它們正站在一面山坡上,雙方距離200米,醫生用一架望遠鏡仔細地觀察這奇特的一家,一直看著它們走遠,漸漸消失在山溝中。至今在北疆火燒山附近也有叫“阿爾瑪斯”的地方,說明過去這裡曾經有野人出沒。對它的描述來自於不同的記載:它們的雙足稍有點內彎,曲膝行走,但跑得很快;上下頜很大,下巴向後縮,眉脊十分突出。“野考”專家發現,時至19世紀後期,阿爾泰山及蒙古高原阿爾瑪斯的目擊案例已明顯減少,它們中的大部分似已向西北更荒遠的地方遷移而去,以躲避不斷擴張的人類文明。

帕米爾高原野人

近百年來,幾乎從世界各大陸不斷傳出發現野人的報告,其中帕米爾高原是野人出現最為頻繁之處。在帕米爾,人們對於野人的描述不盡相同,好像是兩種不同的物種,其中有一類應屬人科,按照有關報導的描述,很像是屬於“喜馬拉雅雪人”的範圍。

1906年一位名叫巴拉金的俄國探險家,在一次到中亞的考察中曾見到一個毛茸茸的類人物種,它被認為是由學者首先親眼見到的帕米爾野人。據塔什庫爾乾縣文化館前館長塔別列地講:1937年人們在帕米爾利用陷阱捕獲了一個活體野人,雖然後來給它穿了衣服,但它一直不肯吃東西,直到眼看它要死的時候,才放走了它。

1953年,塔什庫爾乾縣馬爾洋公社三大隊的薩普塔爾漢騎驢下山,走著走著突然驢子受到驚嚇,原來在前方草地上有一身披黃毛的類人生物,並且發出類似口哨的聲音。他回村後,將此事匯報給縣公安局祖拉力局長。在隨後的調查中,發現了該毛野人遺留在現場的腳印,根據判斷它是朝雪山方向走去的。後來此事在當地流傳很廣。

1964年4月,在阿克陶克孜里塔克公社附近有三四人同時看到一個類人動物,公社曾三次打電報給州政府。據原公社社長白克玉奴講,在此之前的1961年,慕士塔格峰地區卡拉塔西大隊曾出現一個野人,目擊者農民馬莫提與野人相距不到十米,由於野人出現突然,當時他被嚇昏了過去。事後他描述野人渾身披棕黃長毛,瘦高個子,腿細長。多年來,人們多次在此目擊到野人,見到野人的足印,克州政府組織的調查組還發現了兩組野人的足印……

和田野人

《新疆游記》是一部寫於80多年前的西行日記,作者謝彬以北洋政府財政部委員身份,歷時14個月遍游新疆。1917年7月23日,他留下了一段非常珍貴的資料:“和闐南山有野人,生而有尾,長四五寸,語言服裝,皆殊纏回。七八年前,有某婦逃迷入山,與彼野人同居數年,且育兒女,歸述家人,具雲如是。又前年大水,河中撈取童屍,亦屬有尾。按自和闐東訖若羌,南連西藏,雪山綿亘,廣袤所及,杳無稽考。其中番族異種,生息於是山中,為吾人所未知者,必尚居多。苟有探險大家,縋幽鑿險,從事詳查,當能發見伊古以來秘密國家之大部落與極好領土,不僅此有尾夷人一種已也。”

事隔60多載,又有兩件重大的野人目擊案例,即發生於新疆通往西藏的山路上。1980年11月13日下午5時許,阿里武警直屬中隊幹部王小鵬等執行押款任務,途經和田泉水溝時,突然在汽車前右側150米處,出現一個身高約兩米,全身長灰白毛的類人生命,他們遲疑片刻後欲開槍射擊,那毛野人兩腳直立奔跑,速度很快。1983年4月,新疆喀什郵遞站的艾買提等兩人在上述地區亦發現相同毛野人,他們受到了驚嚇,日後都感到十分緊張和恐懼。

新疆究竟有無野人?通過以上史籍、目擊案件的追尋,人們見仁見智,心中自會有一答案。此刻權以人類學家周國興先生的觀點作為本文的結語:“自然界太複雜了,我們不能用單一的模式去認識這變化無端的大千世界,正確的態度還只能是實事求是,嚴肅認真地去探索、去認識、去揭示,直到徹底解決這一謎中之大謎!”

阿爾泰“阿爾瑪斯”野人像

阿爾泰“阿爾瑪斯”野人像 準噶爾野人照片

準噶爾野人照片