基本介紹

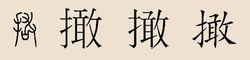

撖姓

撖姓撖[撖,讀音作kǎn(ㄎㄢˇ),可讀作hàn(ㄏㄢˋ)]

姓氏淵源

春秋時期,齊國有一個大夫名止,被封於闞(今山東汶上),世稱闞止,他的後代便以祖上封邑為姓,形成闞氏。據典籍《廣韻》記載:“撖,姓也。”公元前三世紀末,漢高祖劉邦與匈奴和親,冒頓單于與翁主(諸侯王的女兒叫翁主)劉氏(劉姓諸侯的女兒)生子稽粥,後繼位為單于,史稱老上單于。老上單于又娶翁主劉氏(劉姓封侯之女),生二子:軍臣單于和伊稚斜單于。伊稚斜單于生三子:烏維單于、句犁湖單于、且鞮侯單于。且鞮侯單于生子虛閭權單于。虛閭權單于生子稽侯,即西漢晚期著名的呼韓邪單于。呼韓邪單于生子囊知牙斯,即位後稱為烏珠留若鞮單于。烏珠留若鞮單于生子比,任右日逐王,領南邊八部。右日逐王比為冒頓單于的第十代孫。當時,正值兩漢更替,而匈奴族內部也爭鬥激烈。公元46年,單于輿去世,按匈奴族兄終弟及制,應傳位給王昭君所生的兒子也即單于輿的弟弟右谷蠡王知牙師,但單于輿在生前將知牙師殺死,而傳位給他自己的兒子蒲奴。公元48年,右日逐王比(知牙師的長子)因不滿蒲奴單于繼位,率匈奴南八部兵四五萬人宣布獨立,向東漢奉藩稱臣。從此,匈奴族分為南北兩部,單于比即為南匈奴的第一個單于。

公元50年冬,南匈奴單于比率部從離五原西部塞四十公里處的南單于庭繼續向內徙居到西河美稷(在今山西省西北、內蒙南部),以美稷為南單于庭。單于比又將南匈奴的各部屯居在漢朝北部的北地、朔方、五原、雲中、雁門、代、定襄等郡。從此,南匈奴成為漢帝國的守戍邊疆者和編戶齊民。匈奴族與北方漢族錯居通婚,匈奴單于還派貴族子弟到漢都雒陽學習漢文化。南匈奴自南下歸屬漢朝,就開始祭祀漢家祖先。這樣,南匈奴便不斷被漢族和漢文化同化。大約從這時起,南匈奴就以漢朝皇族後裔自居。因為當年漢光武帝劉秀與郭皇后的第二子劉輔的庶孫劉進伯官至度遼將軍,在攻打匈奴時失敗,被囚禁於獨山(今遼寧海城)之下,遂居於匈奴娶妻生子,其後裔被匈奴同化,變成了匈奴貴族。劉進伯的後裔即谷蠡王尸利單于。闞氏一支後人在劉進伯帳下為中軍護衛官,亦隨其為匈奴所捋,因忠心於劉進伯,固而後來仍在劉進伯帳下為護衛。劉進伯感其忠,遂改其闞氏為撖氏,以嘉稱其忠誠守護,其後裔遂稱撖氏,讀音仍為kǎn(ㄎㄢˇ)。在史籍《後漢書》中,僅稱“闞護衛易為撖”,卻未記載其名,這有待進一步考證。在史籍《姓苑》中記載:“撖,今河內有之。”在史籍《續通志·氏族略》中也記載:“明撖仁亮,宣德舉人。”南朝宋國著名思想家、史學家何承天在著寫的《姓苑》中所指“河內”,即為當時的河內郡,其地在今河南省沁陽市、溫縣一帶。

至於撖氏的姓氏讀音,在典籍《唐韻》、《集韻》中標註得很清楚:為“枯含切”,即讀音為kǎn(ㄎㄢˇ),與闞氏的姓氏讀音完全相同。

姜姓闞氏、撖氏同宗同源,皆尊奉闞止(姜止)為得姓始祖。

得姓始祖

闞止。據史籍《尚友錄》的記載,闞氏是春秋時期齊國卿士闞止的後代,望族出於會稽。《姓氏考略》記載,闞是春秋時代魯國的一個地名,故地就在今天山東省汶上縣西南的南旺湖中。這個地方,正是我國闞氏家族的發源地,他們的祖先“以地為氏”而姓了闞。《春秋三傳》記載,魯桓公十一年,桓公便曾與宋文公會於闞地。當地的居民有人以地名為自己的姓氏。闞氏後人奉闞止為闞氏的得姓始祖,撖氏亦然。

遷徙分布

撖氏是一個古老的姓氏群體,但在今中國大陸的姓氏排行榜上未列入百家姓前兩千位,在台灣省則名列第一千四百三十六位,以河內、天水、會稽為郡望。

今河南省的平頂山市寶豐縣、郟縣,內蒙古自治區的鄂爾多斯市杭錦旗、巴彥淖爾盟五原縣,甘肅省的蘭州市永登縣,寧夏回族自治區的銀川市、石嘴山市大武口區,山西省的臨汾市襄汾縣、翼城縣、運城市絳縣,台灣省等地,均有撖氏族人分布。

郡望堂號

郡望

河內郡:古以黃河以北為河內,以南、以西為河外。春秋末期楚、漢之際,約在公元前三世紀末置郡,治所在懷縣(今河南武涉),當時其時轄地在今河南省黃河以北、京漢鐵路以西一帶地區,包括汲縣。魏文帝黃初年中,河內郡析置朝歌郡(今河南淇縣)改屬冀州(今河北冀縣),四縣隨之改屬、後又回歸河內郡。屬司州河南尹的有卷(今河南原陽)、原武、陽武三縣。屬兗州(州治廩丘,今山東鄄縣)陳留國的有封丘、酸棗、平丘、長垣四縣,屬兗州東郡的有燕。西晉時期移治野王(今河南沁陽)。隋朝時期於野王為河內縣,隋、唐兩朝的河內郡即懷州。元朝時期設為懷慶路。明、清兩朝為懷慶府,河內縣之名不變,常為治所。民國政府時,改河內縣為沁陽縣。

天水郡:亦稱上邽郡。西漢朝元鼎三年(丁卯,公元前441年)置郡,治所在平襄(今甘肅通渭),其時轄地在今甘肅省通渭縣、秦安縣、定西縣、清水縣、莊浪縣、甘谷縣、張家川縣及天水市西北部、隴西東部、榆中東北部地一帶地區。東漢朝永平十七年(甲戌,公元74年)改為漢陽郡。三國時期曹魏仍改為天水郡。西晉時期移治到上邽(今甘肅天水),北魏時期仍改回為天水郡,其時轄地在今甘肅省天水市、秦安縣、甘谷縣等市縣一帶地區。

會稽郡:秦始皇二十五年(己卯,公元前222年)於原吳、越地置郡,治所在吳縣(今江蘇蘇州),轄境包括有江南、浙江省大部及皖南一部。西漢武帝元封五年(乙亥,公元前106年),會稽郡受督於揚州刺史部,時領二十六縣,在今浙江省境內有十八縣。東漢朝永建四年(己巳,公元129年)分吳、會稽為二郡,會稽移治山陰(今浙江紹興),有浙閩之地。西漢時期轄地在今江蘇省長江以南、茅山以東、浙江省大部份(僅天目山、淳安縣西部小部分地區除外)、安徽省水陽江流域以東及新安江、率水流域一帶及福建全省。三國時期孫吳國分設臨海(今浙江台州)等郡後,其轄境縮小。西晉朝太康二年(辛丑,公元281年),以會稽地封驃騎將軍孫秀,以郡為國,稱會稽國。隋朝開皇九年(己酉,公元589年)平陳,省郡縣,廢會稽郡為越州,後又分山陰縣置會稽縣。清朝順治年間(公元1644~1661年)移治到山陰縣(今浙江紹興)。民國時期合會稽、山陰二縣為紹興縣。今為浙江省紹興市。

堂號

河內堂:以望立堂。

天水堂:以望立堂。

會稽堂:以望立堂。

歷史名人

撖 駟

(生卒年待考),字玄陰;敦煌郡人(今甘肅敦煌)。著名五胡十六國時期北涼國大臣。聰敏過人,博通經、傳,過目成誦,曾注王朗的《易傳》,另撰有十三部州志。當時北涼國王沮渠·蒙遜很看重他,曾任他為秘書考課郎中,專門負責點校經籍,勘定了諸子百家三千餘卷,後官至尚書。

撖仁亮

(生卒年待考),河內郡人(今河南溫縣)。著名明朝宣德年間舉人。

撖學文

(公元1955~今),筆名漢文,號新夏人;寧夏銀川人。著名現代畫家。畢業於寧夏大學美術系(原銀川師專美術系),1983年進修於上海師範大學,2002年訪學於中央美術學院。師從趙寧安等教授研修花鳥畫。現任寧夏大學美術系副教授;寧夏美協國畫藝委會委員;寧夏美術教育研究會理事;銀川書畫院畫師。

作品多次參加國內外各類展覽並獲獎,其代表作《白芙蓉》入選第八屆全國美展。多年來在寫意花鳥畫教學和創作上進行不懈地努力與探索,初步形成具有西部地域特色的花鳥畫風格。近年來,他多次深入生活實地寫生,其作品“道法自然”,關照自然。“一枝一葉總關情”,撖學文的畫充滿著對人與自然的關愛與理解,在傳統樣式中蘊涵著時代氣息和個人情懷,他的畫筆墨酣暢,野逸中不失其雅趣,恬淡中洋溢著激情,具有自然恬淡的新文人畫風貌。撖學文是當代中國花鳥畫壇具有潛能的實力派畫家。

撖建平

(公元1958~今),內蒙古烏海人。著名現代農民企業家。內蒙古漢森葡萄酒業有限公司——小小葡萄致富百姓。內蒙古烏海市屬於荒漠性草原,是沙塵暴的源頭,自然環境惡劣,生態環境脆弱。近年來撖建平帶頭種植葡萄和梭梭等經濟作物上萬畝,積極植樹造林綠化荒漠,並提出合理開發利用沙生植物資源,從單純的防沙固沙,逐步轉到全面開發利用沙漠資源的軌道上來。在撖建平的帶頭示範下,其他企業和個人也積極參與進來,總計改造沙漠十餘萬畝。當地的生態環境得到大大地改善,為國家節約投入上億元。

20世紀90年代末,烏海市葡萄已發展到上萬畝,因沒有葡萄酒加工及時轉化,葡萄銷路不暢,這大大挫傷了農民的種植積極性,農民開始大面積砍伐葡萄樹,改種農作物,農民一度返貧。2001年,撖建平想到了這個問題,他全部收購農民種植的葡萄,解決農民銷售難的問題,並依靠葡萄加工業這個龍頭,保障葡萄種植業良性發展,通過產業升級來保護自然環境、改善生態環境。光這一項,每年為國家創稅近千萬元,帶領一千餘戶農民增收致富。撖建平希望以“源自大沙漠,天然好品質”的葡萄加工業為基礎,以生態效益和社會效益為目的,讓更多的農民擺脫貧困,走上富裕的道路。撖建平的企業被授予“內蒙古自治區扶貧龍頭企業”。

撖瑞才

(公元1962~今),內蒙古呼和浩特人,律師,內蒙古律師協會委員,內蒙古呼和浩特宏德律師事務所副主任。

撖雁軍

(公元1964~今),山西運城人。著名現代法律工作者。北京市天鐸律師事務所律師。

撖曉紅

(公元1971~今),內蒙古呼和浩特人。著名現代法律工作者。內蒙古自治區呼和浩特市宏德律師事務所律師。