基本信息

拼音:拗ǎo 體 tǐ異體字:抝

漢字首尾分解:扌幼 漢字部件分解:扌幼

拗,意思是彆扭,不順。就近體詩來說,合格律是聲音順,不合格律是聲音不順。

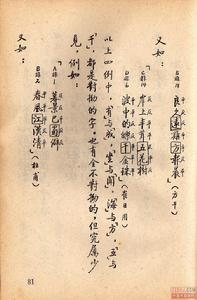

拗體定義

律、絕詩每句平仄都有規定,誤用者謂之“失粘”。不依常格而加以變換者為“拗體”。前人所謂“拗”,除有時變換第二、四、六字外,著重在五言的第三字和七言的第五字。兩聯都拗的稱“拗句格”,通首全拗的稱為“拗律”。詩人中有故意為之者。如清王軒《聲調譜序》云:“韓(愈)、孟(郊)崛起,力仿李(白)、杜(甫)拗體,以矯當代圓熟之弊。”凡“拗”必須用“救”,平拗仄救,仄拗平救;如上句該平的用仄,下句就得把該仄的用平,以調節音調,使詩句聲調和諧。有拗有救,才不為病句,這就稱為“拗律”。但是也有拗而不救的。

拗體運用

拗體分類

有人把詩體分為三類:1、律體。律體是講究平仄的,講究“句中平仄相間、聯內平仄相對、聯間平仄相粘,偶句句尾押韻”的;

2、古體。古體除了押韻有其相似之處外,它是不講究平仄,當然也不講究平仄相對和平仄相粘。

3、拗體。拗體與律體不同之處是,它可以平仄失對、平仄失粘,但也不是完全不考慮平仄。當與正格的律體違背時,採取補救的辦法,即“拗救”,以求“合律”。