理論解釋

順磁性和抗磁性

順磁性和抗磁性概念說明

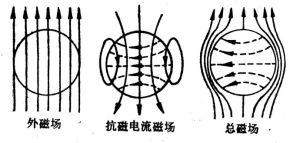

完全抗磁性

完全抗磁性按照經典理論,傳導電子是不可能出現抗磁性的。因為外加磁場(由於洛倫茲力垂直於電子的運動方向)不會改變電子系統的自由能及其分布函式,因此磁化率為零。

在外磁場作用下形成的環形電流在金屬的邊界上反射,因而使金屬體內的抗磁性磁矩為表面“破折軌道”的反向磁矩抵消,不顯示抗磁性。

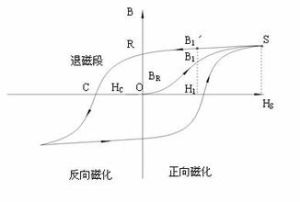

抗磁性是一些物質的原子中電子磁矩互相抵消,合磁矩為零。當受到外加磁場作用時,物質原子的電子軌道運動會發生變化,而且在與外加磁場的相反方向產生很小的合磁矩。這樣表示物質磁性的磁化率k便成為絕對值很小的負數。一般抗磁性物質的磁化率約為負百萬分之一(-10-6)。

由於組成物質原子的原子核外電子環流的作用使其具有的磁特性。抗磁性是產生的磁性作用在與外加磁場相反方向產生禁止。如物質中存在不配對電子時,則出現順磁性,而且可超過任何的抗磁性。禁止與去禁止取決於核相對任一感生磁場的方向,故稱為各向異性效應。抗磁性各向異性是由π和δ電子云內的環流引起的。

只有純抗磁性物質才能明顯地被觀測到抗磁性。例如,惰性氣體元素和抗腐蝕金屬元素(金、銀、銅等等)都具有顯著的抗磁性。當外磁場存在時,抗磁性才會表現出來。假設外磁場被撤除,則抗磁性也會隨之消失。

從M=ⅹH的關係來看,磁化率ⅹ是負的,原子磁化率的數量級約為10-5 ~10-6 eMu。

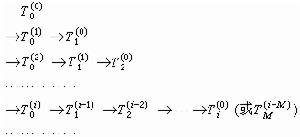

外加磁場使電子軌道動量矩發生變化,從而產生了一個附加磁矩,磁矩的方向與外磁場方向相反。在磁場作用下,電子圍繞原子核的運動是和沒有磁場時的運動一樣,但同時疊加了一項軌道平面繞磁場方向的進動,即拉莫爾進動。與其對應的原子磁化率是

式中 為原子中第i個電子的軌道均方半徑,

為原子中第i個電子的軌道均方半徑, 是對一個原子求和,N是阿伏伽德羅常數,m和e分別是電子的靜質量和電荷,с為光速。

是對一個原子求和,N是阿伏伽德羅常數,m和e分別是電子的靜質量和電荷,с為光速。

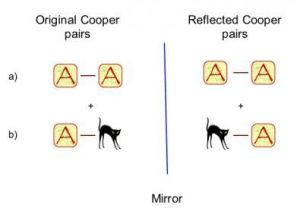

任何物體在磁場作用下,都會產生抗磁性效應。但因抗磁性很弱,若物體具有順磁性或序磁性(見鐵磁性)時,抗磁性就被掩蓋了。因此,從原子結構來看,呈現抗磁性的物體是由具有滿電子殼層結構的原子、離子或分子組成的,如惰性氣體、食鹽、水以及絕大多數有機化合物等。由於邁斯納效應,超導體是理想的抗磁體(見超導電性)。實際上,自然界中絕大多數物體都是抗磁性的。