簡介

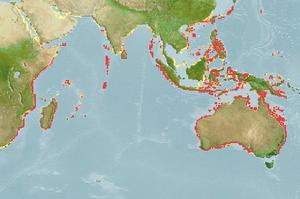

後鰭鋸鰩,分布於印度-西太平洋熱帶海域,從紅海和非洲東部到印尼、澳大利亞,中國南海也有發現。

後鰭鋸鰩體長可達430厘米,背部呈褐綠色或橄欖色,腹部白色,微微泛黃,它的“鋸”上長有23-37對鋸齒。棲息於瀉湖、河口和淺海灣,底棲魚類,以泥沙中的甲殼類和軟體動物為主食。

後鰭鋸鰩

後鰭鋸鰩分類

界: 動物界 Animalia

門: 脊索動物門 Chordata

綱: 軟骨魚綱 Chondrichthyes

目: 鋸鰩目 Pristiformes

科: 鋸鰩科 Pristidae

屬: 鋸鰩屬 Pristis

種: 後鰭鋸鰩 P. zijsron

種類

現存的鋸鰩目一共有兩屬 , 包括鈍鋸鰩屬(Anoxypristis)及鋸鰩屬(Pristis) , 鋸鰩類體型是僅次於前口蝠鱝屬的鰩類 , 體型最細小的昆士蘭鋸鰩(Pristis clavata)雄魚最大長3.06米 , 雌魚最大長2.1米 ; 鈍鋸鰩(Anoxypristis cuspidata)最大可達3.5米 ; 最大的櫛齒鋸鰩(Pristis pectinata)平均長5.5米 , 最大達7.6米 ; 此外普通鋸鰩(Pristis pristis)(全長可達5米) , 小齒鋸鰩(Pristis microdon)(全長可達7米) , 大齒鋸鰩(Pristis perotteti) (全長可達6.5米) 及後鰭鋸鰩(Pristis zijsron) (全長可達7.3米)都是體型巨大的鰩類 , 其中大齒鋸鰩(Pristis perotteti)重量達500至600公斤。

地理分布

鋸鰩類分布於非洲 , 澳洲及加勒比海等熱帶及亞熱帶海域 , 它們也會於淺海灣及江河口出沒 , 甚至河流也可見其蹤影 , 例如生活於西非 , 加勒比海 , 美洲中部海岸及南美的大齒鋸鰩(Pristis perotteti) , 它們也會於尼加拉瓜湖(Lake Nicaragua)出現 ; 小齒鋸鰩(Pristis microdon)及後鰭鋸鰩(Pristis zijsron)分布於印度洋及西太平洋 , 昆士蘭鋸鰩(Pristis clavata)僅只分布於澳洲北部海岸 , 櫛齒鋸鰩(Pristis pectinata)於西大西洋的紐約至巴西 , 墨西哥灣及加勒比海 , 直布羅陀至非洲西南部海岸 , 印度洋及西太平洋 , 澳洲北部都可見其蹤影 , 地中海可能也有其分布 , 普通鋸鰩(Pristis pristis)則分布於東大西洋及地中海 ; 鈍鋸鰩(Anoxypristis cuspidata)從東非 , 葉門 , 印度 , 泰國 , 印度尼西亞 , 澳洲 , 南中國海至黃海 , 日本西南部的海域都有分布。

分布範圍

後鰭鋸鰩分布於印度-西太平洋熱帶海域,從紅海和非洲東部到印尼、澳大利亞,中國南海

也有發現。

保護級別

世界自然保護聯盟紅色名錄列為:極危(CR)