編輯推薦:

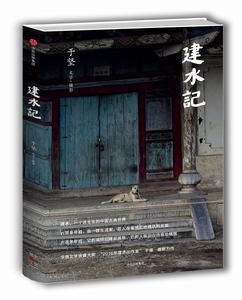

★華語文學傳媒大獎 “2016年度傑出作家”于堅的最新力作。

★閱讀此書,可以令你跳脫出千城一面的審美疲勞,學會理解一座古城、一座建築、一種儀式,如何安放、庇護人類的心靈。

★禮失求諸野,論及古典中國的生活方式,中原大地、江南水鄉早已被現代化盡數侵襲,唯有處於邊地的古城建水,才能承托你的夢想和追尋。

★幾十年間,詩人不斷穿梭在建水的大街小巷,體悟建水的建築、手藝、生活方式,查詢各類古籍,最後熔鑄成37篇文章、配以精挑的134張照片,述說這座古城的前世今生,探尋了建水人為何仍能“詩意地棲居”。

內容簡介:

《建水記》是一本關於古典生活、建築、手藝的沉思錄;也是著名詩人于堅追問何為“詩意地棲居”之作。

2015 年冬天,于堅帶著比利時漢學家麥約翰來到建水。麥約翰浸淫中國文化數十載,他在建水長嘆,他一輩子要找的那箇中國,就在這裡。

14世紀晚期, 明朝廷“移中土大姓, 以實雲南”。二三十年間,數十萬移民背井離鄉,遷徙雲南。這是一支由生活世界的行家裡手、大師組成的隊伍,他們從中原、江南帶著各類種子、精緻的手藝,依照宋元時形成的經典“營造法式”來建築一個夢想中的天堂。建水城就這樣誕生了,彼時的它,名曰“臨安”——一個來自天堂的名字。

如今,建水城已經年華老去,與它同時代興起的古城,大都煥然一新。而它卻在20世紀的城市化、大拆遷的洪流中如頑石般倖存,以致在中國,人們要證實曾經存在過一個“雕欄玉砌”的詩意世界,找回那些傳統的建築樣式、生活方式……只有去建水。建水成了古典生活世界的活化石。

作者簡介:

于堅

1970年開始寫作詩歌、散文、小說、評論。

1980年開始攝影。

1992年開始拍攝紀錄片。

著有詩集、文集多種。獲數十種詩歌獎、散文獎。

長篇散文《印度記》獲2012年《人民文學》雜誌非虛構作品獎。

在第十五屆華語文學傳媒大獎中,榮膺“2016年度傑出作家”。

紀錄片《碧色車站》入圍阿姆斯特丹國際紀錄片電影節銀狼獎單元。

系列攝影作品獲2012年美國《國家地理》雜誌華夏典藏獎。

紀錄片《同飲一江水》總撰稿。

最近二十年為《中國國家地理》《華夏人文地理》《旅行家》等刊物特約撰稿人。

在國內外多地舉辦攝影展。

文摘:

1

雲南建水城,古稱臨安。臨安本是杭州,那箇中國天堂的舊稱,雲南建水這個臨安是明代命名的。就像歐洲移民到了北美大陸,沿用歐陸地名而取的“紐奧良”“新英格蘭”一樣,建水這個臨安是一個新臨安。這個明朝洪武十五年(1382)的命名暗藏著野心,“上有天堂,下有蘇杭”。建水人要在他們的家鄉建造一個杭州那樣的天堂,他們成了。過了152年,明嘉靖十三年(1534),被流放雲南,“永遠充軍煙瘴”的大詩人楊慎來到建水拜訪他的朋友葉瑞,建水城令他大吃一驚,楊慎寫了一首詩《臨安春社行》,描繪他所見的建水:

臨安二月天氣暄,滿城靚妝春服妍。

花簇旗亭錦圍巷,佛遊人嬉車馬闐。

少年社火燃燈寺,埒材角妙紛紛至。

公孫舞劍駭張筵,宜僚弄丸驚楚市。

楊柳藏鴉白門晚,梅梁棲燕紅樓遠。

青山白日感羈游,翠斝青樽詎消遣。

宛洛風光似夢中,故園兄弟復西東。

醉歌茗艼月中去,請君莫唱思悲翁。

令我驚訝的是,楊慎詩里描寫的建水,並未隔世,我幾乎以為,楊慎才擱筆走了不久。楊慎筆下的這個建水城大體上還在著,不僅是城池、建築、雕樑畫棟、朱門閭巷、水井、牌坊、飯館、荷塘稻田……最重要的是,楊慎詩中寫到的那個世界,雖然細節已經改變了許多,但氛圍依然可以感受到。“少年社火燃燈寺”,燃燈寺還在,依然在敲著木魚。寺院門口的那口井依然清冽,楊慎如果在燃燈寺喝過寺僧沏的茶,茶水應當就是這口井裡的水。幾個閒人坐在井邊,聊天,嗑瓜子,要到吃午飯才會散去。只是看不見社火,因為春節才過不久,社火剛熄。當年楊慎來建水找葉瑞玩時,住在太史巷的葉氏宗祠,太史巷xianzai叫作太史巷街,這條街還在,這是一個奇蹟。在中國過去數十年的拆遷運動中,有些古城倖存下來,但大多數都成了民居博物館,原住民被搬遷,只剩下建築空殼。看上去古色古香,內里全是商店,再沒有“炊煙逗屋”(仇遠),“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”(劉禹錫)。建水巋然不動,我行我素,“邦有道,谷”,依然是原住民的故鄉,過著與楊慎來訪時大同小異的日子,水井安然,汲水的、挑水的、送水的、掃落花的、做豆腐的、納鞋底的、補衣裳的、做木工的、做涼粉的、開茶館的、做米線的、彈棉花的、養花的、玩古董的、做陶器的、銀匠、屠夫、魚販……洗衣的婦人也還蹲在井邊,背上依然背著個娃娃。明月依然在這個城裡“轉朱閣,低綺戶,照無眠”。

2015年冬天,我帶著我的朋友麥約翰來建水,他是比利時人,自號無能子,一生都在研究中國文化,將老子的《道德經》翻譯成弗萊芒語。他在建水長嘆,他一輩子要找的那箇中國,就在這裡。此後,他多次來,開始寫一本關於建水的書,並將他女兒送到昆明來學習中醫。

建水如今已經被一座座同質化的新城圍困,危機四伏。我從青年時代起就多次來建水,小住,長住,我目睹了它的猶豫、變化和堅定不移。人類為什麼會有建水城這樣的棲居地?它又為什麼落後於時代?又為什麼因“落後”而鶴立雞群,不同凡響?數十年來我一直在想這些問題。

11

在建水,最好玩的事就是串門。敲開這家進去看他家的水缸,敲開那家去看他家的窗子。居民好客有古風,進去參觀他們很高興,來客都是貴人。把別人的故鄉當成博物館,自己沒有這樣的家了么,那樣的家就成了審美對象。串門幸好是老馬帶著,這是熟人社會,陌生人可找不到門。老馬畢業於藝術學院,不畫畫了,做些設計混日子,活得像個古人,不求上進,沒有手機,只是讀書、修身養性、吹散牛,朋友來么陪著耍耍。

老馬說他一個月只用幾百塊錢就夠了。我開始有些不相信,怎么活嘛。後來發現,老馬這么活:穿個可以穿一百年的皮夾克,穿到起包漿,越穿越好看。早上窗外日遲遲的時候,起床出門,先站在巷口發陣呆,看“紅杏枝頭春意鬧”,然後去王麻子開的米線館吃碗氽肉米線,十塊錢一海碗,倒進肚子一上午就飽飽的了。然後去趙家大院看他家養在石缸里的金魚,金魚好看,石缸更好看,正面用柳體刻了兩行詩,刻的是:初日照林莽,積靄生庭闈。還刻著幾根蘭草、一窩怪石。一口缸,打造得像個小博物館似的,又是書法,又是絕句,又是浮雕,本身又是養魚的水池,金魚像宮娥一樣游來游去,賞心悅目到了極致。恰有一尾金魚撥開水草帘子,抬頭看看天色,又一搖槳駛回深處。老馬也跟著看看天色,已經忘了jintian要乾什麼,乾脆與這家的主人下盤象棋,三局兩勝。半晌,夥計找來說有個花園要設計裝修草圖,這才回工作室去畫草圖,老馬不喜歡電腦,他用自己的腦。想著,說著,草圖讓畢業於設計學院的夥計用電腦做。然後又走去雲老師家看他的新作,準備“古今多少事,都付笑談中”。路上經過楊媽媽家的院子,梨子熟了,大媽摘兩個給他,用井水沖沖連皮吃掉,又飽了。朝正蹲在水井邊洗衣的姑娘們瞅瞅,想起沒煙了,又折到燃燈寺旁的小鋪子去買,然後去寺里的老柏樹下一坐,先抽上一根。看看上星期開的那些花開完了沒有。雲老師不在,敲門不應。回頭見老鄭家的門開著,推門進去,鄭家是個小四合院,老鄭也不在,老馬自己找把躺椅,拉到陰涼處,小睡一刻。醒來時老鄭還沒有出現,抬手摘兩個枇杷捏著,走了。這回走去迎暉樓前面的小廣場。滿場的閒人,坐著的、躺著的、蹲著的、抱娃的、下棋的、理髮的、賣藥的、走江湖耍把戲的、唱戲的……城裡的象棋大師正在敲旗,被閒人團團圍住,指手畫腳,都幫著那個手生的呢。老馬擠不進去,就找棵樹靠著,借著樹蔭,聽著旁邊敲棋子的聲音再眯上一刻。挨晚,老馬回到他母親的老宅子,老母親千年如一日的晚餐已經擺在桌子上,正盼著兒子呢。晚上他讀書,不看電視。到個九十點,老馬要睡了。老馬喜歡說:“天睡我睡,天醒我醒。”

跟著老馬。進了這家看見一排欄桿,而主人一家正在桂樹下打麻將,只是歪頭笑笑說:“坐嘛,坐嘛。”進了那家,看見人家的中堂掛著錢南園先生的字,供桌上擺著建水民國時期的制陶大師戴得之做的黑陶花瓶,上面的梅花畫得那個燦爛,字寫得那個雲煙亂飛。一人蹲在水井旁邊宰雞,四五個姑娘在洗菜,親戚朋友坐了一院子,都等著吃呢。這些院落大多數彼此相通,你家的竹子是我家窗子前的水墨,我家後花園的桃花是你家前廳的粉彩,我家的桂花為你家的黃昏而香,你家的喜鵲為我家的客人而唱。戶戶垂楊、明月古井、雕樑畫棟、茂林修竹、小橋流水……大家共享,都是好在的地方。看罷出來,心裡總是空落落的,想要是住在這院就好了,又想住在那院也好。

跟著老馬。去看土地廟,土地廟就是過去供奉大地之神的地方,xianzai不供了,但廟還在,改成會議室。門鎖著進不去,只能隔著窗簾縫瞅瞅。院子裡閃出來一個紅光滿面的老者,聽說我們對土地廟感興趣,很高興,馬上喋喋起來。老者說,建築專家認為有唐代的風格。這一指點,果然看出那黑黝黝的大梁,大氣古樸,結構莊嚴。又說個故事,有一天夜裡他看見土地公公躺在柏樹下哭,他本來是坐在廟正中間的神龕上的。天亮後,土地公公的塑像就被紅衛兵砸掉了。老者說罷,忽然就不見了,其實他和我們道別,還握過手,但感覺是突然不見了,覺得他就是那位被免職的土地公公。

跟著老馬。已經中午,肚子有點兒空了,就去永寧街的快餐店裡,花十元錢吃個三菜一湯。建水的快餐店與別處不同,不會自慚形穢,它就是為平民開的。建水一城都是平民,一切設施、服務都是為普通人著想,最高級的地方是文廟,但只是建築高級,這個高級也是為了讓平民出出進進。永寧街的小館子一家連一家開了半條街。為了省電,小館子裡面黑漆漆的,只見杯盤碗勺在閃光,倒有一種中世紀的氣氛,仿佛在裡面隨時可以遇見堂·吉訶德和桑丘。早三十年的話,小酒館外面還會拴著馬匹。xianzai沒有馬匹了,有時候收廢品師傅的三輪車會停在附近,人在裡面吃著呢。食客有閒人、失業者、老闆、公務員、鄉下人、土著、民工、掃大街的、國小老師、中學老師、學生、大爺、舅公、叔叔、嬸嬸、大娘、姑娘、婆娘……有個流浪漢天天來吃,五十多歲,蓬頭垢面,靠著天井邊的小桌子,喝一盅苞谷酒,嚼幾顆花生米,還哼點什麼,天天來。一碟爆炒豬肝、一碟清炒韭黃、一碟老奶洋芋,一杯白酒,一碗米飯,也就是十塊錢,米湯免費。炒菜的大鍋支在店門口,廚娘就像眾人的保姆,胖而敦實,絕不因為價格便宜而馬虎,一盆子打好的雞蛋滑溜溜地倒向熱油里去,即刻嘩啦啦爆響起來,大鍋鏟噼里啪啦撥拉一陣,一盆黃生生的炒雞蛋已經誕生。那爆響撥拉之聲使得滿堂都像在一口大鍋里似的,個個吃得熱騰騰、喜滋滋。彝族女人黑亮的臉龐在鍋邊閃光,用小勺餵她的小孩,說是來城裡面賣桃子,吃完飯就上山了。我點了這三樣:丸子兩個、小蔥爆豆腐、青豆炒苞谷。老馬點的是油淋牛乾巴、草芽肉片、小白菜。正嚼著,抬頭看見雲老師路過。“來喝口嘛!”老馬叫道。雲老師是個畫家,以前經常背著畫箱去西雙版納寫生,xianzai不去了,畫建水。雲老師站在大鍋旁邊和老馬聊了幾句,那保姆又炒出一窩雞蛋,金子般地放著光。雲老師說:“不吃了,先走一步,還要去澆花。”