簡介

天鏡閣景區

天鏡閣景區景區內有天鏡閣、觀音閣、太子閣、八仙樓、羅荃寺、羅荃塔遺址,洱岩題,郭沫若詩刻及石騾子等景點,每處都有流傳久遠的傳說故事。

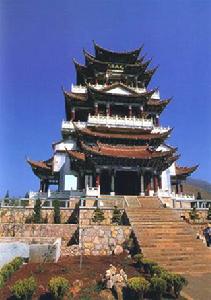

大理洱海東玉案山上的天鏡閣景區,因玉案山三面臨水,懸崖壁立,地勢險要,有山環吞海,澄海如鏡之勢,明代所建之閣即起名為“天鏡閣”而成為大理洱海的四大名閣之一,原有的天鏡閣曾被毀,現為重建,規模雖不如從前,但仍舊能看出天鏡閣建造之初的氣勢。

史載,天鏡閣和觀音閣為一闌若(寺院),始建於晉天福四年,即公元939年,距今已有一千多年歷史。名人名聯“逸峰斜插水中東是水西是水,傑閣遙臨天外上有天下有天”極盡其景致之妙。觀音閣內供奉“南(洱)海觀音”,求籤拜佛者絡繹不絕。每逢觀音會、佛祖會、耍海會、星回節、火把節,這裡遊人香客雲集,熱鬧非凡。八仙樓樓里樓外,供奉有上八仙、下八仙,加上羅荃寺里還供有附近村民的本主的所謂三教合一的文化現象。到此供奉的香客初一、十五絕對吃素,而平時則可開暈,非常實惠。這裡集中反映了白族文化的內涵。

這裡已經成為大理的一個著名景區,是觀賞大理蒼山洱海風光的最佳位置。如果運氣好,還可看到蒼洱奇觀——望夫雲和玉帶雲。如果有興乘船游洱海,還可體驗漢代司馬相如留下的“此水可當兵十萬,昔人空有客三千”的內涵以及為何南詔王命人在此刻下“國門在此”?為什麼南詔大理國何以能存在600多年?為什麼古人要選擇在這裡建寺閣?

景區內有食宿設施。歡迎遠方客人在此小憩。客人可以享受地道的白族民俗迎客待遇,品味一苦二甜三回味的“三道茶”,還可聆聽由民間藝人演唱的淳樸美妙的白族“大本曲”,更能品嘗以洱海水煮洱海魚為主的白族“海八碗”。用遊客的話說,這是在“人間仙境”品味“人間美味”。

傳說

天鏡閣景區

天鏡閣景區每年,秋冬之際,大理蒼山頂上出現飄浮遊動的氣象雲景“望夫雲”,大理洱海就要掀起風浪,船隻不敢航行,人們把它稱為“無渡雲”。清代詩人趙廷玉有《望夫雲》詩:

一縷浮雲幾度秋,堅心常注海中漚。踉蹌浪打蛟龍窟,綽約神明水月樓。

捲地難平千古恨,回峰又鎖百重憂。可憐夫婿無訊息,空抱情根護石頭。