正文

基本構造格架 大洋洲的構造輪廓是以澳大利亞為中心呈環帶狀分布,其主體是澳洲大陸中西部的澳大利亞地盾,內緣為澳洲東部古生代褶皺帶,外緣為紐西蘭中生代、新生代褶皺帶及美拉尼西亞等群島的新生代火山弧。

澳大利亞地盾包括3部分(圖1):

①西部克拉通,主要由皮爾巴拉和伊爾加恩地塊組成。②北部克拉通,包括許多小地塊。③南部克拉通,主要由高勒地塊組成。南北克拉通之間為一近東西向展布的活動帶。澳大利亞的東部是巨大的塔斯曼褶皺帶,由3部分組成,南部為拉克倫褶皺帶,東部為新英格蘭褶皺帶,北部為湯姆森褶皺帶。在南部克拉通和拉克倫褶皺帶之間還有一個呈近南北向展布的阿德萊德褶皺帶。塔斯曼褶皺帶主要是一個古生代的地槽,於晚二疊世經亨特-包文運動固結,整個澳大利亞大陸出現現在面貌的雛形。

①西部克拉通,主要由皮爾巴拉和伊爾加恩地塊組成。②北部克拉通,包括許多小地塊。③南部克拉通,主要由高勒地塊組成。南北克拉通之間為一近東西向展布的活動帶。澳大利亞的東部是巨大的塔斯曼褶皺帶,由3部分組成,南部為拉克倫褶皺帶,東部為新英格蘭褶皺帶,北部為湯姆森褶皺帶。在南部克拉通和拉克倫褶皺帶之間還有一個呈近南北向展布的阿德萊德褶皺帶。塔斯曼褶皺帶主要是一個古生代的地槽,於晚二疊世經亨特-包文運動固結,整個澳大利亞大陸出現現在面貌的雛形。 紐西蘭位於印澳板塊與太平洋板塊交界處,構造比較複雜。簡要地說,它是岡瓦納古陸外圍的古生代-中生代褶皺帶。地槽活動從泥盆紀延續到侏羅紀,朗伊塔塔運動使其褶皺回返,縱貫紐西蘭南、北島的阿爾卑斯斷層也是此時形成的。進入新生代,紐西蘭成為太平洋板塊的一部分,其北面是克馬德克-湯加俯衝帶,太平洋板塊自東向西俯衝到印澳板塊之下,南面是麥夸里俯衝帶,印澳板塊自西向東俯衝到太平洋板塊之下,阿爾卑斯斷層將這兩條反向俯衝帶聯結起來。美拉尼西亞、密克羅尼西亞和玻里尼西亞等群島大多是太平洋板塊中新生代的火山島弧。伊里安島南部屬澳大利亞地台,北部為活動大陸邊緣及弧-陸碰撞的產物,兩者以中央山脈為界,伊里安島與澳大利亞之間的阿拉弗拉海為陸表海。

地層 澳大利亞出露的地層主要為前寒武紀變質岩,其上為沉積蓋層。地盾的結晶基底包括太古宇和元古宇。太古宇主要分布於西部克拉通的皮爾巴拉和伊爾加恩地塊,為基性和超基性火山岩組成的綠岩帶。綠岩有兩個形成時期,較老一期同位素年齡值大於34.5億年;較新一期的綠岩年齡為26~23億年,由基性、超基性、酸性火山岩以及含鐵及燧石的化學沉積岩組成。銅、鎳礦與基性、超基性岩共生,而銅、鉛礦主要形成於酸性火山岩中。早元古代最早的沉積蓋層發育於皮爾巴拉南部的哈默斯利盆地和加斯科因地塊,主要為一套巨厚的含鐵沉積建造,稱哈默斯利群,厚度可達2559米,含多層鐵礦。中元古代沉積蓋層在北部克拉通出露,主要為碳酸鹽岩建造。在維多利亞盆地穩定的碳酸鹽沉積一直持續到晚元古代。晚元古代的沉積蓋層主要發育於阿德萊德褶皺帶,為砂岩、泥質岩、碳酸鹽岩、蒸發岩和冰川漂礫,在沉積岩中發現了晚前寒武紀的動物化石。奧菲瑟、阿馬迪厄斯和恩加利亞盆地也有含冰磧層的砂岩和碳酸鹽沉積,這一期冰磧層可與塔斯曼島和金伯利盆地的年齡在7.25~6.7億年的冰川沉積對比。

澳大利亞的顯生宇主要分布在東部沿海一帶,可劃分為6個沉積建造:①寒武-中奧陶統,從中部含鹽沉積到東部的復理石和蛇綠岩;②晚奧陶-中泥盆統,復理石、硬砂岩和燧石,向西變為碳酸鹽岩;③晚泥盆-石炭系,相變趨勢同上;④二疊-三疊系,是一套含舌羊齒(Glossopteris)植物化石的含煤建造和冰川沉積組合,可與印度同時代的地層進行對比;⑤侏羅-早白堊世時澳大利亞成陸,在大陸上的一些坳陷,如東部的薩拉特盆地、中西部的坎寧盆地和尤克拉盆地、西部邊緣的珀斯盆地和卡那封盆地都有砂岩、泥岩及石油和天然氣等可燃有機岩沉積;⑥上白堊-下第三係為陸相沉積。

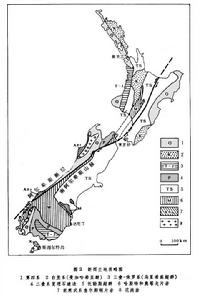

紐西蘭出露的地層以古生界和中生界為主(圖2)。

前寒武系僅在南島阿爾卑斯斷層西側零星出露,稱查爾斯頓片岩,為變質的沉積岩,可與澳大利亞阿德萊德褶皺帶的晚前寒武系對比。紐西蘭大面積出露的是哈斯特片岩,又稱奧塔戈片岩,為硬砂岩建造,厚度超過5000米,時代可能從古生代至中生代,也有人認為是由古生代的托勒斯超群變質而成。在哈斯特片岩之上又是一套巨厚的硬砂岩,稱托勒斯超群,時代為石炭二疊紀。三疊-侏羅系稱馬里希庫超群,分布於紐西蘭南島向斜核部和北島背斜的核部,為快速堆積的砂岩及礫岩,厚度可達8000~10000米。白堊系主要分布於北島的霍克灣和奧克蘭一帶,稱曼加哈希亞群,屬穩定的濱海相砂頁岩沉積。紐西蘭的新生界主要為火山岩,火山活動一直持續至今,火山噴發物從鈣鹼性安山岩系列發展為玄武岩系列,厚度可達300~500米。強烈的火山作用因太平洋板塊和印澳板塊反向俯衝而形成了火山弧,同時有強烈的地震活動。

前寒武系僅在南島阿爾卑斯斷層西側零星出露,稱查爾斯頓片岩,為變質的沉積岩,可與澳大利亞阿德萊德褶皺帶的晚前寒武系對比。紐西蘭大面積出露的是哈斯特片岩,又稱奧塔戈片岩,為硬砂岩建造,厚度超過5000米,時代可能從古生代至中生代,也有人認為是由古生代的托勒斯超群變質而成。在哈斯特片岩之上又是一套巨厚的硬砂岩,稱托勒斯超群,時代為石炭二疊紀。三疊-侏羅系稱馬里希庫超群,分布於紐西蘭南島向斜核部和北島背斜的核部,為快速堆積的砂岩及礫岩,厚度可達8000~10000米。白堊系主要分布於北島的霍克灣和奧克蘭一帶,稱曼加哈希亞群,屬穩定的濱海相砂頁岩沉積。紐西蘭的新生界主要為火山岩,火山活動一直持續至今,火山噴發物從鈣鹼性安山岩系列發展為玄武岩系列,厚度可達300~500米。強烈的火山作用因太平洋板塊和印澳板塊反向俯衝而形成了火山弧,同時有強烈的地震活動。 礦產資源 澳大利亞的主要金屬礦產有金、銀、銅、鐵、鋁等20餘種,其中鐵、金、鋁的儲量居世界各國儲量的前列。鐵礦主要產於西部克拉通下元古界哈默斯利群中,屬風化殼型富鐵礦。它與奧林匹克壩的銅、金、鈾礦和布羅肯希爾的鉛、鋅、鉑礦都屬於超大型礦床。紐西蘭的礦產有煤、金、鈾以及石油和天然氣等,那裡與火山活動有關的地熱資源十分豐富。並且紐西蘭是成功開發利用地熱資源的少數國家之一。

參考書目

Bureau of Mineral Resources of Australia,BMREarth Science Atlas of Australia 1:10 000 000,BMR,Geoglogy and Geophysics,Department of National Development and Energy,Canberra,1980.

Graeme R.Stevens,New Zealand Adrift:The Theoryof Continental Drift in a New Zealand Setting,A.H.& A.W.Reed Ltd.,Wellington,1980.