簡介

壽寧廊橋

壽寧廊橋壽寧是福建省東北部的一個山區小縣,那裡山巒連綿,溪流縱橫,素有“九山半水半分田”之稱。很長時間以來,人們一直認為《清明上河圖》中那座優美獨特的“汴水虹橋”技術已經失傳,但誰會想到,在

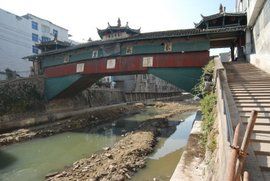

壽寧的崇山峻岭中,竟還深藏著那么多令人叫絕的“虹橋”——壽寧木拱廊橋。木拱廊橋也叫木構疊梁式風雨橋,它以梁木穿插別壓形成拱橋,形似彩虹,它不僅與《清明上河圖》的名橋“虹橋”結構相似,技術相同,而且還對“虹橋”有所發展創造,那就是在橋上加蓋“橋屋”,即橋與屋結合,如橋似厝,這種橋,壽寧人俗稱“厝橋”。

北宋名畫《清明上河圖》中所繪橫跨汴水兩岸的那座虹橋與河北趙縣的安濟橋(趙州橋)、泉州的萬安橋、潮州梅州的廣濟橋並稱中國四大古橋。其他三座橋樑至今仍保存於世,而汴水虹橋卻只留在了畫中。後來據說這種造橋技術失傳了,這種木橋也神秘地消失了。20世紀70年代末,著名橋樑專家茅以升主持編寫《中國古橋技術史》,專家們在考察中發現北宋時期盛行於中原的虹橋技術在閩浙大地重現,這無異於在閩浙大地上發掘出了一座中國古代科學技術史的“侏羅紀公園”,塵封了900多年的虹橋結構重見天日。

《清明上河圖》中的“汴水虹橋”

據統計,壽寧境內現存的此種廊橋共有19座。據有關專家考證,全國現存木拱廊橋還不到200座,且大量分布於閩東北和浙西南兩地。在我省,目前只有壽寧、屏南、周寧、古田、政和等地有。壽寧木拱廊橋從數量上講,是現已發掘的在以縣為單位的區域內全國數量最多之一。從年代序列上講最齊,從清乾隆、嘉慶、道光、同治、光緒至中華民國,乃至解放後還在建造,這在全國極為罕見。據有關專家考察認為,壽寧的木拱橋,其悠久的歷史,精湛的技藝,在中國橋樑史上占據著重要的地位。

見於文字記載的,最早是明正統十三年(1448)建的西城橋。嘉靖二十四年(1545)改建,更名蟾溪橋。橋樑為三層疊架,底層用三扇牛頭串拱,中層用杉木樑架,再橫架面梁,上豎柱子,用2寸厚木板鋪成橋面,兩邊木板圍攔,加刷油漆,上架枋桁檁子、角板、椽子。橋中樓閣,宏偉壯觀,橋中上方布局幔天,雕樑畫棟,造型深幽古樸。1984年,該橋被拆除改建為石拱橋。位於壽寧縣城內蟾溪上的昇平橋始建於明天順六年(1457),後圮於水,於清乾隆四十三年(1778)重建,古橋長24米,寬5.8米,底層27根拱梁,30根橫樑,橋面48根木柱,分列11間。上有遮雨的飛檐屋頂拱斗重疊,邊有披風的木板檔牆淳樸古雅,其造型之奇巧令人讚嘆。像昇平橋這樣的木構疊梁式風雨橋,在壽寧城關地區就有4座,歷經百年風雨巍然不動,營造著山城“小橋、流水、人家”的生活意境。

下黨水尾橋是壽寧木拱廊橋中最為壯觀的一座,其建於清嘉慶五年(1800)正月,橋全長47.6米,單孔跨度39.7米,超過了曾被學術界認為是中國古建築中淨跨最大的石拱趙州橋2.7米,堪稱中國虹橋之最。1963年修葺,現保存完好。座落在芹洋鄉修竹溪上的張坑橋和長瀨溪橋,分別建於清道光八年(1828)和清道光九年(1829),由於所處位置偏僻,橋樑上書寫的內容非常完整地保留了下來。建橋時間,修理時間,知縣、教諭的捐奉,建橋木匠、石匠,書梁,地理先生,建橋董事、緣首,鄰縣政和及本縣民眾、寺廟的捐款銀兩等書寫內容,為研究壽寧木拱廊橋的建造及人文歷史提供了不可多得的珍貴資料。而建於1967年的下黨鄉楊溪頭橋,橋中置毛主席語錄匾,留下“文化大革命”的歷史遺蹟,成為特定年代的印證。特別值得一提的是,壽寧縣坑底鄉東山樓村的73歲的木匠鄭多金老人,曾參與建造福建壽寧、福安及浙江泰順、文成等地的十幾座木拱廊橋。建於解放後的木拱廊橋還有座落在犀溪鄉李家山村的紅軍橋和南陽鎮溪南村的水尾橋,這說明虹橋技術一直在壽寧民間流傳延續著。

當時在中原地區盛行的虹橋結構怎么會在閩浙交界地區的深山裡出現呢?為什麼當時早已成熟的石拱技術不被採納而廣泛建造木拱橋呢?況且,石拱要比木拱更加堅固耐久。科學史界的說法是在宋室南渡後,有著先進技術的工匠隨之南下,把虹橋的技術帶到了東南。而閩東北、浙西南山區木材豐富,可以就近取材,深溝高澗的地貌在客觀上需要,同時也具備建此類型橋樑的條件,並且建木拱橋比建石拱橋在費時耗工上要低得多,於是虹橋的結構才得以保存流傳至今。但最近又有人對此提出質疑,據浙江泰順《分疆錄》中對三條橋整修時發現有“貞觀”年號舊瓦的記載,認定浙閩大地的疊梁拱橋的歷史比虹橋更悠久。這又成了懸在專家、學者們心頭的一個謎。

木拱廊橋的獨特結構

木拱廊橋採用“蜈蚣結構”有很好的受壓性能,只要兩個端部固定,橋就能很好地承受向下的荷載。但是,由於結構的特殊,橋受到向上的反彈力,就很容易失穩遭破壞。木拱橋上建廊屋非但不是負擔,反而增加了穩定,真是絕妙之極。同時,廊橋這一形式也使橋更加優美。它還可以成為人們休息、交流、交易的場所,從形式到內涵,都極具感人的藝術魅力與實用價值。

橋與廟的緊密結合是壽寧木拱廊橋的一大特色。在壽寧的木拱廊橋中,基本上都設有神龕供鄉民祭祀。神龕多設在橋屋中,有的在橋頭路沖獨立建廟。木拱廊橋是祭祀的理想場所,橋屋中祭祀的對象內容很廣泛,有佛教人物,如觀世音菩薩,還有一些是只有當地人才知道的人物,比如臨水夫人、黃三相公、馬仙等。每年的正月是祭祀最隆重的時候,每當這時,鄉民們從四面八方匯聚到橋頭,依次進行祭祀,擺上一整隻豬頭,奉供茶、酒,添幾盤菜餚,上幾炷香,便可磕頭作揖禱告祈福。虔誠的鄉民既禱告廊橋的平安,又祈求來年的風調雨順,合家團圓如意。平時,每月的初一、十五也常有人行祀。在現代文明發展到今天的都市人眼中,這樣的祭祀場景可能讓很多人感到驚奇,但他們對神靈的崇拜如同對鄉間習俗的依戀,已成為鄉民們平淡生活的一部分。

著名鄉土建築專家、清華大學陳志華教授認為,木拱廊橋有幾百年的歷史,獨特的結構,作為世界文化遺產應該是沒有問題的。古建築專家、同濟大學建築系路秉傑教授在日本東京大學講學時,用筷子搭出一個拱橋的模型,引起轟動,日本報刊稱之為“中國一絕”。由於壽寧山高路遠,交通閉塞,具有重要工程技術價值、藝術價值和觀賞價值的木拱廊橋至今還養在深閨,不為多數人所認識。據不完全統計,解放後至今這種木構疊梁式拱橋已被毀11座。值得欣慰的是,壽寧有關方面已認識到了廊橋的重要性,正在制定有關措施保護這批重要古建築,並規劃搞人文旅遊,使文物保護與旅遊開發相得益彰。

申遺

廊橋,這個名字聽上去略為古老,但大家看過《清明上河圖》中的汴水虹橋,就對這個名字不會陌生了,只是廊橋的外觀比汴水虹橋更為“實在”,廊橋的結構採用貫木拱廊,橋上還加了屋頂,可行人,可過車,也可在此避雨。

據統計,全國現存木拱廊橋還不到200座,且大量分布於閩東北的壽寧、屏南、周寧、古田、政和等地,閩南泉州也有部分廊橋,在浙西南的景寧、泰順、慶元等縣,也有部分廊橋保存至今。壽寧木拱廊橋從數量上講,是現已發掘的以縣為單位的區域內全國數量最多的地方。千百年來,經過風雨侵蝕,戰爭毀壞和意外火災,目前還“健在”有19座,歷史上曾記載壽寧是“中國貫木拱廊橋之鄉”。從年代序列上講,壽寧木拱廊橋最齊,從清乾隆、嘉慶、道光、同治、光緒至民國時期,乃至解放後還在建造,這在全國極為罕見。壽寧貫木拱廊橋,被著名橋樑專家茅以升稱為中國橋樑史上“侏羅紀公園”。

壽寧廊橋

壽寧廊橋壽寧,地處福建省閩東大山深處,明朝時,“三言兩拍”的作者馮夢龍曾在此作過縣令,由於山高嶺陡、澗深流急、交通閉塞,為解決村與村之間,鎮與鎮之間行人方便,壽寧百姓在大山之間建起來了上百座可過人、可避雨的廊橋。 1956年前,壽寧不通公路,據當地老人講,1938年,侵華日軍到了福安,就是不敢去壽寧,因為那裡山高水險,沒有機動裝備可以施展的道路。1956年時,為解放台灣,福建省開通了福安到壽寧的戰備路,壽寧成了戰備大後方。1980年前,戰備路一直沒有改造,路窄、彎多、坡陡,行車困難,車速不超過30公里。當時從廈門到壽寧,開車要走兩天,中途要在福州過夜。光福州到壽寧的288公里,行車就要10小時,平均時速才28公里,僅壽寧境內十多公里的車嶺,足以讓那些外地司機轉得頭暈眼花,據說許多福州來的司機,不敢夜間行車。這些都是當年的交通情況了,如今這裡已經通了國家二級路,由於有了較好的道路,前來觀賞廊橋的海內外遊客才多了起來。

目前,壽寧縣境內保存的20座廊橋,主要分布在:鰲陽鎮(縣城)境內4座:飛雲橋、仙宮橋、昇平橋、登雲橋;南陽鎮境內2座:普濟橋、渤潭橋;坑底鄉境內4座:單橋、小東上橋、大寶橋、楊梅州橋;犀溪鎮境內4座:紅軍橋、福壽橋、壽春橋、飛龍橋;芹洋鄉境內4座:張坑橋、里仁橋、長瀨溪橋、文明橋;下黨鄉境內2座:楊溪頭橋、鸞峰橋。

在鰲陽鎮(縣城)的四座,它們都橫跨在穿越縣城的蟾溪上,有些橋上還有神龕,祭祀不同神仙。

縣城東門,有昇平橋,當地百姓也叫它橫溪橋,明朝天順元年(1457年),為國家級文物保護單位,由邑人葉伯銘等人始建,嘉靖二十四年(1545年)被大火焚毀。隆慶五年知縣梁元杲重建,清朝乾隆十四年(1749年)又被大水沖毀,乾隆四十三年(1778年)再次重建。1997年重新修繕。橋長25.4米,寬5.6米,拱跨23.4米,橋屋四柱九檁,穿斗式構架,9開間,擁有48根木柱。這座橋上有神龕祀觀音,還裝有吊扇,有人寫文章稱“也許是世上唯一有吊扇的虹梁式木構廊屋橋”。其實,因為橋在縣城,當地百姓茶餘飯後喜歡在橋里擺“龍門陣”,夏天為驅趕熱氣,不知誰在此安了吊扇。在看昇平橋時,還可以順便看一下壽寧舊城門“昇平門”,這是目前保留的唯一舊城門了。

離昇平橋不遠的工業路上,有仙宮橋,當地百姓也叫馬仙宮橋,始建年代無資料確認,推測是建於明天順年間(1457年-1464年),為國家級文物保護單位。清朝乾隆十四年(1749年)被大水沖毀,乾隆三十二年(1767年)重建,1992年重新修繕。橋長27米,寬5.1米,拱跨24.5米,橋屋12開間,擁有52根木柱,中心間與橋兩端盡間升出八角攢尖頂,有神龕祀馬仙。

縣城以北後墩村有飛雲橋,又名步雲橋,始建於明朝天順七年(1463年),為國家級文物保護單位,是知縣李貞和邑人吳永忠牽頭募建,曾經毀過。現存的橋是1938年重建,1995年又重新修繕。橋長29.2米,寬5.3米,拱跨18.8米,上復雙坡頂,中間升出牌樓式歇山頂,尖尖的翹上雕有飛龍戲珠、魚躍龍門的吉祥圖樣。橋屋13開間,擁有56根木柱,有神龕主祀臨水夫人,配祀黃三公。從縣城到後墩村,租個三輪車即可,3元錢左右。

縣城東南郊楊梅村有登雲橋,當地百姓也叫楊梅橋,它始建清朝乾隆三十六年(1771年),橋長33.8米,寬42米,拱跨30.8米,17開間,擁有72根木柱,有神龕祀臨水夫人,為國家級文物保護單位。縣城到楊梅橋,車不能直接到達,車可以到達楊梅嶺頭,往下走一條嶺即可。

位於下黨鄉下黨村南的鸞峰橋,始建於明朝,具體年份無史料記載。現存的橋是清朝嘉慶五年(1800年)再造,1964年重新修繕。橋長47.6米,寬4.9米,拱跨37.6米,比我國古建築中淨跨最大的石拱趙州橋,長出0.7米,堪稱中國虹橋之首,是全國現存單孔跨徑最大的木拱橋,是國家級文物保護單位。此橋南北走向,地勢險峻,北面的橋台建築在巨岩上,南面的橋台用大石塊砌築,橋面上有72根木柱,分列17開間。有神龕祀臨水夫人。從縣城到下黨鄉有班車,隨時停車,車票7、8元。下黨鄉看完鸞峰橋,可以乘車到與之鄰近的南陽鎮,看溪南橋和四洲橋,看完這兩條橋,一天時間基本結束,從南陽回縣城10公里路程,5元錢左右。

在坑底鄉境內有單橋、小東上橋、大寶橋和楊梅州橋。從縣城乘車大約一個小時即可到達。楊梅州橋建於險峻的兩山之間,兩山對峙,一水相隔,廊橋如虹橫跨其上,遠看近看都非常壯觀。楊梅州又被稱為“江南小九寨”,此橋位於坑底鄉楊梅州東北1公里處,始建於清朝乾隆六年(1741年),歷經乾隆五十六年(1791年),道光二十一年(1841年),同治十七年(1869年)的三次大規模修繕,現存橋為1939年重建的,長42.5米,寬4.2米,拱跨35.7米,橋面上有72根木柱,分列17開間。

縣城西南芹洋鄉,這裡有張坑橋、里仁橋和尤溪橋。原來還有條長瀨溪橋,因牛頭山水庫蓄水,淹沒了橋身,橋隨之倒塌。現張坑村山谷中的張坑橋,始建於清朝道光八年(1828年),1954年重新修繕,長40米,寬5米,拱跨33.4米,橋面上有72根木柱,分列17開間。木樑上墨書知縣的教諭,建橋年月、石匠、捐款人及數額等等。

犀溪鎮境內4座:紅軍橋、福壽橋、壽春橋、飛龍橋。紅軍橋,它位於犀溪鎮李家山村,是在1954年建造的,長43米,寬5.1米,拱跨36米,橋面上有64根木柱,分列15開間。據記載,這橋的建造與當年的閩東遊擊隊領導範式人(新中國建立後曾為福建省委書記)有關,因9位地下交通員幫助他們搶渡對岸,化險為夷,安全轉移。解放後,特意撥款建造了這座木拱橋,造福了北往南來的村民。這橋的兩旁板壁的窗洞,設計了別具一格的五角星狀,當地的山民就取名為‘紅軍橋’,並特在橋邊立碑紀念。

近年來,考察壽寧貫木拱廊橋的學者和遊客倒也不少,其中,2003年12月17日,78歲的我國著名橋樑專家唐寰澄教授到壽寧考察貫木拱廊橋,教授深入鰲陽、下黨、坑底等鄉鎮,考察了楊梅橋、鸞峰橋、小東下橋等7條貫木拱廊橋,並走訪廊橋孤匠鄭多金。《福建日報》壽寧記者站李賢斌在“橋樑專家唐寰澄教授考察壽寧廊橋”一文中提到:在下黨溪水尾,唐寰澄教授看到素有“中國最壯觀的貫木拱廊橋”之稱的鸞峰橋,激動不已,執意要深入橋下一睹芳容。在陪同人員的攙扶下,唐教授順著公路旁陡峭的山坡一步步下到橋下溪面上。四周山清水秀,峰險石奇,鸞峰橋凌空橫跨溪上兩岸。目睹此景,唐教授驚嘆不已。唐教授稱讚之為“中國虹橋之最”。在橋下溪畔上,唐教授高興地與隨行人員拍照留影,並快樂地撿拾鵝卵石留作紀念。

《福建日報》曾以“藏在深山人未識 閩東廊橋申報世遺預備名單”為題對壽寧貫木拱廊橋的現狀表示擔憂:“由於沒有得到足夠的重視,所處地域民眾又缺乏保護的意識和力量,木拱廊橋留存數量正在逐年減少,保護狀況堪憂,現在大多已破舊不堪。許多廊橋因為木質結構難以維護,損壞嚴重,有的古廊橋兩邊的木板不見了,原來可以遮風避雨的古廊橋變得四面透風;有的古廊橋橋面上的木板腐爛了,幾乎全部脫落,從橋上走過可以看到腳下的溪水嘩嘩流過,讓人心驚膽戰……據不完全統計,自1949年至1999年,壽寧縣有22座廊橋被毀,木構疊梁式拱橋已被毀11座,其中人為毀壞4座、拆後建成水泥橋或石拱橋10座。”

2004年,福建壽寧和浙江景寧、泰順、慶元4縣聯合向國家申報世界文化遺產預備名單,2005年,屏南縣正式加入申遺行列,標誌著兩省聯合開展廊橋保護和申報世界文化遺產工作啟動。2005年11月24日,在杭州舉行的第一屆中國廊橋國際學術研討會上,福建壽寧、屏南和浙江景寧、泰順、慶元5縣的文物保護部門負責人共同簽署《廊橋保護和申遺的聯合宣言》。