倭患

嘉靖大倭寇

嘉靖大倭寇中國大陸沿岸發生的大倭寇,最激烈的是明嘉靖年間(1522—1566)為中心,持續至隆慶、萬曆年間約四十年時間,因而稱為“嘉靖大倭寇”。

這個時期的倭寇,日本人參加數量是很少的,大部分是中國的走私貿易者以及追隨他們的各色人等。這時在東亞海域初現身姿的葡萄牙人被當作倭寇的同類對待。自從明太祖以來,稱為海禁的一種鎖國政策禁止中國人在海上活動,隨著經濟的發達,維持這種政策是困難的,於是產生了大量的海上走私貿易者。他們和地方富豪階層(鄉紳、官僚)勾結,形成強大勢力,推進走私貿易。

葡萄牙人因為得不到明政府正式貿易的許可,也不得不加入走私貿易,日本的商船則以國內豐富的銀生產為背景與之合流。中國的官憲把這些人一概當作倭寇。浙江省的雙嶼和瀝港作為走私貿易基地,遭到中國官軍的攻擊而毀滅殆盡,走私貿易者一變而為海盜群。

海禁政策

明朝建立以後,實行嚴厲的海禁政策,禁止民間的私人海上貿易活動,只允許保留有限制的官方朝貢貿易。

管理這種海外貿易的機構是市舶司,它的職責是維持明朝與外國的官方朝貢關係。在這種關係之下的外國船舶必須持有明朝頒發的稱為“勘合”的憑證,方可前來貿易,因而稱為“勘合貿易”。

《大明會典》記載:“凡勘合號簿,洪武十六年始給暹羅國,以後漸及諸國。每國勘合二百道號簿四扇”。這裡所說的“漸及諸國”,是指:日本、占城、爪哇、滿剌加、真臘、蘇祿、柯支、渤泥、錫蘭山、古里、蘇門答剌、古麻剌等。這種勘合貿易,除了由市舶司機構安排在市舶司港口(寧波、泉州、廣州)小範圍進行之外,主要安排在京師會同館(接待各國貢使的賓館)進行。

《大明會典》記載:“各處夷人朝貢領賞之後,許於會同館開市三日或五日,惟朝鮮、琉球不拘期限。俱主客司出給告示,於館門首張掛,禁戢收買史書及玄黃、紫皂、大花、西番蓮段匹,並一應違禁器物。各鋪行人等將物入館,兩平交易,染作布絹等項立限交還。如賒買及故意拖延,騙勒夷人久候不得起程,並私相交易者,問罪,仍於館前枷號一個月。若各夷故違,潛入人家交易者,私貨入官,未給賞者量為遞減,通行守邊官員,不許將曾經違犯夷人起送赴京。凡會同館內外四鄰軍民人等代替夷人收買違禁貨物者,問罪,枷號一個月,發邊衛充軍。”日本與明朝的勘合貿易是在這種受到嚴格限制的框架內進行的。不過,在冠冕堂皇的“朝貢”與“賞賜”背後,官方默認日本使節的隨行人員(僧侶、商人)所挾帶的貨物同中國商人進行私下交易,這種交易使日本方面獲利頗多,因而很有吸引力。

日本的勘合貿易是由浙江市舶司掌管的。日本使節入明,必須持有明朝禮部頒發的勘合,才可以在浙江市舶司所在地寧波上岸,在安遠驛內的嘉賓堂歇腳,一面進行岸上交易,一面等候朝廷的入京許可。一旦獲得許可,使節一行便攜帶國書、貢物及挾帶貨物,在明朝官員護送下前往北京的會同館。在向朝廷提交國書、貢獻方物、領取賞賜後,挾帶的貨物方可出售,先盡政府有關部門購買,然後才可由商人購買,並買入非違禁貨物。

從建文三年(1401年)到嘉靖二十六年(1547年)近一個半世紀內,日本的遣明使節所率領的勘合貿易船隊總計十八批。由於嘉靖二年(1523年)發生了寧波爭貢事件,使勘合貿易發生危機。

事件經過

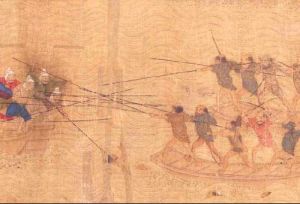

正德六年(1511年)第十五批遣明船和勘合貿易是由大內氏主宰的,以後幕府也承認了大內氏獨占遣明船的運營權,因而引起細川氏的不滿。當嘉靖二年(1523年)第十六批遣明船與勘合貿易,由大內氏派遣的正使宗設謙道和尚率領三艘船舶駛向寧波,細川氏為了與之抗衡,憑藉已經失效的“弘治勘合”,派鸞岡瑞佐和尚為正使、明朝人宋素卿為副使,率船舶一艘也駛向寧波。先後抵達寧波的大內船、細川船終於發生了正面衝突,不僅互相大打出手,而且燒毀了市舶司的招待所嘉賓堂,襲擊了武器庫,殃及了沿途民眾,正如嘉靖《寧波府志》所說:“兩夷仇殺,毒流廛市”。

寧波爭貢事件影響極壞,給明朝政府內部主張更加嚴厲實行海禁政策的一派官僚找到了一個口實。當時任兵科給事中的夏言(後任內閣首輔)上疏強調“禍起市舶”,禮部未加細察,也沒有權衡利弊得失,便貿然請罷市舶司。後人紛紛指出,應當罷斥的不是市舶司,而是市舶太監。因為爭貢事件除了日本方面的因素,浙江市舶司的市舶太監賴恩處置不當,激化了雙方的矛盾,負有不可推卸的責任。細川氏的副使宋素卿是寧波人,長期從事貿易中介業(即所謂掮客),為人奸狡,以重金賄賂市舶太監賴恩。於是市舶司破例,在檢查貿易品時,把先期到達的大內氏推遲,後到的細川氏反而提前;在招待宴會的座次安排上,也故意把細川氏使節坐於大內氏使節的上座;在雙方仇殺時,賴恩有意偏袒宋素卿,暗中資助兵器,致使械鬥一發而不可收拾。

浙江市舶司終於在嘉靖八年(1529年)廢止,此後除了嘉靖十八年、二十六年有過兩次遣明船,不再有日本方面派來的遣明船及其勘合貿易。嚴厲的海禁為海上走私貿易的興旺提供了有利的時機。這一事件被稱為“後期倭寇的發端”,就是因為它直接導致勘合貿易的中止,以及隨之而來的海上走私貿易的橫行。

國內環境

嘉靖大倭寇

嘉靖大倭寇沿海民眾一向有從事海上貿易的傳統,作為維持生計的重要手段。明初以降,實行嚴厲的海禁政策,嚴禁沿海民眾出海貿易,無異於斷絕沿海民眾的生計,激化了矛盾,也誘導了違禁的海上走私貿易。

台灣學者陳文石所說:“在貢舶貿易(即勘合貿易——引者)制度下,雖然持有勘合國家可享有貿易上的種種特殊權益,但究為貢約所限,不能隨其所欲自由往還。同時此僅為貢舶國家王室或官方支持下的貿易,一般番商因不能取得勘合,便無法進口。而貢舶輸入貨物,又為政府所壟斷。雖然市舶司或會同館(會同館開市僅限三天或五天)開市時,中國商人可承令買賣,但僅為官方所不肯收買的殘餘物品,貨色粗劣,數量亦微,品類價格又都有限制,而且往往供求兩不相投,雙方俱不能滿足所欲,於是貢使、中外商人,遂互相勾結,窩藏接引,進行秘密私販活動。尤其中國海商,在政府禁海壟斷,外舶特權獨占的雙重刺激下,既不能取得公平合法的貿易,便只有越關冒禁,挑戰下海,從事非法貿易了。”

日本的正常勘合貿易斷絕之後,他們所需要的大量中國商品只能通過海上走私貿易渠道獲得,中國的走私貿易商人鑒於獲利豐厚,多願意與日商勾結進行走私貿易,甚至遠航至日本沿海島嶼進行交易。日本商人大多以現銀(日本所產白銀)支付,中國商人常獲利達十倍之多。

真假倭寇

嘉靖大倭寇

嘉靖大倭寇嘉靖年間危害最大的倭寇首領清一色是衣冠楚楚的中國冒險家。嘉靖一朝,前線報捷奏章往往有“斬獲真倭首級若干顆,從賊若干顆”的文字,真倭就是貨真價實的日本人,從賊則是沿海地區三教九流的中國人。

真倭和從賊比例是多少?《明史》稱:“大抵真倭十之三,從者十之七。”而萬曆年間編寫《虔台倭纂》的官員謝杰甚至發出絕望的驚呼:“海濱人人皆賊,誅之不可勝誅!”

當時一個崑山人被倭寇擄走五十幾天后逃生歸來,他向官府描述自己的所見所聞:“船上大概兩百個倭寇,有福建、溫州、台灣、寧波人,也有幾個安徽人。其中福建人最多,占十之六七。梳著髻的日本酋只有十幾個。”兩百個倭寇中,只有十幾個真倭,明史說的“十之三”看來還誇大了。

對假倭的身份問題,明人鄭曉是這樣總結的:“小民迫於貪酷,困於饑寒,相率入海從之。兇徒、逸囚、罷吏、黠僧,及衣冠失職、書生不得志、群不逞者,為之奸細,為之鄉道。弱者圖飽暖旦夕,強者忿臂欲泄其怒。”一句話:三教九流,無所不包。

拿當時最有名的幾個倭寇首領來說:王直和徐惟學原先是私鹽販子;王直的義子王滶(毛海峰)是走私犯;徐海原是杭州虎跑寺的和尚;許棟是逃跑的犯人;蕭顯、陳東則是不得志的書生。

俗話說靠山吃山,靠海吃海。東南濱海地區地瘠民貧,從宋元以來,當地居民一直將出海貿易視為衣食之源,海商、水手、造船、修理、搬運加上種種服務,可以說大海養活了起碼百萬計的沿海居民。在福建,有句話叫做:“海者,閩人之田。”一紙海禁令無情地把當地居民的“田”給剝奪了,飯碗跟著也砸了。在廣東,潮州、漳州地區一向是通商出海的發舶口,“潮漳以番舶為利”,不許貿易等於斷了他們的生計。對茫然失所的沿海居民來說,眼前擺著兩條路:要么忍飢挨餓,要么鋌而走險進行海上走私。

滋生根源

一、明代的禁海政策貢舶貿易制度與私販貿易的關係;

二、國人私販貿易與沿海地理經濟條件;

三、嘉靖前期的私販活動;

四、私販轉為海盜與朱紈禁海失敗原因;

五、嘉靖後期的私販與盜亂。

倭寇新論

其一,戚繼光、俞大猷在平倭戰爭中嶄露頭角,戰功顯赫,後人對他們表示敬仰是可以理解的。但是,求證於史實,他們從事的並不是一場抵禦外患的戰爭,而是一場平定內亂的戰爭。

其二,真正解決倭患的關鍵之舉並非戰爭,而是官方政策的轉換。面對勢不可擋的國際貿易大潮流,戰爭不能解決問題,或者說只能治標不能治本。“嘉靖大倭寇”的實質是海禁與反海禁的鬥爭,要從根本上解決問題,政府必須放棄海禁政策。隆慶元年(1567年)明穆宗及其輔政大臣主張實行比較開放靈活的政策,取消海禁,準許人民航海前往東洋、西洋貿易,所謂倭患也就煙消雲散了。

其三,以此為契機,明末清初東南沿海的私人海上貿易進入了一個新階段,呈現出一片前所未有的繁榮景象,大量白銀源源不斷地流入中國,刺激了沿海地區商品經濟的蓬勃發展。