動物簡介

喙嘴翼龍

喙嘴翼龍目前保存最好的喙嘴翼龍化石來自於巴伐利亞州索倫霍芬的採石場。索倫霍芬的許多化石被發現時不僅有骨頭,還有翅膀與尾巴等軟組織。另外,英格蘭、坦尚尼亞、西班牙等地也發現許多零碎化石,可能屬於喙嘴翼龍。葡萄牙也出土許多零散化石,可能屬於喙嘴翼龍。

形態特徵

目前已發現最大型的喙嘴翼龍標本的身長為1.26公尺,翼展為1.81公尺。在20世紀早期,當時古生物學界普遍認為小型翼龍類的頭骨沒有骨質或角質冠飾,包含喙嘴翼龍在內。F. Broili則根據破碎的化石,宣稱一個喙嘴翼龍的頭骨上有骨質冠飾,骨質冠飾高約2公厘。之後先後有科學家以不同方式驗證F. Broili的研究,並沒有發現喙嘴翼龍具有冠飾,應是人工加工的後果。

喙嘴翼龍的上頜有20顆牙齒,下頜有14顆牙齒。當喙嘴翼龍的嘴部閉合時,上下的牙齒互相交錯,顯示它們可能是以魚類為食。

發現與分類歷史

1905年的翼龍類想像圖,上為喙嘴翼龍,下方兩隻為翼手龍屬

1905年的翼龍類想像圖,上為喙嘴翼龍,下方兩隻為翼手龍屬許多在19世紀中後期以前命名、建立的翼龍類,都有複雜、曲折的分類歷史,喙嘴翼龍也包含在內。

喙嘴翼龍的模式標本是在1830年由德國古生物學家Georg zu Münster研究,當時是翼手龍屬的一個種。在當時,翼手龍屬的屬名仍未統一,計有:Pterodactylus、Ornithocephalus。在1831年,喙嘴翼龍的正模標本,被德國古生物學家Georg August Goldfuss命名為Ornithocephalus müensteri。

在1839年,Georg zu Münster將一個具有長尾的標本,歸類於Ornithocephalus longicaudus;種名意為“長尾”,以區別於其他的翼手龍屬。

在1845年,由於翼手龍屬的屬名已作出決議,Pterodactylus這名稱的建立早於Ornithocephalus,具有優先權;德國古生物學家克莉斯汀·艾瑞克·赫爾曼·汪邁爾(Christian Erich Hermann von Meyer)將O. münsteri改名明氏翼手龍(P. münsteri)。隔年,汪邁爾提出這些長尾的物種,有別於其他短尾的翼手龍屬,足以建立個別的亞屬,於是將這個種更名為Pterodactylus (Rhamphorhynchus) gemmingi。直到隔年,汪邁爾才將喙嘴翼龍(Rhamphorhynchus)更改為獨立的屬,包含:長尾喙嘴翼龍(R. longicaudus)、R. gemmingi。

1916年的喙嘴翼龍(飛行)想像圖,左邊棲息的是翼手龍屬

1916年的喙嘴翼龍(飛行)想像圖,左邊棲息的是翼手龍屬直到1861年,英國古生物學家理查·歐文(Richard Owen)才將明氏翼手龍(P. müensteri)更改為明氏喙嘴翼龍(R. münsteri)。雖然明氏喙嘴翼龍的建立可追溯至1831年的Ornithocephalus müensteri,但汪邁爾建立喙嘴翼龍時未包含這個種,因此明氏喙嘴翼龍當時不被認為是模式種。

在1888年,由於國際動物命名委員會明文規定生物的學名不能使用拉丁字母以外的字母;於是理察·萊德克(Richard Lydekker)將為明氏喙嘴翼龍的屬名,從R. müensteri修改為為R. muensteri。

在第二次世界大戰期間,明氏喙嘴翼龍的模式標本遺失。如果原始的模式標本遺失、或保存狀態差,應選出另一個標本作為新模標本。在1975年,古生物學家彼得·沃爾赫費爾(Peter Wellnhofer)宣稱因為各地博物館已有許多狀存良好的喙嘴翼龍標本,因此不必找出新模標本。

直到1990年代,喙嘴翼龍已有五個種,發現於德國索倫霍芬,它們之間的體型差異大。此外,英格蘭、西班牙、非洲等地也有發現零散的喙嘴翼龍化石,也被建立為新種。

喙嘴翼龍的想像圖

喙嘴翼龍的想像圖在1995年,翼龍類學家Chris Bennett提出一份喙嘴翼龍的德國化石研究,發現這五個種其實是同一個種(明氏喙嘴翼龍)的不同成長階段。Chris Bennett也提出,德國以外的喙嘴翼龍可能是喙嘴翼龍科的分類未明屬。目前大多數古生物學家只接受明氏喙嘴翼龍是有效種,而其他種大多成為明氏喙嘴翼龍的異名。

在1977年,植物學家L.A. Garay將一屬蘭科植物命名為Rhamphorhynchus。但這兩個物種分屬於動物界、植物界,因此沒有命名優先權的問題。

喙齒龍

喙齒龍(學名:"Odontorhynchus")意為“有牙齒的喙嘴”,是已滅絕翼龍目的一屬,化石發現於德國巴伐利亞州索倫霍芬石灰岩,年代為侏羅紀晚期的提通階。正模標本是一個顱骨與下頜,現已遺失。喙齒龍的下頜類似喙嘴翼龍,頜部前端都有長而尖、往前傾的牙齒;不同處在於,喙齒龍的下頜前端有兩顆聯合的牙齒,上頜前端則沒有。喙齒龍是種小型動物,顱骨的長度為6.5到7公分。

喙齒龍是在1936年敘述、命名,當時的命名者提出長尾喙嘴翼龍(R. longicaudus)應歸類於喙齒龍。相反地,也有科學家提出喙齒龍是長尾喙嘴翼龍的異名。喙齒龍的牙齒已經遺失,加上已有某種扁形動物使用這個名稱,喙齒龍目前已不被使用。長尾喙嘴翼龍、喙齒龍目前都是明氏喙嘴翼龍的異名。在大衛·安文(David Unwin)的書籍《The Pterosaurs: From Deep Time》中,喙齒龍並沒有出現在翼龍目的有效屬名單中。

古生物學

生長過程

過去的古生物學家多將不同體型的喙嘴翼龍,歸類於不同的種。在1995年,Chris Bennett提出不同體型的喙嘴翼龍,其實代表同一物種的不同成長階段。Chris Bennett並發現喙嘴翼龍在生長過程中有數個變化。

與成年個體相比,幼年喙嘴翼龍的顱骨較短、眼睛比例較大、口鼻部較短較鈍。成年喙嘴翼龍的口鼻部修長、尖,下頷往下彎。隨者喙嘴翼龍的生長,牙齒相對地變短,可能代表成年個體會以更大、力量更大的獵物為食。在完全成長後,肩帶與骨盆也會逐漸癒合。

尾巴末端的鑽石形標,也會隨者年齡不同而改變形狀。幼年喙嘴翼龍的尾端略成柳葉刀形。隨者體型增長,喙嘴翼龍的尾端則變成鑽石形。

目前發現的最小喙嘴翼龍標本,身長只有29公分,似乎已有飛行能力的特徵。Chris Bennett推論某些翼龍類胚胎的骨頭已相當堅硬,顯示它們剛孵化即有行動能力,出生後不久即可飛行,不需要長期的親代養育。

代謝

過去的研究多推測翼龍類為溫血動物,以有足夠能量飛行;而哺乳類與鳥類等溫血動物迅速成長至成年後,就停止成長。

在1995年,Chris Bennett比較喙嘴翼龍的各種年齡層標本,發現喙嘴翼龍在第一年的體型平均成長了130%到173%,略快於短吻鱷。在抵達性成熟階段後,成長率開始減緩,需要花至少三年才能達到完全成長的體型。與大型翼手龍類相比(例如無齒翼龍),喙嘴翼龍的成長率相當緩慢,無齒翼龍在第一年就可成長至近成年的體型。大型翼手龍類在迅速成長後,成長率就趨緩、接近停止。Chris Bennett認為他的研究結果顯示喙嘴翼龍是冷血動物。他推測喙嘴翼龍會曝曬在陽光下、或激烈運動肌肉,以獲得足夠的能量來飛行,在陰影處散發多餘熱量,類似現代爬行動物。

兩性異形

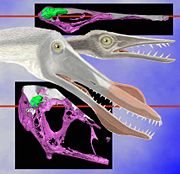

喙嘴翼龍(後)的頭部保持在水平狀態,而古魔翼龍(前)的頭部保持在下傾角度

喙嘴翼龍(後)的頭部保持在水平狀態,而古魔翼龍(前)的頭部保持在下傾角度頭部結構

在2003年,勞倫斯·威特默(Lawrence Witmer)等科學家利用X射線斷層成像研究數種翼龍類的腦殼,重建出這幾種翼龍類在不同動作時的頭部姿態。他們發現喙嘴翼龍的內耳結構有助於平衡感,可使頭部可以保持在水平狀態。而翼手龍類(古魔翼龍為例)的頭部不論在飛行、地面行動時,頭部都保持在往下傾斜的狀態。

大眾文化

喙嘴翼龍的模型

喙嘴翼龍的模型喙嘴翼龍曾出現在電視節目《與恐龍同行》(Walking with Dinosaurs),喙嘴翼龍在海邊尋找馬蹄蟹的卵,捕食魚類,並撥去蕨葉以尋找小蠹的幼蟲,最後被美扭椎龍獵食。

喙嘴翼龍還出現在1971年的英國科幻片《When Dinosaurs Ruled the Earth》,以及動畫電影《歷險小恐龍》(The Land Before Time)的第三集。