基本信息

17世紀的德國分裂成上千個半獨立的政治實體,他們中的一些不過是騎士和伯爵的私人不動產。理論上,“神聖羅馬”皇帝是這個政權大雜燴的最高主宰。他是由七位選帝侯推選出的,他們是:科隆、特里爾和美因茨大主教,布蘭登堡和薩克森公爵,波希米亞國王還有普法爾茨伯爵。普法爾茨伯爵接受波希米亞王冠以及同時的第二次選舉投票,最終把帝國推向了全面戰爭。1620年白山戰役後,普法爾茨領地被征服,1623年普法爾茨的投票權被移交給巴伐利亞公爵。德國的天主教軍隊既要向天主教聯盟(其主要成員是三位大主教選帝侯和巴伐利亞),也要向哈布斯堡皇帝負責。

通往呂岑道路

當古斯塔夫·阿道夫在1630年7月登入德國時,幸運女神完全不站在他一邊。一大堆困難,極少的盟友,他艱難地維持著軍隊的生存。絕大多數德國人希望快點把這個北方來的暴發戶趕走,他們相信無敵的帝國雄師會很快打垮瑞典人。最初的幾個月確實困難重重,直到1631年4月瑞典人鞏固了波美拉尼亞和梅克倫堡的橋頭堡後國王方能進軍南德。

1631年5月在帝國軍的馬格德堡大屠殺中,2萬名市民死於非命,公眾輿論轉而反對哈布斯堡皇帝。不久,不萊梅、布蘭登堡還有最大的收穫——薩克森與瑞典人結盟。1631年9月17日古斯塔夫·阿道夫在布萊登菲爾德對蒂利的大捷令舉世震驚。蒂利犯下輕敵的錯誤,為此損失了他久經沙場的軍隊的大部分。那些原先態度勉勉強強的新教公爵和親王們為求見瑞典國王而擠破了頭,同意為實現他的理想向其軍隊提供給養。

實力增強的古斯塔夫·阿道夫向西南方向攻略,進入德國的心臟地帶,穿越所謂“牧師聯盟”地區,通過弗爾達、班貝格和伍爾茨堡,抵達富庶的城市美因河畔的法蘭克福,攻克美因茨——其大主教為有資格選舉皇帝的三位大主教之一,為1631年戰役劃上圓滿的句號。

南德,特別是天主教巴伐利亞,是國王在1632年初的目標。1632年4月,在斯華比亞的雷因鎮(Rain)附近,古斯塔夫·阿道夫強渡萊希河(river Lech),使蒂利受了致命傷,然後向奧格斯堡勝利進軍,那裡是路德教會的發源地,在那裡他被當作“北方雄師”——新教徒的救星。陪同他的是普法爾茨伯爵腓特烈五世——被蒂利趕走的波希米亞“冬王”,1619年他對波希米亞王冠的接納引發了德意志三十年戰爭。收復普法爾茨領地看來是十拿九穩了。5月17日,古斯塔夫·阿道夫開進慕尼黑。看起來沒什麼可以阻止他在帝都維也納的街道上散步,廢黜哈布斯堡家族的費迪南二世也指日可待,然而這一切並未發生。

紐倫堡戰役

絕望的費迪南二世不得不向偉大的僱傭兵統帥弗里德蘭公爵阿爾布萊希特·馮·華倫斯坦求助。儘管他奢侈的花銷令人頭痛,但除了請他回來別無選擇。隨著在波希米亞的不動產受到薩克森軍隊的威脅,華倫斯坦已經開始運作他那巨大的資源,重建被粉碎的帝國軍隊各團,儲存軍需品。數周之內,他被重新任命為皇帝軍隊的大元帥(Generalissimo)。華倫斯坦做好了進軍的準備,1632年5月他從薩克森人手中光復布拉格。到那年的晚春,他已收復了波希米亞的其餘地區,威脅著薩克森,準備好了和瑞典國王較量一番。

古斯塔夫·阿道夫決定在紐倫堡附近與華倫斯坦開戰被證明是他在德國戰役中最大的失誤。由於華倫斯坦擁有兵力優勢,古斯塔夫·阿道夫發現自己身為圍攻者卻反被圍攻。瑞典首相阿克塞爾·烏克森謝納拼湊起一支援軍,在8月前抵達了奧格斯堡。新教軍隊的規模膨脹到了45000人,這是迄今古斯塔夫·阿道夫在戰場上調集的最大兵力,足以挑戰華倫斯坦。但是那位僱傭兵隊長對打野戰毫無興趣,在深溝高壘之中安然不動。

紐倫堡會戰以古斯塔夫的失利告終,他被迫從紐倫堡撤退,準備接下來的曠世大戰。

華倫斯坦軍隊

北歐史學家通常把華倫斯坦的軍隊描述成一群沒什麼作戰經驗的烏合之眾,在1632年匆忙組建以取代被摧毀的蒂利軍團,根本不能和古斯塔夫·阿道夫的老兵匹敵。事實上,很多華倫斯坦的團比瑞典軍的彩色團有更悠久的傳統。至少出現於呂岑的三支部隊早在1610-1620年間就成立了,更多部隊成立於該世紀的20年代;更有些已經和瑞典人交過手,在1629年它們作為一個軍團的一部分被派去援助波蘭。

華倫斯坦的軍隊比古斯塔夫·阿道夫的軍隊構成還要複雜。他們從整個天主教歐洲招募而來,包括德國人,奧地利人,捷克人,義大利人,匈牙利人,波蘭人和克羅地亞人。如同古斯塔夫·阿道夫的蘇格蘭人,義大利軍官受到高度重視。普通義大利士兵在北歐冬天的不可靠早已聲名狼藉,皮科洛米尼(Piccolomini)的騎兵團和科羅萊多(Colloredo)的步兵團主要由德國人組成。帕本海姆的軍隊包括幾個瓦隆人(講法語的比利時人)的團,他們以殘忍而聞名。

帝國騎兵主要分為四部分:胸甲騎兵,火槍騎兵,龍騎兵,克羅地亞輕騎兵。理想的胸甲騎兵裝備四分之三甲,鎧甲全部塗黑以防止生鏽。直到1632年,除了軍官以外很少有人披掛這種既昂貴又不舒適的甲冑。當時絕大多數胸甲騎兵被蒙特庫科利(Montecuccoli,奧地利軍事家,元帥)稱為“半胸甲騎兵”,僅穿戴胸甲、背甲和開面盔。這些胸甲騎兵的主要武器是一把長劍和一對手槍,更側重於近戰而不是“半旋轉”。

火槍騎兵騎乘小一些的戰馬,裝備更少的甲冑:絕大多數包上一層軟皮。因其長管火繩槍(卡賓槍)而得名,他們側重於運動戰和散兵戰,以保存胸甲騎兵去完成更重要的任務。實際上,胸甲騎兵和火槍騎兵的界限在不斷模糊。有很多團作為火槍騎兵組建,當他們獲得更好的裝備和馬匹以後就升級為胸甲騎兵。著名的皮科洛米尼團名義上是火槍騎兵,可是裝備得比許多胸甲騎兵團還好。

所有在呂岑參戰的帝國龍騎兵看上去是在1632年當年組建的。他們在軍隊花名冊里被列為“裝備半身甲和燧發槍的德意志騎兵”。儘管他們被期望像瑞典同行一樣執行勤務,但還是被劃分為騎兵而不是步兵的一部分,而且經常在馬上戰鬥,例如在呂岑。

克羅地亞輕騎兵在帝國軍正式的花名冊上被列為“匈牙利式裝備的輕騎兵”。很多克羅地亞輕騎兵團的指揮官都是匈牙利人,而很多士兵來自哈布斯堡領地的斯拉夫和馬扎爾省份。克羅地亞輕騎兵在陣地戰中沒什麼用,其首要武器是卡賓槍。他們的任務在戰場外——散兵戰,巡邏以及襲擾敵軍,古斯塔夫·阿道夫在紐倫堡浪費的那個漫長的夏天裡他們以令人敬佩的勤奮執行了這項任務。在會戰中,他們配置在軍隊的兩翼,迂迴敵軍的側翼,牽制敵軍部隊,使其不能在別處更好地發揮作用。他們東方風格的皮帽和長外套給帝國軍的行列增添了一些華麗而不可捉摸的色彩。帝國軍的非正規騎兵還包括被稱為“匈牙利騎兵”或“波蘭騎兵”的小部隊,他們幾乎可以和克羅地亞騎兵互換,但是使用不同的服裝和武器。有三個被稱做“波蘭哥薩克”的連出現於呂岑戰場,他們招募于波蘭領土,不應和俄羅斯草原的哥薩克混淆。

帝國步兵通常比其瑞典對手裝備更重的鎧甲。在長矛兵甲冑中確實存在奧地利和南德風格,但由於華倫斯坦在紐倫堡購買了很多裝備,他的步兵可能和瑞典步兵差別不大。帝國軍步兵團擁有十個連的標準編制。然而在呂岑戰場上,很少有部隊的兵力能達到這個數字的一半。然而,帝國軍的團平均兵力強於瑞典軍的團。在會戰中,他們每1000人編成一個營(經常被叫做“旅”,因為幾個兵力薄弱的團往往混編成一個營)。蒙特庫科利記錄:在呂岑,華倫斯坦將步兵的縱深設為七列,因為他有把連隊旗配置在長矛兵方陣正中央的癖好。

帝國炮兵擁有一些歐洲最漂亮的大炮。到了1632年,它們正在被以標準化口徑生產:半長加農炮(24磅),四開加農炮(12磅)和八開加農炮(6磅)。很多舊的型號也仍在使用,例如我們聽說有10,12,14和16磅的“四開加農炮”被瑞典軍在呂岑會戰中或稍後俘獲了。

在1631年帝國軍隊和天主教聯盟軍隊已經在使用團屬火炮,儘管數量可能少於瑞典軍隊。1632年5月4日華倫斯坦的命令暗示有很多部隊擁有它們,在呂岑會戰中也偶爾提到。1633年後,或許更早,每個團2門炮成了帝國軍的標準配置。在呂岑,可能每個前敵步兵營擁有至少兩門團炮。

戰役序幕

戰前兩天(11月14日),華倫斯坦決定分兵並把司令部後撤至萊比錫,按照軍事慣例,冬季是不宜行軍作戰的。德意志11月的氣候格外寒冷,華倫斯坦相信,經過慘烈的紐倫堡會戰,雙方都需要時間進行修整和補給。不出意外,他與古斯塔夫的決戰將會在第二年開春後進行。這時,下薩克森地區傳來訊息,荷蘭軍隊正在威脅科隆選帝侯主教區,華倫斯坦可不想讓古斯塔夫的新教軍同盟再多一個幫手,下令巴本海姆將軍率領一支軍隊前往萊茵河地區增援。荷蘭軍隊從不以陸軍見長,他相信巴本海姆將軍用不了多長時間就會解決這個麻煩。

但是不久後傳來的訊息令所有人大驚失色。古斯塔夫並沒有按照慣例將他的軍隊進行冬休,而是以最快的速度直撲萊比錫,而且距離此地已經不遠,他決心要打華倫斯坦一個措手不及。

華倫斯坦一方面派信使加急追趕巴本海姆部隊,速令他緊急撤回,後者於11月16日凌晨得令,當即率軍重新加入華倫斯坦的大部隊。一方面他急忙向空中發射炮彈,通過約定的信號令周圍冬令營的軍隊火速集結。此外他命令小股的克羅地亞軍隊前去騷擾瑞典軍隊,儘可能地拖延他們的時間。

古斯塔夫的奇襲計謀被華倫斯坦留在里帕赫(呂岑以南)的一小股克羅地亞騎兵挫敗。一場小規模戰鬥過後,儘管瑞典人取得了勝利,但也使得瑞典軍的奇襲行動失去了突然性,到夜幕降臨時兩軍仍相距2~3公里。

華倫斯坦將他的部隊沿萊比錫到呂岑的道路以防守陣型部署,並以壕溝加強。

古斯塔夫與華倫斯坦最終選擇了呂岑作為會戰的所在地。在1632年11月16日的清晨,這場三十年戰爭最大規模的戰役即將打響,整個歐洲都在驚恐地注視這這片原野,此時此刻,這個從未被人們注意過的荒原就是歐洲的中心,維也納、巴黎、羅馬、倫敦、馬德里都在此刻黯然失色,連全知全能的上帝也要對這裡垂顧有加。

戰鬥當日

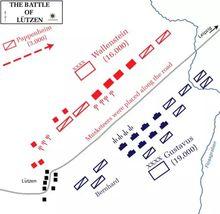

呂岑會戰布陣圖

呂岑會戰布陣圖晨霧延誤了瑞典軍的進攻,早晨9點雙方發現敵軍出現各自在視野之中。不過由於當地複雜的水網和大霧,直到早晨11點瑞典軍才完成部署並準備好發起攻勢。

在此之前,古斯塔夫與華倫斯坦都在全軍之前率全體將士進行禱告,一方祈禱著"上帝與我們同在",另一方則說著"耶穌-瑪利亞",這昭示著呂岑會戰中包含著的宗教聖戰屬性。

古斯塔夫國王騎上他的愛馬"斯特雷夫",這匹神駒的價格比普通戰馬高出10多倍,是一匹稀有的駿馬,馬鞍上的坐墊由王后瑪利亞親自縫製。他並沒有穿上鐵質胸甲,因為肩膀上的槍傷讓他只能穿一件皮胸甲和一件襯衣,否則傷口會因盔甲重量的擠壓而感染。殊不知,這個微不足道的細節會讓戰局徹底改變。

在17世紀,戰爭通常是以雙方的密集火槍橫隊和長槍方陣組成的陣線之間進行,側翼的騎兵由胸甲騎兵、驃騎兵等組成,後方則是火炮部隊。戰爭以雙方的火炮對轟開始,隨後步兵方陣互相逼近,在進入火槍射程之後展開齊射,長矛兵隨後也會展開矛牆互推。在呂岑會戰中,雙方的戰術、裝備都沒有明顯的差別,哪一方能夠取勝,很大程度上取決於指揮官的指揮能力與士兵的士氣和訓練水平。

戰鬥開始後,雙方的步兵陣線不分勝負互相僵持,不論是士氣還是戰鬥欲望都同樣穩定。隨著時間的推移,戰鬥的缺口從帝國軍的左翼開始出現。因為古斯塔夫與古斯塔夫·霍恩將軍開始率領著他們的精銳重騎兵部隊向帝國的左翼展開猛烈衝鋒,將波蘭人和克羅地亞人組成的帝國左翼騎兵驅散,騎兵的失利影響到了帝國軍的左翼步兵陣線,恐慌的情緒開始蔓延,對帝國軍隊的左翼構成了極大的威脅。戰局的天平開始朝著瑞典軍的方向傾斜。

就在此時,一位渾身血跡的瑞典騎士飛馬前來稟告國王,急切地向陛下呈報瑞典軍陣的最新情況:華倫斯坦加大了右翼進攻力度,由魏瑪公爵馮·薩克森·魏瑪·伯恩哈德指揮的瑞典軍的左翼已經快支撐不住,急需支援。古斯塔夫當機立斷,讓霍恩將軍繼續追趕殘軍,自己率領部分軍隊前去支援左翼。

國王一騎當先,他高大的駿馬斯特雷夫在亂軍之中格外顯眼。當趕到左翼的時候,他的坐騎速度太快,護衛他的騎士們還落在後面。古斯塔夫四下觀察,他要儘快找出敵軍的薄弱點在那裡,卻忘記了自己的位置已經距離敵人很近。他的裝束和戰馬引起了一名帝國滑膛槍手隊長的注意。這個軍官意識到這肯定不是一個普通人物,槍口旋即瞄準了馬背上的國王。

板機扣下,槍口的煙霧噴射而出,呼嘯的子彈無情地擊中了古斯塔夫的左臂,緊接著又一發子彈擊中了戰馬,使負傷的國王難以駕馭。此時護衛騎兵從後面疾馳而來,見到國王流血,大家都慌作一團。

強忍劇痛的國王為了不引起己方士兵的恐慌,故意用他們聽不懂的法語強作鎮定地讓身邊的勞恩堡公爵弗朗茨趕快扶他下去,不幸的是一切已經太晚,在轉身之後,他的背部又中了一槍,這一致命的一擊奪走了他的生命。垂死的國王的最後的一句話是"我不行了兄弟,你快設法拯救自己的生命吧。"隨後就墜下馬來,三十年戰爭中最高貴的靈魂在這一天消逝了。

另一種說法是,午後一時左右,古斯塔夫二世在帶領一隊騎兵在這一側發起衝鋒時陣亡。在硝煙瀰漫的戰場上,他與部下被打散並身中數槍,生死未卜。但當炮火停歇硝煙散去之時,他從馬背上消失了。他的失蹤讓順風順水的瑞軍右翼放棄了進一步行動。他的遺體在一兩小時後才被發現,並被秘密轉移至一輛瑞軍炮兵的四輪馬車上。

瑞典國王戰死的訊息從帝國的左翼傳到了華倫斯坦的耳中,大喜過望的他認為此仗必勝。因為瑞典全軍的戰鬥力全繫於古斯塔夫一人,核心人物的陣亡必將導致士氣的瓦解與指揮的混亂。他當即下令全軍出擊,企圖藉此良機一鼓作氣將瑞典人全部擊潰。

然而,這次他遠遠低估了對手。在瑞典軍陣中,國王戰死的訊息很快傳遍了全軍,正在浴血奮戰的瑞典將士們得知這個悲傷的訊息後,不但沒有士氣崩潰,反而迸發出成倍的戰鬥意志。往昔的美好回憶歷歷在目,古斯塔夫國王從徵兵、訓練到南征一直與他們同在,他作戰身先士卒,訓練和生活上與士兵們同甘共苦,戰後賞罰分明,公正無私,嚴格要求他們的同時也對自己頗為苛刻,多年來的情誼讓士兵們感覺國王就像自己的親密兄弟一樣。無比悲憤的他們知道,已經沒有什麼是不可失去的了,他們惟一的目標就是為死去的領袖復仇。

狂怒、悲傷、絕望、英勇交織在一起的瑞典人爆發出駭人的戰吼,奮不顧身地衝擊敵陣。

中路由老兵組成的的瑞軍步兵仍在繼續向堅固的帝國軍中央和右側發動猛攻。他們在帝國軍猛烈的火力下損失慘重。兩個久經沙場的步兵團,“藍團”和“黃團”損失慘重疲憊不堪,而剩餘部分則開始後撤。很快瑞軍前鋒線大部都開始陷入混亂。此時王室的牧師雅克.法布里修斯召集了一些瑞典官員在自己身邊,開始吟誦聖歌。這讓瑞軍潰兵成片地停下來。瑞軍三把手,敏銳的克尼普豪森趁勢迅速平息了潰退,將二線和預備隊維持在對方火力範圍之外,瑞軍前鋒線得以重新組織。

本來行將崩潰的左翼居然重振起來,猛衝帝國軍的右翼,將原本壓得他們抬不起頭的7門敵軍火炮全都奪了下來,調轉炮口朝敵軍猛烈開火。而本已取得優勢的右翼則繼續擴大戰果,將敵軍的左翼徹底擊垮。目睹此景,原本志在必得的華倫斯坦除了錯愕之外,竟說不出一句話。

下午三點左右,新教軍的副主帥伯恩哈德在獲悉古斯塔夫二世的死訊之後從左翼返回接管了總指揮的職責。他向全軍發誓要贏得這場戰役來告慰古斯塔夫二世的在天之靈,而非像往常一樣對國王的死訊秘而不宣。

就在此時,帝國軍的巴本海姆將軍率援軍趕到了戰場,出現於在帝國軍的左翼方向,這位久經沙場的老將以為古斯塔夫還在右翼指揮著他的部隊,立刻帶著2000騎兵狂熱地沖入瑞典軍中,急切地想要找到瑞典國王一決高下。他的到來,讓在狂怒的瑞典人攻勢下節節敗退的帝國軍隊士氣為之一振。坐鎮中央的華倫斯坦鬆了一口氣,雙方的戰鬥更加白熱化,戰局再度顯得撲朔迷離。

忘我衝殺的巴本海姆將軍在亂軍之中身先士卒,他的奮戰為他帶來了榮譽的死亡。混亂之中兩發子彈直中胸口,老將翻身落馬。當他臨死前獲知古斯塔夫也在不久前戰死疆場時,他激動地說:"我快死了,但是我很高興,我能與這位最偉大的對手同一天死去,這是我的榮譽。"

老將軍巴本海姆的離去成為了壓死駱駝的最後一根稻草,在老將的陣亡、被狂怒與戰欲驅使下越戰越勇的瑞典人的雙重打擊下,帝國軍隊徹底崩潰,黃昏降臨之時,瑞典軍隊奪取了關鍵性的帝國軍的主炮兵陣地。

華倫斯坦騎著他的戰馬,對著逃跑者怒目而視,大聲斥責他們丟失了榮譽,憤怒指責他們前功盡棄,威脅要對他們軍法處置,但依舊無法挽回局面。大勢已去的華倫斯坦不得不承認自己的失敗。不過夜幕的降臨拯救了他們,因為戰場之上逐漸誰也看不見誰,雙方不得不撤出戰場,偉大而血腥的一天就這樣結束了。

下午六點左右,帕本海姆的三四千步兵在行軍一整天后終於抵達戰場。儘管夜幕已經降臨,他們仍希望向瑞典人發起反攻。不過華倫斯坦認為這徒勞無益,下令全軍向萊比錫撤退,增援的步兵作為掩護。

影響

呂岑會戰是三十年戰爭最血腥的一戰,無數英勇的靈魂在這一天告別這個世界。華倫斯坦對陣古斯塔夫,使得這場戰役堪稱世紀之戰,兩位當時最偉大的指揮官在戰場上盡情演繹著他們的戰爭藝術,他們都是那個時代的巨人。但是古斯塔夫——這位瑞典歷史上最偉大的國王的犧牲,為這場戰役增添了一抹悲情的色彩,這也讓他的歷史形象變得十分偉岸,吸引了後世絕大多數的注意力。而華倫斯坦只能在呂岑會戰中當了古斯塔夫的配角,雖然這很不公平,但是這依舊掩蓋不了他傲人的軍事才能和敵人對他的尊重。

古斯塔夫的英勇犧牲是呂岑會戰的最根本轉折點。英明一世的他可能臨死前也沒想到,自己的逝去居然能成為手下部隊獲勝的關鍵性因素。如果自己能夠倖存,能否戰勝同為戰神的華倫斯坦,依舊是個令他擔心的未知數。而華倫斯坦則被錯愕和不甘所籠罩,瑞典全軍的靈魂古斯塔夫的陣亡居然未能演變成敵軍的潰退,而是使其迸發出強烈的戰欲,這令他在不知所措之餘,也對這位逝去的英雄欽佩不已。

當古斯塔夫的傷痕累累的胸甲被當作戰利品呈送給維也納的皇帝面前時,這位對手也難掩悲憫之心。斐迪南二世感嘆道:"我寧願他能平安地回到他的國度,只要他能為德意志帶來和平。"這件胸甲一直被哈布斯堡所收藏,直到一戰結束後被以送返瑞典,成為瑞典的國寶。

他的駿馬斯特雷夫,也在一年後隨主人而去,人們小心翼翼地將它的皮完好無損地取下,送返瑞典,如今在斯德哥爾摩的皇家博物館裡,依舊能看見這匹國王的忠誠夥伴。

古斯塔夫一世英名,在自己的巔峰時期隕落,就像當年英年早逝的亞歷山大大帝一樣,這或許是上帝能夠給予的最好歸宿。他帶給世人的是幾乎儘是榮譽和美德,免去了因老年昏聵而帶來的遺憾。從這個角度來看,他是不幸的,也是最幸運的。

呂岑會戰是新教徒的戰術勝利。不同於新教徒的誇大宣傳,瑞軍的損失略高於帝國軍。但大部分瑞典軍的傷員很快便能夠在幾周之內歸隊。而帝國軍則相反,只有一小部分能夠回歸作戰序列。瑞典軍達成了戰役目標。神聖羅馬帝國對薩克森的攻勢被粉碎,華倫斯坦只能選擇撤退到波西米亞過冬,瑞典維持了與薩克森選侯國的同盟。

而此戰一個更為深遠的結果則是新教勢力的領袖,瑞典國王古斯塔夫二世的陣亡。失去了他的統一領導,德意志的新教諸侯陷入了混亂和分裂之中。哈布斯堡家族得以在之後重整旗鼓並挽回一些古斯塔夫二世造成的損失。更為關鍵的是,古斯塔夫二世之死讓法國人能夠更加牢固地控制反哈布斯堡同盟。瑞典在聯盟中只能接受更為次要的角色。最終整場戰爭在1648年隨著《威斯特伐利亞和約》的簽訂而宣告結束。

![呂岑會戰[三十年戰爭時期的呂岑會戰] 呂岑會戰[三十年戰爭時期的呂岑會戰]](/img/4/064/nBnauM3XygjM4UjM2UDMzUTN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL1AzL2czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)