舉例

1、朝濟而夕設版焉(名詞“朝”“夕”,分別充當動詞謂語“濟”“設”的狀語,表時間:“在早上”“到黃昏”)《燭之武退秦師》

2、既東封鄭(方位名詞“東”作動詞“封”的狀語,表處所:在東邊)《燭之武退秦師》

3、日食飲得無衰乎(時間名詞“日”作“食飲”以及省略的謂語“行”的狀語,表示動作的經常性:每天)《觸龍說趙太后》

4、君子博學而日參省乎己(時間名詞“日”放在動詞“參省”的前面作狀語,表示動作的經常性:每天)《勸學》

5、上食埃土,下飲黃泉(方位名詞“上”和“下”用在動詞“食”和“飲”的前面作狀語,表示動作行為的方向:向上、向下,指在地面上,在地下)《勸學》

6、秋水時至(名詞“時”作動詞“至”的狀語:隨季節,按季節)《秋水》

7、順流而東行(方位名詞“東”,作動詞“行”的狀語:朝東,向東)《秋水》

8、有席捲天下,包舉宇內,囊括四海之意(名詞“席”“包”“囊”分別作“卷”“舉”“括”的狀語,表示動作行為的狀態;像蓆子那樣,像包裹那樣,像口袋那樣)《過秦論》

9、天下雲集回響(名詞“雲”“響”分別作“集”“應”的狀語,表示動作行為的狀態:像雲那樣,像回聲那樣)《過秦論》

10、贏糧而景從(名詞“景”作“從”的狀語,表示動作行為的狀態:像影子那樣)

11、內立法度……外連衡而斗諸侯(方位名詞“內”“外”分別作“立”“連”的狀語,表示行為動作的方向:對內,對外)《過秦論》

12、項伯乃夜馳之沛公軍/於是項伯復夜去(名詞“夜”充當“馳”“去”的狀語,表示動作行為的時間:當夜,當晚)《鴻門宴》

13、日夜望將軍至(時間名詞“日”“夜”充當動詞“望”的狀語,表示動作的經常性:每日、每夜)《鴻門宴》

14、吾得兄事之(名詞“兄”用作動詞“事”的狀語,表示對待人的態度:像對待兄長那樣)《鴻門宴》

15、道芷陽間行/間至軍中(名詞作狀語。名詞“間”充當動詞“行”的狀語,表示動作行為的處所:從小路)《鴻門宴》

16、園日涉以成趣/時矯首而遐觀(“日”“時”作動詞“涉”“矯”的狀語,表示動作行為的經常性:天天;每天) 《歸去來兮辭》

17、雄州霧列,俊采星馳(名詞“霧”“星”用作“列”和“馳”的狀語:像霧一樣湧起,像星一樣飛馳)《滕王閣序》

18、下臨無地(方位名詞“下”,作動詞“臨”的狀語,表示動作行為的方向:向下,往下)《滕王閣序》

19、士大夫之族,……則群聚而笑之(名詞“群”作動詞“聚”的狀語,表示動作的情態:成群)《師說》

20、輦來於秦(名詞“輦”作狀語,表示動作行為“來”所用的工具:用車子,乘車)《阿房宮賦》

21、一夫夜呼(名詞“夜”作“呼”的狀語,表示時間:在夜間)《伶官傳序》

22、負而前驅(方們名詞“前”作動詞“驅”的狀語,表示動作行為的處所:在前面)《伶官傳序》

23、倉皇東出(方們名詞“東”作“出”的狀語,表動作行為的趨向:向東)《伶官傳序》

24、余自齊安舟行適臨汝/事不目見耳聞(名詞“舟”“目”“耳”分別作動詞“行”“見”“聞”的狀語,表示動作行為所用的工具:用船,用眼睛,用耳朵)《石鐘山記》

25、內外多置小門/使不上漏/雨澤下注/東犬西吠/前辟四窗(方位名詞作狀語)《項脊軒志》

26、人皆得以隸使之(名詞“隸”作動詞“使”的狀語:當作奴隸一樣)《五人墓碑記》

27、去今之墓而葬焉(連詞“而”一般只連線兩個動詞或動賓詞組,名詞“墓”由連詞“而”與動詞“葬”連線,用作動詞,修墓)《五人墓碑記》

28、其疾病而死(同上)

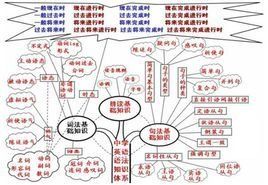

辨析方法

在現代漢語中,普通名詞(時間名詞除外)一般不能直接作狀語,而在古漢語中,普通名詞作狀語卻很普遍,普通名詞作狀語時,存在著與主謂結構劃界的問題。普通名詞作狀語,位置在謂詞的前面,其結構形式和名詞作主語完全相同,兩者如不仔細區分,就會產生誤解。如:“狐鳴呼曰:‘大楚興,陳勝王。’”倘若把此例中的“狐鳴”當成主謂結構,意思就是“狐狸叫喊”,這樣,就歪曲了原來的意思。下面說明辨析名詞作狀語與主謂結構的幾條辨析方法:

一.要看謂詞與其前面的名詞的意義關係。

名詞和謂詞如果是陳述和被陳述的關係,就是主謂結構;若是修飾、限制與被修飾、限制的關係,就是名詞作狀語。如:“吾之後,汝兄弟父事丞相”中的“父事丞相”,如果是陳述和被陳述的關係,意思就是“父親侍奉丞相”,這顯然與原來的句意不同。應該理解為修飾與被修飾的關係——“像對待父親一樣地侍奉丞相”。所以,這裡的“父”就是名詞作狀語,而不是主謂結構中的主語。

二.要看能否在名詞前加介詞或“像......一樣”組成介詞結構或比況結構。

因為,無論是在現代漢語還是在古代漢語中,介詞結構都不能作主語,這是無可置疑的。下面,就以古漢語中普通名詞作狀語的功能類別作簡要說明。

1.表比喻。如“項伯乃拔劍起舞,常以身翼蔽沛公”中的“翼蔽”就可說成“像翅膀一樣掩護”。

2.表態度。如“齊將田忌善而客待之”中的“客待之”可譯為“像對待客人一樣對待他”。

3.表工具、方式。如“黔無驢,有好事者船載以入”,其中的“船載”可理解為“以船載”,但不能認為名詞前省略了介詞“以”。因為,古漢語中名詞作狀語一般不加介詞,這是一種與現代漢語不同的詞法規律。

4.表依據。如“失期,法當斬”,其中的“法當斬”可譯為“依照法律判斬首之罪”。

5.表處所。如“夫以秦王之威,而相如廷叱之”,其中的“廷叱之”可譯為“在朝堂上呵斥他”,但也不能以此認為名詞前省略了介詞“於”。因為,古漢語中表示處所的介賓詞組大多放在動詞之後作補語。如“戰於長勺”、“盤庚遷於殷”。

6.表方位。如“南取漢中,西舉巴蜀,東割膏腴之地,北收要害之郡”中的方位名詞前也可加介詞“於”,如“南取”可理解為“向南取”。

由此可見,凡名詞作狀語的句子,一般都可在名詞前加上介詞或“像......一樣”組成介詞結構或比況結構,這是名詞作狀語與主謂結構的根本不同之處。

三.要看句子前面是否另有主語。

凡表示有生命事物的名詞用在謂詞前,則有兩種情況,即該名詞或者是主語或者是狀語。這就需要找句子前面是否另有主語。就一般情況而言,名詞作狀語的句子,往往在這個名詞前面或上句中還另有主語。如“吾得兄事之”,既然“吾”作全句的主語,“兄”就不可能再是主語(一個句子中不可能有兩個主語),而只能是狀語了;而有時主語承前或蒙後省略了,這就需要往上下句中找主語。如“常以身翼蔽沛公”,本句中並沒主語,就需往上句“項伯亦拔劍起舞”中去找,“項伯”便是主語。

四.要按情理推斷。

凡按上述三種辨析標準仍難判定謂詞前的名詞是主語或狀語者,則需按情理推斷。例如,“其一犬坐於前”,倘若不結合上下文,就很難確定名詞“犬”是不是主語。根據上下文的意思,按情理推,即可知原句是說“其中一隻(狼)像狗一樣蹲在(屠戶的)前面”。