簡介

可園

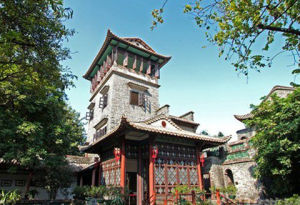

可園建成後文煜命其侄兵部尚書志和撰文勒碑以記其事。可園為北京保存較好的宅園之一,也是中國北方私家宅園中保存較好的實例,具有一定的藝術價值和歷史價值,2006年升級為全國重點文物保護單位。

歷史沿革

可園

可園道光七年(公元1827年),布政使、江蘇巡撫梁章鉅重加修葺,劃歸正誼書院,成為書院園林,易名為“可園”。當時可園占地20餘畝,有挹清堂(一說抱清堂)、坐春艫(一說坐春舫)、濯纓處等景點。朱宮贊躊有園記曰:“園之堂,深廣可容,堂前池水,清法可絕故顏,堂曰艷清。池畝許,蓄倏魚可觀,兼可種荷,緣崖磊石可憩。左平台臨池可釣,右亭作舟形曰坐春舫,可風,可觀月,四周廊龐可步,出廊數武屋三楹,冬日可延客,曰灌纓處,舊園外隔溪即滄浪亭,故援孺子之歌,可以灌纓也。”由此可見,園址與滄浪亭同源,園名也與滄浪亭同源,取自《孟子》“滄浪之水清兮,可以灌我纓”之句。

鹹豐、同治年間,可園受到兵火破壞。光緒十四年(公元1888年),江蘇布政使黃彭年重修,成立“學古堂”,建“博約樓”,藏書八萬卷。臨池築一小亭,取名“浩亭”。園內廣種梅花,雜植桃、李、杏等佳果。三十一年,巡撫陸春江停辦學古堂,改設遊學預備科。三十三年,又改存古學堂。辛亥革命時期,張默君女士在此創辦《大漢報》。1914年,設江蘇省立蘇州圖書館(初名第二圖書館)於此。整個宅園原占地南北長近100米、東西寬約70米。布局極為講究,西路是一座四合院,中路最前面建有倒座房,前院有假山、水池,種有花草樹木。中央有一座過廳,後院用迴廊圍成寬闊的院落種植花草。東路主要建築為例座房和正廳,院落中有假山。可園建築布局和形式都很靈活,中路和東路花園借遊廊連線成為一體。後人於文煜卒後將宅園分割出售,現花園與住宅已不相通,中院庭園又從南邊單開一門,自成一宅。

可園1949年後曾為朝鮮駐華使館,後為招待所,有數位名人及外國駐華大使在此居住和辦公。現東路為帽兒胡同7號院,中路為帽兒胡同9號院。今花園西南部分走廊被拆除,東院內假山上之敞軒已改建成房屋,在山北又建一座二層新式樓房。但中院庭園內主要建築無大變化。

建築特色

可園

可園一進入後園,便可看到一組假山,屏障似地從東邊斜插院中,另一組假山在東北邊的水榭周圍。水榭下有山洞,環洞有山石相圍,原榭周圍亦有水池相繞,解放後填平。後園亦是槐蔭滿園、花香四溢,極為幽靜。縱觀全園,長不過百米,寬約30米,前園疏朗,後園幽曲,主要園林建築小巧多變,在不足3千平方米的園內,亭、台、榭、閣、橋各有特色,安排得當,把有限的空間巧妙地組成了變化多端的景色。園雖小,但極可人意,故園主將其命名為“可園”。其建園思想,在文煜之侄,兵部尚書志和為可園的碑記有所表述。

主要景點

可園

可園![可園[北京] 可園[北京]](/img/4/846/nBnauM3X4MjMxczM2kTOzUjN0QTMwMjNygDNzQTNwAzMwIzL5kzLwIzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)