春秋戰國時期

古宮廷服飾

古宮廷服飾春秋戰國時期 誕生了一種重要的漢服---深衣。深衣是直筒式的長衫,把衣、裳連在一起包住身子,分開裁但是上下縫合,因為“被體深邃”,因而得名。深衣延續了漢服交領右衽的特點,在社會上影響很大,不論貴賤男女、文武職別,都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式,外觀區別在於下身是否有圍繞的線條。這一時期紡織和染色技術已經非常發達,漢服上已經出現很多繁複華麗的圖案。

漢代

古宮廷服飾

古宮廷服飾漢代婦女的襦裙 上襦下裙的女服樣式,早在戰國時代已經出現。到了漢代,由於深衣的普遍流行,穿這種服式的婦女逐漸減少。據此,有人認為漢代根本不存在這種服飾,只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實,漢代婦女並沒有摒棄這種服飾,在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式,一般上襦極短,只到腰間,而裙子很長,下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰國直至明朝,前後二千多年,儘管長短寬窄時有變化,但基本形制始終保持著最初的樣式。

魏晉南北朝時期

古宮廷服飾

古宮廷服飾魏晉南北朝時期的婦女的衫裙 魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗,並吸收少數民族服飾特色,在傳統基礎上有所改進,一般上身穿衫、襖、襦,下身穿裙子,腰用帛帶系扎,款式多為上儉下豐,以寬博為主,其特點為:對襟,束腰,衣袖寬大,並在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾,下著條紋間色裙,腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體,袖口肥大,裙為多折襉裙,裙長曳地,下擺寬鬆,從而達到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾,反映出奢華糜麗之風。當時婦女的下裳,除間色裙外,還有其它裙式。魏晉南北朝時期的雜裾服 傳統的深衣制已不被男子採用,但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比,已有較大的差異。在衣服的下擺部位,加一些飾物,通常以絲織物製成。其特點是上寬下尖形如三角,並層層相疊。另外,由於從圍裳中伸出來的飄帶比較長,走起路來,如燕飛舞。到南北朝時,這種服飾又有了變化,去掉了曳地的飄帶,而將尖角的“燕尾”加長,使兩者合為一體。南北朝時期褲褶 褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣,下身穿肥管褲。這種服裝的面料,常用較粗厚的毛布來製作。穿褲和短上襦,合稱襦褲,但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳,只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便,才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲,以大口褲為時髦,穿大口褲行動不便,故用錦帶將褲管縛住,有、又稱縛褲 .

唐代

古宮廷服飾

古宮廷服飾襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期,婦女的短襦都用小袖,下著緊身長裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,並以絲帶系扎,給人一種俏麗修長的感覺。披帛,又稱“畫帛”,通常一輕薄的紗羅製成,上面印畫圖紋。長度一般為二米以上,用時將它披搭在肩上,並盤繞於兩臂之間。唐代婦女,以體態豐腴為美。由於身材豐碩,中唐女服也漸趨寬大,裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。衣衫雖為小袖,但與初唐、盛唐女服相比,也明顯趨於寬鬆.

宋朝服飾

古宮廷服飾

古宮廷服飾宋代的服裝,其服色、服式多承襲唐代,只是與傳統的溶合做得更好、更自然,給人的感覺是恢復中國的風格。

宋朝時候的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式,一般百姓多穿交領或圓領的長袍,做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上,衣服是黑白兩種顏色。

當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對襟長衫,袖子大大的,袖口、領口、衫角都鑲有黑邊,頭上再戴一頂方桶形的帽子,叫做「東坡巾」。

宋代的女裝是上身穿窄袖短衣,下身穿長裙,通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子,很像現在的背心,褙子的領口和前襟,都繡上漂亮的花邊.

元朝服飾

古宮廷服飾

古宮廷服飾元代是由蒙古人統治,所以元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭髮弄成一小綹,像個桃子,其他的就編成兩條辮子,再繞成兩個大環垂在耳朵後面,頭上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「質孫服」是較短的長袍,比較緊、比較窄,在腰部有很多衣褶,這種衣服很方便上馬下馬。

元代的貴族婦女,常戴著一頂高高長長,看起來很奇怪的帽子,這種帽子叫做「罟罟冠」。她們穿的袍子,寬大而且長,走起路來很不方便,常常要兩個婢女在後面幫她們拉著袍角,一般的平民婦女,多是穿黑色的袍子。

明朝服飾

古宮廷服飾

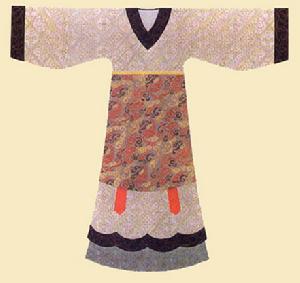

古宮廷服飾明裝與唐裝相比,在於衣裙比例的明顯倒置,由上衣短下裳長,逐漸拉長上裝,縮短露裙的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主。明代女裝上衣是三領窄袖,身長三尺有餘,露裙二、三寸,即所謂“花冠裙襖,大袖圓領”。當時揚州流行一種新式樣:女衫長二尺八寸,袖子寬一尺二寸,外護袖鑲錦繡,冬季鑲貂狐皮。裙裝在明代初年用色偏向淺淡;崇禎時期提倡白色裙。裙邊有一、二寸繡邊。明初裙寬為六幅,明末時發展為八幅、十幅。裙褶十分盛行,有細密褶紋,也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種名為彩條裙,每條選用一種顏色緞,每條色緞上繡出花鳥紋飾,帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶,將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上,就成為彩條飄舞的裙子,因此取名“鳳尾裙”。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋,取名“百褶裙”。一種二十四褶裙取名“玉裙”。

清朝服飾

古宮廷服飾

古宮廷服飾