東京開封府

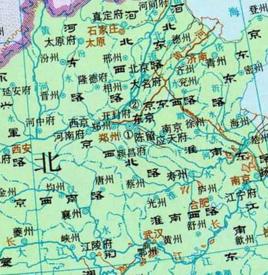

北宋東京圖

北宋東京圖 地處黃淮之間,控引汴河、惠民河、廣濟河和金水河,具有便於漕運的優越條件,被宋朝定為首都,遂成為全國政治、經濟和文化的中心。北宋的東京城,在唐汴州城及後周東京開封府的基礎上,進行了大規模的改建和擴建。共有外城、內城及皇城三重。外城又稱“新城”或“羅城”,為周顯德三年(956)所築,城周長四十八里多。宋真宗趙恆、宋神宗趙頊重修,宋徽宗政和六年(1116)更展築城垣南部,周圍五十里一百六十五步,呈菱形,南北長而東西略窄。外城辟十二門,又以汴渠、惠民、金水、廣濟四河貫串全城,另設九個水門。外有城壕名護龍河,闊十餘丈。濠內外皆植楊柳,粉牆朱戶,禁人往來。外城每百步設馬面、戰棚、密置女頭,旦暮修整,望之聳然。城裡牙道,各植榆柳成蔭。每二百步置一防城庫,貯守御之器。有廣固兵士二十指揮,每日修造泥飾。可見其建築完善和防禦的嚴密。

內城又名“里城”或“舊城”,其始築年代不詳,唐德宗時宣武軍節度使李勉重建,周世宗曾加營繕。內城位於外城中央,略偏西北。周二十里一百五十五步,約當今日的開封城。計辟朱雀、望春、宜秋、景龍等十門。皇城即“大內”,又名“宮城”。原為唐代宣武軍節度使署,後梁都汴時改為建昌宮,後晉改為大寧宮。宋太祖建隆三年(962)又增廣皇城東北隅,皇城東西寬1050米,南北長1090米(合周七里余)。辟乾元、拱宸等六門。皇城內宮闕大都依西京洛陽建制,總計約四十餘所,分作不同用途,如常朝則文德殿,聖壽賜宴則紫宸殿,試進士則崇政殿等等,規模極為雄偉壯麗。

東京城內有四條寬闊筆直的大道,稱作“御路”, 作十字形相交,分別通向外城的南薰等四正門道旁有人行道、水溝及綠化地。從大道又分出若干縱橫交錯的道路,多呈直角相交, 將城區劃分成若干方格形稱作“坊”的居民區商市則設於內城宣德門至州橋以東的潘樓街土市子及相國寺一帶。以後隨著城市商業的發達,坊與市的界限被突破,商店多沿街設立,城東南汴河東水門沿岸的市區,竟延伸至七八里以外,張擇端的《清明上河圖》即描繪了這一市區的繁榮景況。

南京應天府

南京應天府的應天書院

南京應天府的應天書院 宋朝的南京為應天府(今河南商丘),宋太祖趙匡胤在宋州(今商丘)任歸德軍節度使時,宋朝建立後,宋太祖認為宋州是趙家的發跡之地,故建國號為宋朝,並在宋城建趙家原廟為聖祖殿。

因為此地是趙匡胤起家之處,所以宋真宗在大中祥符七年(公元1014年)將其建為南京。既是升了格,其規模製度也就隨之排場起來。宋真宗從東京開封率眾前來應天府聖祖殿祭拜先祖,並下詔將應天府作為南京作為陪都。《宋史·地理志一》記載:“宮城周二里三百一十六步。門曰重熙、頒慶,殿曰歸德。京城周回一十五里四十步,辟六門。宮城周二里三百一十六步,有二門,一殿。”確實有大都市的氣派了。南京在四京中規模最小,但以汴河北連東京,南入於淮。在“國家根本,仰給東南”的形勢下,具有溝通江淮之利。

南京(今商丘)是趙宋王朝的發祥之地,坐落在南京(今商丘)的鴻慶宮在趙宋宗廟中占據著重要的地位。慶曆七年(公元1047年),鴻慶宮重新修建後,奉安了太祖、太宗和真宗的御容。北宋在都城及一些重要地方多建有神御殿,但多數只有一位或兩位皇帝的御容,而南京的鴻慶宮則同時奉安了三位聖君,由此可見鴻慶宮在北宋宗廟中占據著原廟的重要地位。南京(今商丘)作為趙宋王朝的潛龍之地,有著其特殊政治地位。

根據北宋的宗法禮制和官史制度,主管鴻慶宮事務的官員名稱為提舉,此職位雖說事務不多,平時比較清閒,但對此任此職位的人要求較高,多是德高望重的老臣、學識淵博之人、級別較高之人。凡任鴻慶宮提舉的,要么是皇族,要么是德高望重之人,要么是文壇巨匠,如提舉趙令稼是宋徽宗堂兄弟,提舉范純禮後升為宰相,再如大書法家米芾、著名詞人周邦彥、博士游酢、龍圖閣待制陸蘊、著名文學家晃補之、南宋大理學家朱熹等都先後任過鴻慶宮提舉。許多著名文學家都曾為鴻慶宮撰寫賦表,如歐陽修的《賀鴻慶宮成奉安三聖御容表》、劉艘的《鴻慶宮三聖殿賦》、蘇轍的《陪杜充張恕鴻慶宮避暑》、蘇頌的《元日鴻慶宮朝拜二十韻》等,這裡都足以說明鴻慶宮在趙宋王朝政治上具有較大的影響。

西京河南府

北宋以前,洛陽已有十三個王朝在此建都。在中國漫長的封建社會裡,像東周、東漢、曹魏、西晉、北魏幾代建都洛陽之時,作為全國城市來看,都是城市之首,是洛陽城市極其輝煌的歷史時期。隋、唐兩代,長安與洛陽是西、東兩都,城市人口與經濟發展水平不相上下。可謂站在同一個制高點上,是當時全國兩個最重要的城市。從中國都城的發展史上考察,自周秦以降,五代以前,建都在哪裡,主要是在長安與洛陽兩地之間進行選擇,這是當時社會經濟發展與政治形勢所決定的。

唐末戰亂之後,長安、洛陽均遭到了毀滅性的破壞,昔日的輝煌已一去不復返了,其中以長安為甚。五代伊始,朱溫建立梁朝,史稱後梁,把國都選擇在汴州開封。不過,開封建都在草創階段,朱溫在以開封為東都的同時,又以洛陽為西都,並長期駐蹕於此,所以洛陽仍保持著首都的地位。至於長安,則降為雍州,變成一個地方性的城市了。後唐之時,以洛陽為首都,雖以長安為陪都,實際上是徒有其名而已。五代中的晉、漢、周三代,依照後梁制度,稱開封、洛陽為東西兩京,即開封為首都,洛陽為陪都,北宋繼之。由此可知,五代時期,建都在開封、洛陽兩個城市之間選擇,最後把首都的地位確定在開封,這也是當時的經濟發展及政治形勢決定的。

五代時期,從洛陽本身的城市演變來考察,時或首都,時或陪都,大體上保持著都城的地位,所以在唐末破壞之後,不斷地有所恢復,已非長安可比。正因為如此,北宋一代,把這個陪都的地位擺在北京(河北大名)之上,繼續加以扶持,使洛陽在全國有著特殊的歷史地位。關於這一時期洛陽城市的具體面貌和特徵。

唐末破壞及五代恢復

隋唐時代的東都洛陽,有宮城、皇城和京城三重,京都之內,縱橫各十街,整齊劃一,表現出非凡的帝都氣派。根據唐人韋述的記載,皇城至京城正南門的定鼎門大街,也即御道,廣百步,其他如上東、建春二橫街為七十五步,長夏、厚載、永通、徽安、安喜及左掖門等街,各廣六十二步,余小街各廣三十一步。在街道之間,隋有一百零三個里,三個市;唐改里為坊,有坊一百一十三,市三。每坊四周各長三百步,中開十字路,四出趨門,從坊的大小相同這一點上看,比長安之坊還規整得多。

當時,洛陽的三個市,商業繁榮,經濟發達。如唐之南市,即隋之豐都市,東西南北居二坊之地,其內一百二十行,三千餘肆,四壁有四百餘店,貨賄山積。隋之通遠市,周圍六里;大同市周四里,開四門,邸一百四十一區,資貨六十六行。應當肯定,隋唐時代,洛陽是一座非常繁華的都市,實行著嚴格的坊、市分離制度。

唐自安史之亂後,洛陽就不斷遭到戰爭的破壞,降及唐末,天下大亂。中和四年(884年),蔡州秦宗權遣將孫儒攻擊河南尹、東都留守李罕之,“據京月余,焚燒宮闕,剽掠居民”,無惡不作。李罕之暫退澠池,孫儒又與諸葛爽“迭相攻伐”,民無寧日,這樣經過幾年的戰亂破壞,“都城灰燼,滿目荊榛”。光啟三年(887年)時,張全義為河南尹,駐軍於故市,“井邑窮民,不滿百戶”,“寂無雞犬之音”。可以說,洛陽又一次遭到了毀滅性的打擊,已經不像一個城市的樣子了。

張全義進駐洛陽時,所帶百餘人,與原來的窮民百餘戶,在城內原南市地方,築壘自固,是為北城。後於市南又築嘉善坊為南城,且戰且耕,招納百姓,披荊種藝,經過幾年的努力,“京畿無閒田,編戶五六萬”,“號為富庶”。顯然,這裡所說的“富庶”,不是城市的繁華,而是城市廢墟上的農村化,稼禾滿野,所以才沒有閒田。

唐昭宗天復四年(904年)前,朱溫準備遷唐都於洛陽,乃命張全義“繕治洛陽宮城,累年方集”。這年正月,昭宗東遷,為充實洛陽,朱溫下令“長安居人按籍遷居,撤屋木,自渭浮河而上連甍哭號,月余不息”。這年二月,朱全忠還親赴洛陽,督促工役,用犧牲長安的辦法,來恢復洛陽的都城地位。這次究竟從長安遷多少人往洛陽,史無明載,但從“月余不息”的時間上推斷,似乎有相當規模,人數是不少的。可是,張全義已把洛陽廢墟變成農田。這對城市恢復工作又造成不小困難。唐哀帝天祐二年(905年)十月的敕書這樣說:

洛城坊曲內,舊有朝臣及諸司宅舍,經亂荒榛,張全義葺理以來,皆已耕墾,既供軍賦,即系公田,或恐妄有披論,認為世業,須煩按驗,遂啟幸門。其都內坊曲及畿內已耕殖田土,諸色人並不得論認。如要田業,一任買置,凡論認者,不在給還之限。如有本主元自差人勾當,不在此限。如荒田無主,即許認識,付河南府。

唐朝末年,先是經歷過黃巢領導的農民大起義的打擊,後又遭受軍閥的連年混戰,洛陽城的官僚、民戶,大批逃亡或死亡,房舍被燒。城市變成一片白地。唐政府承認張全義開墾的田土為公田,不準原業主認領,也即不承認他們的產業所有權。未曾耕墾的荒田,才允許原業主認為己業,還須到河南府重新辦理手續。在這樣一個事實的基礎上,想要重建洛陽城,其難度是相當艱巨的。所謂唐朝的這一敕書,實際上是朱溫頒布的,因此,朱溫代唐建梁,洛陽城的變化並不很顯著。

從五代時期的史實考察,真正對洛陽進行重建的是後唐王朝。唐莊宗於同光元年(923年)十月滅梁,年底即以洛陽為都城。次年八月,他在一道敕書中追述了漢、唐以來洛陽的富庶,並對後梁不重視洛陽一事作了一番斥責,然後表示了重建洛陽的決心和辦法。敕書有這樣一段話:

……自削平大憝,纂嗣丕圖,重興卜洛之都,永啟朝宗之會,將資久遠,須議葺修。務令壯觀於九重,實在駢羅於萬戶,京畿應有空閒地,任諸色人請射蓋造。藩方侯伯內處臣僚於京邑之中,無安居之所,亦可請射,各自修葺。其空閒有主之地,仍限半年,本主須自修蓋,如過期不見屋宇,亦許他人占射,貴在成功,不得虛占。

這一敕書的內容,較之唐末,有較大改進,凡是京城空閒的土地,各色人等都可以申請蓋造房舍,以為己有。京城內外的各級官僚,由於後唐政府還不能為他們在京城找到合適住房,只好允許他們申請占有閒地,自建房舍居住。原來有主之閒田,先令本主於半年之內自行建造房屋。過期不見動靜的,也允許別人占有。後唐政府提出一條原則,“貴在成功,不得虛占”。這一規定,勢必會加快洛陽的恢復工作。為落實這一敕書,後唐又下詔“令諸道節度、觀察、防禦、團練、刺史等,並宜令洛京修完宅一區,既表皇居之壯麗,復佳清洛之浩穰”,同時又宣稱,各地方官能否執行這一詔令,是“愛君之誠節”的一種表現。這樣使各地方官紛紛在洛陽投資建房,加快了洛陽建設的速度。但是,由於缺乏統一的城市建設規劃,使建設處於一種盲目的狀態,很快就暴露出自身的弱點來。

後唐同光三年(925年)六月,河南府開永通、厚載二門,並再次重申京城內空閒地的修營辦法。是時,左諫議大夫崔huì曾經指出:

臣伏見洛都頃年當制葺之初,荒涼至甚,才通行逕,遍是荊榛。此際集人開耕,便許為主,或農或圃,逾三十年。近歲居人漸多,里巷頗隘,須增屋室,宜正街坊,都邑之制度既成,華夏之觀瞻益壯。因循未改,污濁增深,竊惟舊制宮苑之側,不許停穢惡之物,今以菜園相接。宗廟祠宇公府民家穢氣薰蒸,甚非蠲潔,請議條制,俾令四方則之。

由此可知,在此以前,農田的開耕已逼近宮城,道路狹窄,“才通行逕”,城區之內到處是農田菜圃所用的穢惡之物。針對此情,崔huì才要求制定規劃,不僅供洛陽重建使用,而且也令四方為則,這確實是一項刻不容緩的大事。

後唐為了恢復洛陽帝都的面貌,同光三年(925年)八月,左補闕楊途上奏,認為“明君舉事,須合前規”,要求毀掉張全義在城內所築的南州、北州舊壘,改變“浩穰神京,旁通綠野,徘徊壁壘,俯近皇居”的局面。這年九月,後唐政府根據楊途的上奏,同意拆除張全義、李罕之的城寨,並要求河南府“先擘出舊日街巷,其城壕許人占射平填,便任蓋造屋宇,其城基內舊有巷道處便為巷道,不得因循,妄有侵占。仍請限一月,如無力平kuī,許有力人戶占射平填”。從這裡可以得知,後唐恢復洛陽時,其道路街巷,基本上想按照唐代舊制,張全義等所築的城寨、城濠均被填平。此時,後唐還重新建立了興教門樓,以增加宮城南面的壯觀。

但是,洛陽多年形成的事實,並非後唐一紙敕書馬上就能糾正過來的。《冊府元龜》卷十四《帝王部 都邑》明宗長興二年(931)六月戊辰條記載:

應京城六街及諸聞坊,先許人修建屋室,如聞侵地太多,乃至不通車駕。今後蓋造外,須通車馬,或有越眾牽蓋,並須劃時毀拆。並果園池亭外,余種蒔菜園空間田地,如本自辦,即限三月內蓋造須畢;如自不辦,並許人收買。敕旨:伊洛之都,皇王所宅,乃夷夏歸心之地,非農桑取利之田。當亂離而曾是荒涼,及開泰而兢為修葺,從來寂,多已駢闐,永安天邑之居,宜廣神州之制,宜令御史台、兩街使、河南府專切依次第擘劃,曉示眾多,勿容侵越,或有利便,亦可臨時詳度奏聞。其月,河南府奏:準敕、京城坊市人戶菜園許人收買,切慮本主占佃年多,以鬻菜蔬為業,固多貧窶,豈辦蓋造?恐資有力,轉傷貧民,敕旨:都邑之間,殷繁是貴,欲九重之轉盛,在百堵以齊興,作事斷自於不疑,出令必歸於劃一。此據巡司申奏,為有亂射土田,遂設規程,令還價值,只要增修舍屋,添益閭閻,價使華夏共觀壯麗。朝廷以邦本興隆之計,務使駢闐,府司以園圃價例之間恐傷貧下,備詳敷奏,須議允俞。其在京諸坊,若是有力人戶及形勢職事漕司等已有居第外,於別處及連宅置得菜圃,令園子主把或典賃與人者,並準前敕價例出賣,不得輒有違越。如實是貧窮不濟人戶,置得園圃年多,手自灌園,身自賣菜,以供衣食者,則與等第特添價值,仍買者不得廣置地位,各量事力,須議修營,並要酌中,庶無逾越。

這段記載,對於研究洛陽在後唐時期的恢復一事,非常重要,可以說明以下幾個問題:

(1)以前允許人戶在閒地建房,由於盲目性大,沒有計畫,造房者侵地太多,擠占了原來的街道,使道路由寬變窄,“乃至不通車駕”,造成了交通的困難。

(2)針對上述情況,制定相應措施,建房時要保留道路的寬度,“須通車馬”;如果不合此制,則要進行拆除。

(3)再次提出了“伊洛之地,皇王所宅,乃夷夏歸心之地,非農桑取利之田”的原則,宣布原來開墾耕種的田地及菜園,均不在保護之列,原業主有條件的自己建房,無條件建房者允許出賣土地,只對貧窮自耕菜農的地價進行適當照顧而已。

(4)根據城市建設的需要,後唐政府令御史台、兩街使、河南府協同合作,進行規劃,使洛陽逐步進入有計畫的恢復階段。

(5)經過前段的努力,官僚形勢職掌曹司及有力人戶,在洛陽建起居第,增加了城市的壯觀。為防止他們多占土地,不得不提出了一些相應的限制措施,不允許他們在別處及連宅再有菜園等。

(6)所謂“都邑之間,殷繁是貴”,遵循這一指導思想,在建設中儘量要求好一些,“貴使華夏共觀壯麗”,“務使駢闐”等等,都反映出後唐洛陽城的特點來。

不過,從當時實際的建設來看,後唐絕不可能完全恢復唐代洛陽街道的制度。直到北宋,宋敏求撰《河南志》時,引證韋述記載的洛陽街道後,不無感慨地說:“今不復舊制矣。”這句話的實際意義,就是五代宋元間,洛陽的街道由寬變窄了,應是後唐城市規劃跟不上形勢發展的必然結果。

晉、漢、周三朝,以洛陽為陪都,許多官僚在這裡安家,城市上雖無大的創舉,但官僚們都在充實自己的家庭,修建安樂窩。這就是說,城市仍在不斷加強建設,人口也有所增加,經濟在繼續恢復之中。

到了宋初,洛陽河南府的兩個附郭縣,一曰河南,管4鄉54坊;一曰洛陽,管3鄉43坊。兩縣中去掉所屬鄉村,共有93坊,大體上反映了西京坊制的恢復情況。北宋中期,西京有坊120,其中88個隸河南,32個隸洛陽。這些坊的形成,“自唐末五代,鞠為荊棘,復約依舊地列坊雲”。由於洛陽城池廣大,短時期的建設是不可能填滿的,直到皇佑二年(1050年),張奎知河南府事,感到“坊久無榜”,“命布列之”,“按唐街陌,分榜諸坊”。從這些記載中可知,許多坊的建立或者說恢復,是大體上“約依”唐朝的街巷來劃分諸坊的,至於坊的榜額,是到北宋建立90年後,才統一制定出來。

關於隋唐時期洛陽的“市”,至宋而逐步消失。如隋之豐都市,唐改曰南市。原占二坊之地,至貞觀九年(935年)即占半坊,另一半名通利坊。唐末大亂後,張全義治洛陽,將南市改為臨時的河南府治所在地,使南市與通利坊成為南北二城的居民區了,宋朝不可能在這裡恢復那種坊市分離的“市”,只能一沿其舊。宋時洛陽的時泰坊,本為隋之通遠市,周六里,這個市南臨洛水,後亦廢掉,唐顯慶中舊市改坊,宋亦名大同坊。宋代洛陽有北市坊,本鄰德坊地,唐顯慶中創為北市,後廢市改坊,包括鄰德坊在內,原均為北市,到五代時,市的面積已大大縮小,儘管後唐時還在北市行刑,保留有北市之名,實際上很快就被官僚建宅與設定寺院而報廢了,至宋而為應天院廨院。

由上可知,從唐末到北宋,洛陽原來的專門“市”已不見提及,都劃成坊,增加了建築,成了居民區。這個史實說明,宋代的洛陽城內已是由原來的坊市分離制,嬗變成新的坊市合一制,坊中居民面街而居,沿街成市,這是洛陽城市演進過程中的一大進步。

三城垣牆與皇宮

根據《宋史卷八十五 地理志》記載,宋代洛陽有宮城、皇城與京城(外城)三重,均為沿襲隋唐城而來,但周長略有不同。

宮城,周長九里三百步,座落在京城之西北。隋時,舊名紫微城,唐代相因,周長十三里二百四十一步,高四丈八尺(註:關於唐洛陽宮城長度,《舊唐書》卷三十八《地理志》作“城東西四里一百八十步,南北二里一十五步,共合十三里三十步”。《新唐書》卷三十八《地理志》作“周長四千九百二十一步,其崇四丈八尺,長度合十三里二百四十一步”。二者所記宮城周長,均與宋不同,可見宋洛陽宮城可能有所縮小。所以《河南志》在《宋城闋古》部分記載:“宮城,周九里三百步。”注文說:“疑西與北經損減。”這是正確的。)。宋宮城南面三門,中曰五鳳樓,東曰興教,西曰光政;東面一門曰蒼龍,西面一門曰金虎,北面一門曰拱宸,宮城東西有夾城,各三里余,東二門,南曰賓曜,北曰啟明;西二門,南曰金曜,北曰乾通。

關於五鳳樓,歷經滄桑,很能反映出唐末五代時期宮城的一些變化。唐時興建的五鳳樓,在唐末已經不復存在,朱溫迫唐昭宗東遷洛陽時,命羅紹威等重修五鳳樓、朝元殿。“巨木良匠非當時所有,倏架於地,sù流西立於舊址之上,張設綈繡,皆有副焉。”《新五代史 羅紹威》亦記載:“紹威取魏良材為五鳳樓、朝元殿,浮河而上,立之京師。”羅紹威時為魏博節度使,實力雄厚,擁有一批能工巧匠,才能完成洛陽宮城的部分修建任務。

洛陽宮城之建築,在唐末五代之時,相對來說破壞較少,所以朱溫建梁後長期居住在這裡,後唐又略加修復。宋開寶八年(975年)之時,為迎接太祖西幸,在這年十月至次年春曾大修一次,由莊宅使王仁guī與知河南府焦繼勛督役,修葺之後,“宮室壯麗”,使宋太祖非常滿意。當時的洛陽皇宮,共有9990餘區,比開封宮城建築為多。宮城內有一夾城,夾城內及夾城北為軍營區,皆左右禁軍所處。北宋中期,由於宮闕長期失修,“歲久摧圮”,令河南知府張奎“大加興葺”。景德二年(1005年)八月,真宗將到鞏縣朝謁諸陵,下詔西京八作司修葺大內及諸司舍。至神宗熙寧二年(1069年)時,京西轉運司言,西京大內損壞屋宇,少4000餘間,要求在次年春季修理時,“每二間拆創修之數一間”。可以說,在宋哲宗以前,西京宮城內之建築,基本上是因襲舊制,或稍修葺,而無創建,甚或損壞嚴重,而無力增修。這裡原來的宮殿群體規模大,而皇帝則很少到洛陽去,久而久之,也無心修理,才出現把舊房二折一的修葺辦法,這樣使宮城建築日益縮小。直到政和元年(1111年),宋徽宗準備謁陵,才令京西轉運使宋biàn“治宮城,廣袤十六里,創廊屋四百四十間,費不可勝”。又,《宋史》卷八十五《地理志》記載,這次創修大內,“合屋數千間,盡以真漆為飾,工役甚大,為費不貲”。髹漆之時,“須骨灰為地,科買督迫,灰價日增,一升至數千”。獸骨不足,“至灰以人骨為胎,斤值數千”。洛陽城外四郊20里內之古冢,“凡衣冠壟兆,大抵遭暴掘。由此可知,北宋末年,宋徽宗時曾對洛陽皇宮進行過一次大修,城垣擴大到16里,超過了前代。同時,新創了廊房數百間,使宮城之建築又達數千間,而且髹漆裝飾也比過去講究。從史籍來看,為髹飾建築,乃至大發古墓,使地下文物遭到了一次浩劫,損失是相當嚴重的。

洛陽宮城建築如何,作為宋代城市發展史來講並不太重要,可是作為洛陽市本身而言,則應當重視,這是它作為陪都的必要條件。它建設的好壞,說明宋廷對洛陽的重視程度,又是必須加以論述的。

洛陽皇城,周長十八里二百五十八步,隋唐曰太微城,亦號南城,高三丈七尺,根據《新唐書 地理志》記載,皇城周長為四千九百三十步,應合十三里二百五十步,似較宋皇城為小(註:《河南志》云:“皇城,宮城之外夾城也,周八十里二百五十八步……”顯誤,因皇城在京城之內,京城周長才五十二里有餘。)。皇城為宮城之外夾城,當然亦座落在京城之西北。南面三門:中曰端門,東西曰左右掖門。東一門曰宣仁。西三門:南曰麗景,與金曜相直,中曰開化,與乾通相直;北曰應福。“內皆諸司處之”。

外城,周長五十二里九十步。南面三門,中曰定鼎,東曰長夏,西曰厚載;東面三門,中曰羅門,南曰建春,北曰上東;西面一門曰關門;北面二門,東曰安喜,西曰徽安。這座城是隋大業元年(605年)築,名曰羅郭城,唐武后長壽二年(693年)增築,號曰金城,城高丈有八尺。根據考古實測,周長為 27165米,合27.52公里。這應是一個準確的數字,但與唐城記載還不能完全吻合,而且唐城記載中,史籍亦有互相矛盾處,有待進一步考證(註:《舊唐書》卷三十八《地理志》謂:都城南北十五里二百八十步,東西十五里七十步,周圍六十九里三百二十步,按四周合計,實際只有六十一里三百四十步,與總數不合。《新唐書》卷三十八《地理志》載,東都外城周長25050步,合六十九里二百一十步,與舊志所記總數稍有差別。《河南志》引韋述記雲,城東面為十五里二百一十步,南面十五里七十步,西面十二里一百二十步,北面七里二十步,周回六十九里二百一十步,此總數與新志一致,可與四周總計不合。由此可知,各書記載不一,或傳抄刊刻有誤,或所記時間有別,待考。

洛陽唐代外城高度遠比宮城、皇城為差,經唐末戰亂,“摧圮殆盡”,破壞極其嚴重,周世宗時,“以洛陽城頭缺,令葺之”。時兼中書令的武行德“率部民萬餘完其城”。這次修的究竟如何?《河南志》稱“然甚庳陋”,甚至南牆部分或根本未加修築。直到仁宗景景佑元年(1034年)九月十五日,宰相王曾還有這樣的話:“西京水南地理闊遠。居民甚多,並無城池,望令漸次修築。”於是,宋廷下詔,由知河南府李君谷來辦理此事。這次修的結果,據《河南志》云:“城雉僅完。”神宗元豐八年(1085年),司馬光曾說洛陽外城,“卑薄頹缺,犬豕可yú”。顯然缺乏昔日之壯觀。

由上述事實可知,宋代洛陽城雖然保持隋唐三重城之格局,實際上遠非昔日舊觀,這不僅是簡化了隋唐時代城內的許多建築,而且連外城亦相當簡陋,從根本上說是缺乏防禦功能的。從三重城的高度上看,宮城為四丈八尺,皇城為三丈七尺,外城僅一丈八尺,中高外低,主要是顯示皇家威嚴,這從整個城的功能上講,已經不能和宋東京城相比了。不過,就全國而言,洛陽外城又是第一大城,其他城市在北宋一代不能和它相比,作為陪都是完全有資格的。與之同時,洛陽城在總體上仍占有重要地位,而保持自身的許多特色,頗值得認真研究一番。

洛陽園林甲天下

洛陽園林

洛陽園林 宋洛陽園林之盛,是這個城市的一大特色,非其他城市可比。究其原因是多方面的,有自然因素,即水土氣候方面的優越條件,也有歷史和政治的原因,即隋唐以來向為園林盛行之區,至宋,許多重要官僚在洛陽安家,故園林恢復的速度特別快。蘇轍曾說:

洛陽古帝都,其人習於漢唐衣冠之遺俗,居家治園池,築台榭,植草木,以為歲時游觀之好。其山川風氣,清明盛麗,居之可樂。平川之衍,東西數百里,嵩高少室,天曇王屋,巒扉迤,四顧可挹。伊洛澗,流出平地,故其山林之勝,泉流之潔,雖其閭閻之人與其公侯共之。一畝之宮,上矚青山,下聽流水,奇花修竹,布列左右,而其貴臣巨室,園囿亭觀之盛,實甲天下。

蘇轍是四川人,曾在許多地方做官,見多識廣,他認為洛陽園林“實甲天下”,並非過譽之言。文章中說的“古帝都”,“漢唐遺俗”,可視為歷史因素;而所謂“山川氣候”之類,則指自然因素;至於所言“貴臣巨室”,那就與政治因素有關係了。正是這幾種因素的結合,才使洛陽園林在宋代迅速恢復發展起來,長久不衰,在全國繼續保持領先地位。

關於前述歷史因素方面,優勢是相當明顯而重要的,如唐代“貞觀、開元之間,公卿貴戚開館列第於東都者,號千有餘所”。這批官僚館第,雖經唐末五代離亂,絕大部分焚毀淨盡,但故址猶存,特別是園石之類的遺留物相當多,成為可觀的文化遺產,宋代的許多園林正是在這個基礎上建立起來的。故李格非在《洛陽名園記》中斷言,宋之園林“多因隋唐之舊”,這是一個不可否認的事實。自然因素方面,除上述蘇轍講到的以外,宋人李復亦云:“泉甘土沃,風和氣舒,自昔至今,人樂居之。青山出於屋上,流水周於舍下,竹木百茂。”由此可知,洛陽自然因素中,最重要的特點是有山有水,土沃氣和,宜於花草樹木的生長。在政治因素方面,洛陽為宋之西京,五代以來,許多官僚於此安家,形成自己的安樂窩,至宋初,不少官僚在開封做官,其家仍安置於洛陽,可以說官僚聚居的程度,僅次於開封。住在洛陽的官僚或其家屬,他們利用唐末五代以來的土地荒蕪無主等情況,儘可能地擴大對土地的占有,其辦法就是興建園林,宅園結合,形成一種風氣,互相攀比,園林之盛由此而起。范仲淹曾說:“西都士大夫園林相望。”穆修有《過西京》詩云:“西京自古帝王宮,無限名園水竹中。來恨不逢桃李日,滿城紅樹正秋風。”長期居住在洛陽的司馬光,對洛陽園林更是了如指掌,他亦有詩云:“洛陽名園不勝紀,門巷相連如櫛齒。修竹長楊深徑迂,令人悒悒氣不舒。”此類詩句頗多,不再贅引,均可證明洛陽園林眾多且盛,是人所共知的。

當然,提起洛陽園林,人們都會想起李格非的《洛陽名園記》,其中提到19處名園,特別引人注目。因為這些園子不僅繁盛,而且各有特色,足以代表有宋一代洛陽園林的風貌,下面略作介紹。

北宋洛陽園林,首推曾任宰相的富弼家的園子。李格非說:“獨富 鄭園最為近辟,而景物最盛。”董氏“以財雄洛陽”,其家建有東、西二園,雖荒蕪不治,而其規模“尚足稱賞”。東園北向,入門有栝樹,粗有十圍,並有亭台噴池等。 歸仁園以歸仁坊而得名,盡一坊之地,“廣輪皆里余,北有牡丹、芍藥千株,中有竹百畝,南有桃李彌望。唐丞相牛僧 儒園七葉檜其故木也,今屬中書李侍郎,方創亭其中。河南城方五十餘里,中多大園池,而此為冠”。洛陽城內120坊,這個歸仁園竟獨占一坊,所謂城內“多大園池”,那么園林在城市內所占的比重是相當大的。

洛陽的 苗帥園,“又號最佳處”,原為故相王溥園宅,“園既古,景物皆蒼然。復得完力藻飾出之,於是有欲憑陵諸園之意矣”。園中有七葉樹二棵對峙,高百餘尺,“春夏望之如山”。園中有大竹萬餘竿,皆滿二三圍,其他建築,“制度甚雄奢”,然而還沒有達到王溥故園的程度。

李氏 仁豐園,原為唐相李德裕之平泉莊,花木種類甚多,除本地花木外,又移植大量的外地花卉,成為園中的一大特色。天王院花園子,本是一座佛寺,以種養牡丹出名。松島園內種植的松、柏、樅、杉、檜、栝,皆美木。洛陽人獨愛栝而敬松,松島園內有數百年之古松,東南隅雙松尤奇。此園本唐朝袁象先宅園,宋時屬李文定公丞相,後又為吳氏園。

北京大名府

北京大名府

北京大名府 北京城周四十八里二百零六步,門十七宮城周三里一百九十八步,原為真宗駐蹕行宮,辟五門。城內有班瑞、時巡諸殿。北京位於河北平原主要交通線御河東岸,地當南北水陸交通要衝,為河北重鎮。

大名府城始建於唐僖宗中和(881年—884年)年間,為魏博節度使樂彥楨就西城外舊堤築羅城,周長80里。至宋仁宗慶曆二年(1042年),對大名城廊進行了增修,改名為北京。當時主要是增修了內城和外城,修內城為宮城,周長1.83公里,修築的外城周長為24.3公里。宮城南有三門:中為“順預門”、東為“省風門”、西為“展義門”;東有東安門;西有西安門。作為都城:第一次是五代唐(後唐)的時候,在這裡當政的第一個皇帝是李存勖。他是和後梁(亦稱朱梁)長期戰爭中,於公元923年(即後梁末帝龍德二年)4月在魏州(即大名)登上皇帝位的,國號大唐(即後唐),年號同光,建都魏州,都名東京。他以魏州府舍為宮殿取名“興聖宮”。同時,升魏州為東京興唐府,把縣衙在魏州城裡的元城縣改名為興唐縣,貴鄉縣改為廣晉縣(元城、貴鄉兩縣都是現在的大名縣)。那時後唐已有十三個節度、五十個州。當年滅朱梁,從東京(大名)移都洛陽。同光三年(925年)改東京名為鄴都。第二次是北宋宋仁宗時期。公元1042年,即宋朝仁宗慶曆二年的時候,在宋朝的北方有個強國遼——契丹。他集結重兵於幽、薊一帶,即現在的北京以東薊縣、通縣、唐山之處,聲言南下攻宋。這個訊息,使東京(今河南開封)驚慌異常。宋朝廷召集東京的文武官員緊急商量對策,有三派不同的意見:一是逃跑派,他們主張避開契丹的鋒芒,把京城從開封往西遷到洛陽;一是主和派,他們主張派員去契丹求和,無非是割點地、贈點金,討個和平局面;另一派是呂夷簡,他主張迎敵北上,建大名為北京,敵如南犯,就御駕北京親自指揮抗戰,打他個頭破血流。仁宗採納了呂夷簡的主張,遂於慶曆二年五月把大名建為陪都——北京。