編輯推薦

一本書引發一個事件

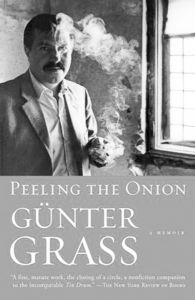

去年秋天,諾貝爾文學獎得主、德國社會標誌性人物君特?格拉斯在這部爆炸性回憶錄中,自揭其隱瞞了六十年的秘密,從而引發震驚世界文壇的“格拉斯黨衛軍事件”。一時間,《剝洋蔥》成為世界各大媒體的標題新聞,年屆八旬的格拉斯首次公開承認這一人生污點後,受到了文學界、政界、評論界等各方的猛烈批評,《剝洋蔥》引發了近年來最具影響力的文化事件。

我所寫的關乎“恥”與隨之而來的“愧”。因為這個一直壓抑著我,而我沉默這么多年是我為什麼寫這本書的理由。這個必須說出來,終於說出來了。

我累了,只有回憶能讓我保持清醒。回憶就像洋蔥,每剝掉一層都會露出一些早已忘卻的事情層層剝落間,淚濕衣襟

——格拉斯八十自白

內容簡介

我們的回憶、我們的自畫像都有可能是騙人的——它們也經常是騙人的,這是一個眾所周知的事實。我們美化、戲劇化自己的經歷,讓它們一樁樁濃縮成軼事。在回憶錄《剝洋蔥》中,格拉斯記敘了他從12歲到32歲的生活經歷,作者一次次地詰問年輕的自己,一層一層地剝去記憶的外皮,儘管這是一個痛苦、艱難、浸滿淚水的過程,因為格拉斯認為“必須為這本書找到一種形式,這是最困難的。全書共11章,從1939年第二次世界大戰爆發寫起,一直寫到他在巴黎的簡陋條件下完成《鐵皮鼓》。

《剝洋蔥》

《剝洋蔥》12歲那年,童年在但澤老城的炮火聲中結束

17歲入伍黨衛軍,未發一槍,受傷被俘

戰後匱乏年代的三重飢餓:對食物,對女人,對藝術

杜塞道夫的酒吧,業余爵士手把搓衣板當樂器

柏林的空氣,與一生至愛安娜相擁而舞到天明

萬湖湖畔“四七社”,穿在身上的第一筆詩歌獎金

無法兌現的許諾,帶母親去那“檸檬花開的南方”

巴黎的地下室,為第一部敘事作品找到了第一句話,然後一章又一章

這就是《鐵皮鼓》

作者簡介

君特·格拉斯:1927年生於但澤。作家、雕塑家、畫家。當代德國最有影響的作家,文學創作涉及小說、詩歌、隨筆,1999年獲諾貝爾文學獎 瑞典學院稱其以“嬉戲般的黑色寓言揭露被歷史遺忘的面孔”。 譯林版格拉斯作品:詩歌的戰利品、匯集五十年來創作的86幅繪畫和148首詩歌、蝸牛日記、紀實體文學作品、剝洋蔥。

目錄列表

第一章 層層疊疊洋蔥皮第二章 深藏不露

第三章 他的大名是“這事咱不乾”

第四章 我如何學會了恐懼

第五章 請客吃飯

第六章 井上井下

第七章 第三種飢餓

第八章 我如何成了菸民

第九章 柏林的空氣

第十章 癌症無聲地襲來時

第十一章 我得到的新婚禮物

創作背景

社會背景

第二次世界大戰(簡稱二戰)發生於1939年9月1日—1945年9月2日。

二戰中德國納粹對猶太人的大屠殺是人類歷史上最慘烈的種族滅絕災難。納粹用“死亡坑”、“死亡營”等大批量、集中的手段屠殺了582萬猶太人。

“二戰”期間,格拉斯主動報名參加德國納粹軍隊。1945年,納粹德國宣告覆滅。

個人背景

作品記述了作者1939—1959年的經歷,作者第一次披露自己在1944年以後自願為納粹黨衛隊效力的歷史,承認自己曾堅信納粹,堅信納粹能夠取得最後勝利。15歲的格拉斯作

為一名希特勒青年團成員曾自願報名參加潛艇部隊,17歲時從青年義務勞動軍被徵召入黨衛隊的第十裝甲師。

媒體評論

中央電視台、南方周末、中華讀書報、新京報、南方都市報等國內各大媒體對《剝洋蔥》極其關注,均以專題形式對該書以及由其引發的文化事件進行專題報導。今年11月,“格拉斯事件”再起風波,他已決定起訴其傳記《君特?格拉斯》的作者,稱其文中寫到自己當年“志願”加入黨衛軍失實,他當年是“被迫”加入黨衛軍。看來,由《剝洋蔥》引發的爭議將繼續是媒體聚焦的熱點。

《剝洋蔥》

《剝洋蔥》無論是作為作家還是道德指南針,格拉斯在我眼裡仍然是位英雄。—— 美國作家 約翰·歐文

一個老人想把桌子清理乾淨。

—— 德國評論家 瓦爾特·延斯

人們在逐漸淡忘這本書引起的輿論喧譁後,才能意識到它所真正擁有的美和力量,及其背後無以倫比的文學創造力和想像力。

——《紐約客》

一部承載著複雜情感的私人回憶錄,一部關於在戰時和戰後生存、成長的最好的回憶錄。

——《倫敦書評》

我理解他過去為什麼沒有公開此事,太理解了!這是因為這裡惡毒和懷疑的氣氛所致。這不是一種暢所欲言的氣氛。這種黨衛軍的標籤一旦貼上就別想再揭掉。

———作家馬丁·瓦爾澤

從當時的眼光來看,他是黨衛軍的成員這絕對不是犯罪,也沒有罪責可言,因此根本就不是這么回事。所以我無法明白人們幹嘛這么激動。一個17歲的男孩當時自然會被拉去當黨衛軍……所以從這點來看甭想拿此事做文章來整他。……他也說了,自己對此倍感羞恥而且負有罪責,儘管這並非確實是他的錯。過去他沒法說這事,時間越久就越難開口。但他現在終於講了出來,我深表敬佩。———電影《鐵皮鼓》中父親的扮演者馬里奧·阿多爾夫

我認為要求他交回諾貝爾文學獎的要求純屬無稽之談,那是他作為作家因為他的作品而得到的表彰。

——德國筆會主席約翰諾·施特拉塞爾

我們格但斯克人民要感謝他的太多了。

——波蘭格但斯克市長阿達莫夫茨基

格拉斯這個老頭以他的新書和行為提醒我們,面對歷史,除了要喚回記憶,我們每個人都還需要正視和負責,因為那曾經是我們共同的一段歷史。只有有勇氣擔當起這份責任,才有可能對付已經磨出老繭的司空見慣的遺忘,因為責任的前提就是沒有遺忘,而回憶的本質則是思想。

—— 肖復興

作品賞析

主題思想

《剝洋蔥》主題思想:反思二戰:剝掉格拉斯痛苦的結(洋蔥),正視歷史並謝罪。“懺悔意識”是靈魂尋求“自我”解脫的最好途徑,而並非源於外力強迫的低首悔過,它是一種發自內心的真誠反思;它需要一塊塊割去心頭的腐肉,一點點剔除虛假的成分,直到塵埃散盡、水落石出。這種“懺悔”好比是經歷一場疾風暴雨的過程,滿是塵垢的靈魂得以淨化,回憶造就了人自身、剖析展現了真實自己,那個剝洋蔥的格拉斯只不過是個替身,真正的格拉斯,就是那一地的洋蔥皮。從《剝洋蔥》上看,格拉斯寫出了他所代表的這一代人痛苦的心路歷程:少不更事的他以納粹黨衛軍這支歐洲精銳部隊而感到自豪,完全被納粹的意識形態所迷惑,因此沒有任何叛逆的和顛覆性想法與行為。而戰後幾十年,在德國由納粹專制統治到戰後初期阿登納時代右翼勢力占主導地位、瀰漫著污濁的天主教氣息的局面,繼而到真正民主的開始,格拉斯們背負著沉重的心靈十字架:自己作為戰爭的盲從也負有不可推卸的責任,這種心理陰影籠罩在他們心頭幾十年。那種欲言不能,欲罷不忍的心靈折磨、內心的焦灼是可想而知的。

第二次世界大戰期間,格拉斯主動報名參加的是德國潛艇部隊,但遭到了拒絕,因為,那時的德國潛艇部隊已經不再招收任何人。空軍的情況也基本如此,由於愈來愈多的機場遭到破壞,所以在1944年至1945年的戰爭最後數月中所招收的人均被安排在陸軍和武裝黨衛軍。當時的君特·格拉斯並沒有認為黨衛軍有多么可怕,在他眼裡,那就是一支訓練有素的精銳部隊。格拉斯說,負疚的感覺是後來才有的,可一個年幼無知的少年怎么能知道。

《剝洋蔥》一書中自曝17歲時曾經參加黨衛軍而備受關注。有人譴責作者在78歲時的懺悔來得遲了,甚至有人憤怒指責他虛偽而使其聲譽大跌。在德國,戰後的反思與懺悔,成為一代人的洗禮,他們處理這樣的人物記憶猶新而輕車熟路,人人心裡都有桿秤。面對那場戰爭災難,記憶在經受著靈魂的矛盾和考驗、理解與譴責、遺忘與銘記、懺悔和推諉。在那個法西斯橫行的時代里,施暴者鷹擊長空突然激增,而進入新時代他們又魚翔淺底突然隱匿在大眾之中。於是,寬容成為了遺忘的最好替身,法不責眾和牆倒眾人推成為了解脫的最為便當的掩體,過於強調一切向前看,有意無意地忽視和淡漠了回頭審視。在一個好了傷疤忘了疼的年代裡,迴避記憶、抹掉記憶、熱衷於失去記憶,已是司空見慣。在一個對過去並不長久的歷史遺忘得那樣漂亮、同時也徹底小資化和娛樂化的文化背景中,如格拉斯一樣,在78歲垂垂老矣的時候還能夠喚回記憶,不那么容易,那是一種能力。

面對歷史,格拉斯除了要喚回記憶,每個人都還需要正視和負責,因為那曾經是人類共同的一段歷史。只有有勇氣擔起這份責任,才有可能對付已經磨出老繭的司空見慣的遺忘,因為責任的前提就是沒有遺忘。

每個人對歷史負責的方式是多樣的,78歲的格拉斯的懺悔,和他以前所創作的《鐵皮鼓》以及對政治的評論對歷史的書寫等,一起參與了對那段歷史的揭露,他一直都在用自己的方式進行反思和負責,他今天的回憶才是有思想的,有意義的。可以說,他前後的行為是一致的,是負責任的,17歲時的失足在他的心裡一直都是一個痛苦的結,他一直都在試圖解開這個結。

格拉斯今天遲到的承認,是他一生思考總結的一個有力的句號。面對這樣的句號,德國人有理由譴責他來得晚了些,但在讀者的心裡卻應該沉澱下一個沉甸甸的嘆號或問號,來的時候還並不為晚。

在當時的歷史條件和社會大環境下,一個17歲的男孩自然會被拉去當黨衛軍,這並非完全是他的錯,應該實事求是地將這一事件置於特定的歷史環境中進行闡釋。這倒是進一步提醒讀者:應該充分認清納粹的危險性和危害性。從這一點意義而言,格拉斯也以自己的坦誠行為提醒大眾,面對歷史,除了要喚回記憶,每個人都還需要正視和負責。

藝術手法

自傳敘事 君特·格拉斯

君特·格拉斯但總體而言,在格拉斯的意識中,他所呈現的自我是一位處於戰亂和動盪人生中探索掙扎的“無知少年”,這應當是他的主導身份。這樣,對戰爭前後的經歷及其影響的敘述占據了整個自傳的大部分。他常常以第三人稱稱謂當時的自己,如“他”、“叫我名字的男孩”、“傻小子”、“那個男孩”“使用我這個名字的年輕人”,名稱雖有差別,但用意相同,都是藉以拉開距離進行自我審視,並強調當時的年齡。他以“現在之我”與“年輕之我”展開對話,更多的時候是“盤問”和質詢,以揭示當時的隱秘心理與行為。他不憚於暴露當時的罪行、過失與隱私,如參加黨衛軍、性意識與性行為(包括自慰、偷情、同性關係)、偷竊,因為他清楚,對於那個年輕、無知、“少不更事”的“自我”,還存在取得諒解的可能,因為他還沒有形成獨立的個性與人生觀念,也就是說,還沒有成熟的自我意識,這使得他容易受到外在因素及人的本能的誘惑,難免犯下罪行和惡行。

具體到備受爭議的“黨衛軍事件”,格拉斯參軍時是在二戰後期,當時17歲,還算是未成年。他屬於“希特勒時代的孩子們”,長期在納粹軍國主義和種族主義思想的薰染和教化之下,10歲參加希特勒少年團,14歲參加青年團,17歲加入黨衛軍,無時不在被“洗腦”的過程中。處在當時的歷史環境下,他們很難在政治問題上作出正確的判斷,保持“政治正確”的立場,對納粹思想進行反叛和鬥爭。格拉斯對這樣一個“無知少年”的歷史主體身份進行回顧、描述和定位,實際上反映了一種比較客觀的態度,展示了他當時的真實處境,可以說是相當坦誠的。反過來,如果他將少年的自己塑造成一位反抗者、思想獨立者,那可能才是真正的謊言,才是對自我的真正遮蔽。懷著這種態度,格拉斯鼓足勇氣,冒著刺鼻的洋蔥的辣味,經過了迴旋曲折的敘述,終於將這一難堪經歷講述了出來,他足可以長舒一口氣,問心無愧了。

但是,他必須面對讀者和批評家的質詢,並與之對話,因為他們的視角不同,是不同的主體,而“自傳主體首先是互動式的主體,共同主體”。自傳主體受到各種其他主體和話語因素的影響,必須要在互動對話中建構自己。由於他承認了自己參加黨衛軍的經歷,所以理所當然地被定位為“納粹”,被貼上了這一代表罪惡的身份標籤。即使格拉斯聲言他在戰爭中沒有開過一槍,沒有殺過一人,有人也並不想因此赦免他的罪行。

剝洋蔥

剝洋蔥他試圖穿越迷霧,但是常常被記憶所遮蔽,這就給他敘述中有意無意的遺漏與模糊提供了理由,令讀者難以對他再進行強硬指責。也就是說,一位容易陷入遺忘的“老者、懺悔者”構成了他的當下身份。由此出發,讀者可以解釋自傳中出現的一些現象。既已時隔半個世紀之久,早已認清了戰爭罪惡、成為反戰鬥士的格拉斯在回顧往事時,自然帶有了客觀審慎的姿態,形成了自我的內在對話。那個十幾歲的少年在他眼中就成了剖析的對象,使自傳帶有明顯的自我暴露、自我批判和自我懺悔色彩。其自我暴露,除了核心的“黨衛軍事件”之外,主要體現在對青春期性意識和性活動的揭示,如強烈的性慾、習慣性自慰、對女性的幻想,以及後來和女性之間的性關係,這類描述在自傳中都是比較直接的,也是頗可令人側目的。

從懺悔的角度看,性的惡行與過失遠比殺人罪行輕得多,基本只涉及個體自身,不會對他人造成大的傷害。格拉斯的這些自我爆料,增加了自傳真實性的籌碼,也增強了自傳的情節性。

重要的是,針對最為核心的納粹經歷,時間的距離、歷史的變遷為格拉斯贏得了自我審視、自我批判的有利契機,使他能夠以懺悔者、批評者的姿態出現,能夠以“過來人”的眼光反觀自身經歷,在歷史的“債與責”問題上取得了自我解釋的話語權。毫無疑問,格拉斯清楚自己納粹經歷的嚴重性,也並不否認自己應當承擔的責任。

不過,在暴露自己當時的活動時,他往往帶著雙重的姿態。一方面,他承認自己確實是自願參加各種團體,而且毫無疑問,他也是自願從軍,自願拿起武器的。另一方面,他也不斷地解釋緣由,強調作為少年他受到的各種蠱惑與引誘,如納粹制服的誘惑、擺脫家庭逼仄生活的願望、追求冒險生活、脫離學校等,這些都是與維護國家榮譽和建功立業思想不相關的,顯然是對從軍行為的暗自嘲諷與消解。同時,他清楚地指出,這也是他們那一代人無法逃避的命運,即使不願參加,也要受到強制與逼迫,很難自己做出現在看來正確的選擇。另外,他一方面敘述參加活動時的熱切、激情與快樂,充滿狂熱的愛國主義和犧牲精神,另一方面也流露出不滿、懷疑甚至反叛的精神,如敘述參加活動的無聊、冒險時的愚蠢,稱制服為“屎褐色”,帽子為“帶把的屁股”,在送給長官的咖啡壺裡撒尿,開元首的玩笑等。他還特別描述那位對德國戰爭前景持悲觀態度的同學,以及拒絕持槍操練、堅稱“這事咱不乾”的男孩,稱讚他們敢於懷疑和抗拒的精神,以此與自己的無知與溫順形成對照,表現出敘述者對自己當時行為的諷刺與否定。而且,他自己和家人也都成了戰爭的受害者,他戰爭中差點送命,戰後四處流浪,做過戰俘,經受著三重飢餓的折磨,更可怕的是,他的母親遭受了蘇軍的強暴,留下了難言的創傷。

通過這些敘述,格拉斯在建構同時也是在解構自己當時的納粹身份,使這一身份帶有了分裂意識和內在張力,一定程度上緩解了納粹這一可怕字眼帶給他的罪責感與沉重感。由此,作為敘述者的老年格拉斯使自己占據了道德上的優勢地位,在表達自我懺悔、自我批判的同時,也為自己的少年生活取得了辯解、澄清的因由。且不說格拉斯的辯解是否充分,可以肯定的是,他不願意把這個秘密帶入墳墓,忍受自我的良心鞭撻,而是將其公開,通過坦白和言說化解其咄咄逼人的力量,自傳懺悔這種自我療救的功能發揮了重要的意義。

客觀地說,格拉斯當時的心理、行為確已難以再現,其敘述的真實性、客觀性也難以考證。他自稱在參軍之後曾記有日記,但是已經遺失,唯一可以參照的原始文獻已不復存在。僅有的對自傳真實性的制約大概只能來自於人的道德良知,以及“自傳契約”的客觀要求。但是它們也必須與人性固有的弱點,即自我隱瞞、自我掩飾和自我美化的傾向進行鬥爭,同時還要與回憶的缺陷進行鬥爭。

對於一貫自稱為“戰後德國的良心”、“納粹時期不幸歷史的代言人”,並長期致力於批判納粹統治與戰爭罪惡的公民和作家,在他自己看來,經過多年來沉重的負罪感和“共同責任”的齧噬與折磨,他揭開了隱藏在面具下的自我,以文字還原了真正的自己。該說的、能說的他都寫在自傳中了,即使自傳遮遮掩掩、曲曲折折,但他在多重自我的鬥爭中已經做出了最大程度的坦誠,如同他在交代寫作自傳的理由時所說的:“我要說出最後的話。”

作為一部自傳,《剝洋蔥》有對個體經歷的細節描述和場面刻畫,有懺悔精神與鮮明的自我意識,在身份建構中也進行著自我的解釋;同時它也充分暴露了自傳寫作中一貫存在的問題,即回憶的缺陷與主體性問題,也即客觀化與真實性的困境。更有意義的是,由中可以更深入地發掘人性的多重層面,尤其是人性的弱點與缺陷,達到對人自身的深層認知。自傳並非生平年表的奴隸,而是在藝術創造過程中使過去重新來過。“剝洋蔥”正是這樣一個隱喻,在層層疊疊、嗆人眼鼻的洋蔥皮之間,真相若隱若現。《剝洋蔥》既延續了自傳求真的偉大傳統,同時也暴露了在真相面前躲躲閃閃的複雜心理。由此,《剝洋蔥》構成了現代自傳的一個典型個案。

創作手法

從創作手法上,作者使用了多樣的文體風格。在描述自己在戰爭中幾次死裡逃生的經歷時,作者幾乎採用了報告文學的方式來報導。作品中也不乏幽默式的誇張:主廚的“眉毛很長,以至於人們想用梳子去梳他的眉毛。”比喻意象格拉斯採用“洋蔥”來比喻自己。在剝洋蔥時,也就是在寫作時,一層又一層地,一句又一句地清晰、可讀,這時候,消失的記憶又鮮活起來。用文學的回憶來顯示聲音和圖像並證實自己的過錯。作者很巧妙地採用“剝洋蔥”這一比喻形式,有效地烘托、渲染二戰這一像洋蔥一樣越剝越會刺激人流淚的棘手主題以及他自己敢於剝掉偽裝的個人歷史進行心靈的坦白與謝罪。

作品影響

2006年,格拉斯78歲時出版了自傳體小說《剝洋蔥》,他在書中承認自己曾是黨衛隊隊員的歷史。他自己透露,17歲時為了逃離家庭,曾主動要求參軍。此書出版後,引起了德國社會一片哀婉和批評之聲。德國媒體紛紛刊登文章對格拉斯這份遲到了半個多世紀的懺悔進行批評、譴責和評論。不少人稱之為“恥辱”,一篇題為《道德法官原來對自己作為“幫凶”的不光彩歷史沉默了這么久》的文章甚至把格拉斯指責為偽君子。當然也有不少輿論對格拉斯表示同情和理解。身為猶太人的德國作家喬達諾指出:“我並沒有因為格拉斯的這一坦白而在道德權威方面失去了對他的信任。”著名作家薩爾曼·拉什迪認為:“格拉斯代表著一種超凡的力量,他不會由於這么一個錯誤而被扳倒。”《剝洋蔥》作品被翻譯成30多種文字,格拉斯被迫在每一個公開場合談論自己身為黨衛軍一員的事情。

精彩書摘

十七歲,我接到入伍通知

一直不敢去想的事情,現在才成了事實,黑字白紙地放在面前簽了名,填了日期蓋了章:入伍通知。但是,那些預先印在上面的大寫和小寫字母都說了些什麼?信箋上端的文字模模糊糊的。簽名者的頭銜也看不清,似乎他事後被撤了職。記憶平時是個話簍子,動不動就抖出幾件軼事來,現在卻只給我一張白紙。或者,是我自己不願去解開刻在洋蔥皮上的那些密碼?

母親不願去火車站送兒子。個子比我小的她在客廳里擁抱我,在鋼琴和落地大座鐘之間哭成了個淚人:“你可得給我平平安安地回家……”是父親送的我。我們坐電車到了火車站,一路上默默無言。然後,他得為自己買一張站台票。他戴著絨帽,衣著整潔,看上去儼然是中產階級。一個四十多歲的男人,到目前為止還能在戰時保持平民身份的中年男人。

他堅持要替我提著紙板旅行箱。他,我的父親,我在逐漸長大的過程中曾一直都想擺脫他,我曾認為兩居室擁擠不堪和四家人合用廁所都得怪他,我曾想用希特勒青年團的佩刀殺了他,而且在腦海里已經殺了他好幾次; 他,我的父親,有人以後會模仿他把情感變成鮮湯,我從來沒有溫柔地、經常只是在爭吵中接近他;他享受生活,無憂無慮,容易上當,總是努力保持儀態端正,努力像他說的那樣“一筆一划地寫一手好字”;他以自己的標準來愛我,他天生就是個做丈夫的料,是太太嘴裡的“小威”。這樣的他,我的父親,在火車猛烈地噴吐著蒸汽進站的此刻,就站在我的身邊。

他,而不是我,臉上滾下了淚珠。他擁抱我,不,我要堅持說,是我擁抱了他。

或許不是這樣,我們男子漢大丈夫只是握手道別?

我們節約用詞,甚至是用詞吝嗇?“走好,孩子!” “再見,爸爸!”

火車開始駛出月台大廳時,他是否取下了頭上的絨帽?他尷尬地用手捋平略顯散亂的金髮?

他揮動絨帽和我告別?或許他揮動的是那塊手帕?在炎炎夏日,他總是把手帕四角打結當帽子戴,在我眼裡可笑極了。

我也從敞開的車窗向他揮手告別,看著他越來越小,越來越小?

記得清清楚楚的是遠處的背景,但澤城裡林立的塔樓映在暮色蒼茫的天幕上。我還記得當時聽見近處卡塔琳娜教堂的鐘聲:“永遠忠誠,永遠正直,至死不渝,死而後已……”

格拉斯訪談

我為什麼在60年後打破沉默?(摘自德國著名《法蘭克福匯報》對格拉斯的採訪)

君特·格拉斯

君特·格拉斯格拉斯:我必須為這本書找到一種形式,這是最困難的。我們的回憶、我們的自畫像都有可能是騙人的——它們也經常是騙人的,這是一個眾所周知的事實。我們美化、戲劇化自己的經歷、讓它們一樁樁濃縮成軼事。我想,所有這一切一目了然,包括文學回憶錄的壞名聲。這就是“洋蔥”。在剝洋蔥時,也就是在寫作的時候,會一層皮一層皮地、一句一句地越來越明顯,讓人可以看出來,這下失蹤者將會重新活過來。

匯報:創作回憶錄的過程中,是什麼支撐著您?

格拉斯:我不想講這是一次艱難的分娩,但在動筆之前,我確實需要克服一些障礙,因為我原則上反對自傳。許多自傳都想告訴讀者,一樁事是這樣的而不是那樣的。我想寫得更坦率,因此形式對我很重要。

匯報:您的自傳回溯到您的童年。可它不是始於您最早的回憶,而是始於戰爭的爆發,當時您12歲。您為什麼偏偏選擇了這個日期呢?

格拉斯:戰爭是中心和關鍵。它是我的童年開始結束的日期,因為隨著戰爭的爆發,首次有來自外部的事物影響到我的家庭。在波蘭郵局工作的舅舅一下子不見了,他不再來看望我們了,他的孩子們不再同我們玩耍了。後來聽說,他被根據緊急狀態法槍殺了。卡蘇比的姨婆以前經常跟我們家來往,突然變得不受歡迎了。直到戰爭後期,姨婆才又來了,帶來些農莊上的東西,來我們這裡換煤油。由於物資匱乏,她在鄉下買不到煤油。這樣又有了家庭團結。但最初,我父親只是機會主義地適應現實。

匯報:您沒有能從中發掘的家庭檔案嗎?

格拉斯:作為流亡者的孩子———如今我都快80歲了,但還稱自己是流亡者的孩子———我一無所有。我在書中指出,在波登湖畔或在紐倫堡長大的同事們還留有他們的學生成績單和童年用過的各種東西。我什麼都沒有了,全沒了,就剩下母親保存下來的不多幾張照片。因此我處於一種不利的形勢中,但在講述時,事實又證明這反而是有利的。

匯報:在那些遺失了的童年寶貝中,也包括您首部長篇小說的手稿。

格拉斯:對,那是一部歷史小說,故事發生在13世紀,在那個空位時期,那個沒有皇帝的可怕時期。當時有私設刑庭,施陶弗王國正走向沒落,死神和魔鬼出洞了。但我不會節省我虛構出來的角色,第一章的結尾,他們全都死了。因此寫不下去了。但我總算從中學到,以後處理角色時要精打細算。圖拉?波克瑞夫克和奧斯卡?馬策拉特在他們首次亮相時活了下來,因而可以重新出現在以後的書里。

匯報:您多次說過,直到巴爾杜?封?希拉赫在紐倫堡的認罪,您才相信德國人犯下了種族屠殺的罪行。現在您十分出人預料地提到,您曾經是武裝黨衛軍的成員。為什麼直到現在才講?

格拉斯:這事令我心情沉重。我這么多年來的沉默是我寫作本書的原因之一。這事必須講出來,終於講出來了。

匯報:您肯定是到了部隊才發現自己所遭遇的事情(進了武裝黨衛軍)?或者您從徵兵令上就能看出來呢?

格拉斯:這一點不清楚,因為我不肯定事情是怎樣的。從徵兵令、從信頭、從簽署者的級別就能認出來嗎?還是我到了德勒斯登後才發覺的?我記不清了。

匯報:您當時跟戰友們談論過參加武裝黨衛軍意味著什麼嗎?當時年輕人聚集到一起會談論這個話題嗎?

格拉斯:軍隊里的情形就跟我書里描寫的一樣——操練。沒有別的。當時只想怎么能躲過去。我給自己搞到了黃疸病的證明,可這隻夠請幾個星期的假。然後又是艱苦的操練和不充分的老式槍械訓練——無論如何必須將它們寫下來。

匯報:您本來不必寫的,沒人能強迫您寫。

《剝洋蔥》

《剝洋蔥》匯報:您為什麼自願報名參加國防軍?

格拉斯:一開始,我主要是為了出去,離開困境,離開家庭。我要結束這一切,因此自願報名了。這也是一樁奇怪的事。我報了名,大概是15歲,事後忘記了實際情形。跟我同年出生的人有許多都是這樣的。我們參加了青年義務勞動軍,一年之後,徵兵令突然擺在我的桌上。後來我可能來到德勒斯登之後,才發現那是武裝黨衛軍。

匯報:您因此有負罪感嗎?

格拉斯:當時嗎?沒有。後來,這種負罪感成了恥辱壓迫著我。對於我來說,它始終和一個問題聯繫在一起———你當時能夠認識到你會遇上的事情嗎?

匯報:您是同代人中首先講出自己是易受誘騙的人之一,您對待德國歷史一直很坦率。為此您經常受到責罵。

格拉斯:是的,我們至今都有那許多抵抗戰士,讓人奇怪希特勒怎么能夠上台。

但我還想回過頭來再談談1950年代,向您解釋一下我寫《鐵皮鼓》的動機。

1945年之前發生的事情被視為全面的崩潰,而不僅僅是無條件投降。簡單地說,像是德國天黑了,好像可憐的德意志民族被一群黑社會綁架了。不是這樣的。幼時,我親身經歷了光天化日下發生的一切,而且是既興奮又欣賞,當然也是受了誘惑,這是肯定的。說到年輕人,很多很多的人都很興奮。我想檢查這一興奮及其原因所在,在我寫作《鐵皮鼓》時就是這樣,現在也是,在半個世紀之後,在我的新書里。