歷史紀事

大昭寺

大昭寺長慶三年(八二三)七月,南詔王勸利卒,國人請立其弟豐佑。穆宗使京兆少尹韋雷規持節冊立。豐佑遣洪成酋、趙龍些、楊定奇入唐為謝。南詔有父子連名之俗。豐佑勇而有才,善用其眾,慕唐人風俗,始不與其父連名(如鳳伽異生異牟尋,異牟尋生尋閣勸,尋閣勸生勸利,今豐佑不名勸佑,即不與父連名,蓋從唐人子不犯父諱)。此乃南詔日強張本。

李紳、韓愈爭台參事

大昭寺前的《唐蕃會盟碑》

大昭寺前的《唐蕃會盟碑》長慶三年(八二三)六月,穆宗以韓愈為京兆尹兼御史大夫。按唐制,以京畿多為權貴居住之地,難於治理,故欲崇重御史台之權威,凡京兆尹上任,必先赴御史台參見,稱為台參。穆宗以韓愈兼職御史大夫,故敕免其台參,後不得為例。時宰相李逢吉結交樞密使王守澄,專制朝政,忌翰林學士李紳受穆宗恩寵,常常抑制其專權,因欲尋找藉口逐紳出翰林院。九月,御史中丞職缺,逢吉知紳性剛,薦其充任,欲使其與韓愈爭論。韓愈任京兆尹的制書下達後,李紳果然彈劾韓愈未台參之事。愈以敕令特免台參,與之爭辯。二人文牒往來,朝議譁然。李逢吉奏稱二人不合,十月五日穆宗遂兩罷其職,以韓愈為兵部侍郎,李紳為江西(今江西南昌)觀察使。韓、李二人不服貶逐,入見穆宗。穆宗令二人敘事情經過,方知被李逢吉所乘。十一日,詔以韓愈為吏部侍郎,李紳為戶部侍郎。

文化紀事

寧波夜景靈橋

寧波夜景靈橋長慶三年(八二二)八月,檢校尚書右僕射、戶部尚書馬總卒。馬總,字會元,扶風(今陝西)人。少孤貧好學。貞元(七八五—八0四)中,為鄭滑(今河南滑縣)幕僚。歷泉州(今福建)別駕、虔州(今江西贛州)刺史。元和四年(八0九),遷安南(今越南河內)都護,安撫夷獠,鑄銅柱立於漢馬援立柱故處,以彰唐開邊之功。八年,移桂管(今廣西桂林)經略使。十二年,授淮西宣慰副使,隨宰相裴度赴前線督戰。淮西平定,命為該鎮節度使。歷忠武(今河南許昌)、天平(今山東東平西北)節度使。總長於儒學,著《奏議集》、《年曆》、《通曆》、《唐年小錄》等書百餘卷,均佚。

樊仲師卒

樊仲師,字紹述,南陽(今河南)人,一說河中寶鼎(今山西萬榮)人。元和三年(八0八)制舉登科,曾任綿州(今四川綿陽東)、絳州(今山西新絳)刺史。其文力去陳言而流於艱澀,在唐代古文家中別具一格。所作散文《絳守居園池記》至不可句讀。長慶三年(八二三)或四年卒。有《樊紹述遺文》。

《唐蕃會盟碑》刻成

長慶三年(八二三),《唐蕃會盟碑》於吐蕃邏些城(今西藏拉薩)刻成。碑文稱:“唐朝皇帝與吐蕃贊普舅甥二主,商議社稷如一,結立大和盟約,永無渝替。”該碑用漢、藏兩種文字刻成,現仍立於拉薩大昭寺前。

雜譚逸事

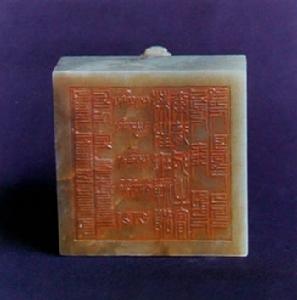

王印文字

王印文字長慶三年(八二三)正月,穆宗敕令,不得買新羅(今朝鮮半島)人為奴婢,已在中國者即放還其國。

牛僧孺拜相

穆宗厚愛戶部侍郎牛僧孺。長慶三年(八二三)三月,前宣武節度使韓弘父子給朝廷內外大臣行賄事發,穆宗取弘財產賬簿親自審閱,見賬簿上有用紅墨小字記載:“某年月日,送戶部牛侍郎錢千萬,不納。”穆宗大喜,以為自己知人,本月廿七日,遂以僧孺為中書侍郎、同平章事。時僧孺與李德裕皆有拜相之望。德裕出任浙西(今江蘇鎮江)觀察使,八年未遷,疑宰相李逢吉排己,故引僧孺為相。由此牛、李之怨愈深。

黃洞蠻動亂

長慶三年(八二三)七月十一日,嶺南(今廣東廣州)奏稱黃洞蠻侵犯邕州(今廣西南寧),攻破左江鎮(在南寧南)。十四日,邕州奏稱黃洞蠻攻破欽州(今廣西)千金鎮(今廣西欽州亞南),刺史楊嶼逃奔石南寨。

孟簡卒

孟簡,字幾道,德州平昌(今山東臨邑北)人。登進士第,累遷倉部員外郎。元和四年(八0九),拜諫議大夫、知匭事。精通佛理,六年,與蕭俛等奉詔譯《大乘本生心地觀經》。時成德(今河北正定)王承宗叛亂,簡上疏諫憲宗以宦官吐突承璀為招討使,出為常州(今江蘇)刺史,疏浚古孟瀆四十二里,灌農田四千餘頃,為時所稱。征拜給事中,歷浙東(今浙江杭州)、山南東(今湖北襄樊)節度使。十五年,穆宗以其行賄宦官事發,貶吉州(今江西吉安)司馬、員外置同正員。後遇赦量移諸州刺史,官終太子賓客,分司東都。長慶三年(八二三)卒。

道標卒

長慶三年(八二三),沙門道標卒。道標,俗姓秦,富陽(今浙江)人。幼出家為僧。永泰元年(七六五),依靈光覬公學律,居天竺寺十二年,置田歲收萬斛。貞元(七八五—八0四)中退居西嶺。擅長詩賦,與白居易、劉長卿、皎然、陸鴻漸、靈徹、李吉甫、呂渭等人時相唱和。卒年八十四歲。