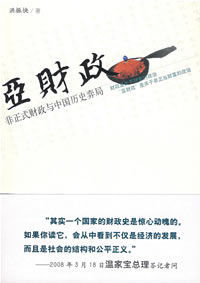

編輯推薦

亞財政

亞財政“其實一個國家的財政史是驚心動魄的。如果你讀它,會從中看到不僅是經濟的發展,而且是社會的結構和公平正義。”

——2008年3月18日 溫家寶總理答記者問

內容簡介

本書通過一系列真實而生動的歷史故事,細緻勾畫了中國歷史上奇特而詭異的政治現象——“亞財政”制度,這是一種亞生育國家正式財政制度而又不被國家正式認可的非正式制度,它身份尷尬,卻影響深遠:它使民眾在繳納“明稅”之外還要負擔“暗稅”,其規模隨歲月推移而逐漸擴大,終成農民不堪承受之重,當總負擔超過中國傳統農業經濟規律所決定的稅負能力之時,“明稅”所體現的博弈均衡終被打破,“歷史周期率”問題也就在此凸現並發揮作用。

作者簡介

洪振快,民間學者,自由撰稿人,曾為《南方都市報》撰寫專欄,近年有多部人文社科著作創作出版。

目錄

財政:關於財富的政治(代序)

貨幣換算說明

做官的“利錢” 官崇拜與“隱性福利”現象

解釋權力 “合法傷害權”與“合理賜福/利權”

清官海瑞的私生活 海瑞受窮的真正原因

窮京官的闊日子 清代京官生活的真實圖景

送禮政治 送禮後面的政治規則

跑部錢進 清代中央衙門的“部費”問題

分月巴法則 湖南醴陵漕案背後的政治法則

陋規戰爭 關於鴉片戰爭起因的舊說法

陋規名色考 明清官場的陋規名目

亞財政 非正式財政的分配機制及其規模估計

吳思沒說透 吳思歷史解釋框架評議

李悝模型 中國歷史博弈的均衡和失衡

後記

媒體評論

“其實一個國家的財政史是驚心動魄的。如果你讀它,會從中看到不僅是經濟的發展,而且是社會的結構和公平正義。在這5年,我要下決心推進財政體制改革,讓人民的錢更好地為人民謀利益。”

——2008年3月18日 溫家寶總理答記者問

我一直以為,學習和研究歷史之難,不在於史料難以收集,或難以理解,而在於如何通過史料的文字,讀懂看不見的史料,立即史料背後的事實。儘管我們已經無法進入過去的社會,親自發現或感受史料背後的事實,但通過認真的研究,還是可以復原出部分事實。這就是我重視《潛規則》的原因,也是我推薦《亞財政》的理由。

——復旦大學教授、著名學者 葛劍雄

本書以大量史料分析了明清時代“亞財政”這個十分突出而未被細緻研究的非正式制度,把集體腐敗的潛規則揭示得淋漓盡致。歷史是現實的鏡子,現實是歷史的註腳,認真研究歷史上“亞財政”現象,對當今中國的公共財政和反腐倡廉的制度建設具有積極的借鑑意義。

——中國社會科學院教授、著名學者 鄒東濤

書摘插圖

做官的“利錢”

官崇拜與“隱性福利”現象

一、劉墉對聯

清人丁柔克(1840-?)在他的筆記裡面記載了這樣一件事:有個人到金山寺遊玩,寺僧見他穿得很樸素——“布衣芒履”,瞟了瞟他說:“坐。”對小和尚說:“茶。”過了一會,僧問此人是於什麼的。回答說:“官。”僧人馬上變得熱情起來,說:“請坐。”並讓小和尚“泡茶”。再過一會,僧又問此人是什麼官。此人慢吞吞地說:“中堂。”僧人大驚,恭敬地說:“請上坐”,再吩咐“泡好茶”。僧請此人為寺院題詞,此人拿過筆來,寫下一幅對聯,上聯是:“坐,請坐,清上座。”下聯是:“茶,泡茶,泡好茶。”(《柳弧》卷一)

故事中撰寫對聯的人,是乾隆、嘉慶年間曾任內閣學士、大學士的劉墉(1719-1805),也就是時下電視劇里的“宰相劉羅鍋”。劉墉其人詼諧有智,這樣的妙聯估計也只有他寫得出來。劉墉當時“有服”(父母去世),所以衣服樸素,“布衣芒履”,這也是符合情理的。

所謂一粒沙里見世界、半瓣花上說人情,這個故事的人情倒無須多說,官崇拜、勢利眼本是人間常態,實在沒有必要為之多費唇舌,但這個故事中的“世界”卻值得一說,這個“世界”就是帝國時代的社會生態和心態,以及其中隱藏的帝國秩序和歷史機奧。

仔細品味劉墉在金山寺享受的“待遇”,可以發現它含有兩個系列、三個等級的內容。

先說兩個系列。對聯的下聯——“茶,泡茶,泡好茶”這個系列的待遇屬於物質待遇。從隨便倒一杯茶到現泡熱茶,從泡普通的茶到泡好茶,物質待遇在逐漸提高。對聯的上聯——“坐,請坐,請上座”則是精神待遇。從坐到請坐,從請坐到請上座,這是態度問題,讓人感受到了被人尊敬的精神滿足。這兩個系列的待遇,一個是可以用貨幣化來衡量的,一個難以貨幣化衡量。

我們現在到名山古剎觀光,常常可以品一杯茶小做休憩,環境再清雅,茶再好,十元錢不夠,二十也許夠了,二十不夠,五十總夠了,五十再不夠,一百總差不多了,所以一杯茶的價值是可以用貨幣衡量的,大凡物質待遇大率如此。但精神性的待遇則不一樣,它能讓人感到滿足,“請上座”的尊貴感覺比起享受一杯好茶的感覺更美妙,但這樣的尊貴感覺到底值多少錢卻不太好說。有理由相信的是,它可能比一杯好茶的價值要高得多。時下的名山古剎往往設有貴賓接待室,一般人是沒有資格進去的,能夠在貴賓室享受“請上座”的尊榮,恐怕是要比喝一杯好茶更讓人身心舒泰的。而我們現在要在名山古剎喝一杯茶大概也不是什麼特別困難的事,但要讓名山古剎的處級、局級、部級主持尊敬地請你上座,那卻需要有身份、有地位的人才行(像劉墉那樣具有“中堂”身份的人自然是沒有問題的),而普通人估計是沒有那樣的資格、享受不了“請上座”的待遇的。

再說三個等級。金山寺和尚的前倨後恭,開始冷淡最終熱情,他在待人接物的心理上是看人下菜,根據人的身份等級分別對待:衣飾普通,“布衣”也,所給的“待遇”是“坐”、“茶”;如果是官,“待遇”提高一個等級,“請坐”,“泡茶”;如果是大官,那么“待遇”就再上一層樓,“請上坐”,再“泡好茶”。在這裡,金山寺和尚給人的待遇依據身份被分成了“坐一茶”、“請坐一泡茶”、“請上坐一泡好茶”三個等級。

我們可以討論一下上述故事中劉墉享受的“待遇”的性質問題。故事中的“待遇”到底算什麼呢?所謂“待遇”,其實是一種個人的“福利”。福利福利,有福有利,在現代的用法中基本上是指物質利益,其實只是“利”,而沒有“福”,而在中國古代的用詞習慣中,二者是有區別的,物質待遇屬於“利”,精神待遇則屬於“福”。在上述故事中,劉墉享受的“待遇”既包含了“利”,也包含了“福”。“利”可以用貨幣來衡量,“福”則不能。

在人的生活中,到底是“利”重要,還是“福”重要呢?這可能因人因時而異,難以一概而論。但人之不同於一般的動物,在於人有精神世界,有做人的尊嚴,所以“福”不是可有可無的。孔子曾經說,現在人們說到孝敬,以為只要給父母吃的、能夠贍養父母就夠了,可是人們養一隻狗養一隻馬,也都要給它們吃的,以養活它們,假如你沒有孝敬的內心,那么你養父母與養狗養馬的差別在哪裡呢?孔子所謂“犬馬之養”的這個論斷,明白指出了贍養父母與餵養動物的差別,也指明了做為父母的人與做為動物的犬馬同樣是活著的差別,父母需要的不僅僅是兒女供養他們吃飽穿暖,還需要孝敬的內心和恭敬的態度。所以對於父母來說,他們要求的不僅僅是物質性的供養,還需要精神上的安慰,他們希望得到的不僅是“利”,還希望有“福”。人同此心,心同此理,每個人都有可能做父母,父母的心態也就是每個人都一樣的心態。這種心態,出於人的本性——追求自身精神和物質的最大限度的滿足——“福”和“利”的最大化,概括說,就是“福利最大化”,具體說,它應該包括“福”的最大化、“利”的最大化,和難以區分精神性的“福”和物質性的“利”或二者兼而有之的“福利”的最大化。“福利最大化”,是人的一切社會活動的根本目標和基本動力。