編輯推薦

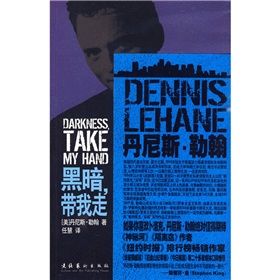

可是寫這封信的男人卻擁抱邪惡,他要享受別人的痛苦,他不把自己的一腔恨意合理化,他陶醉於這一股恨。“他享受別人的痛苦,他不把自己的一腔恨意合理化,他陶醉於這股恨。”這就是《黑暗,帶我走》作者丹尼斯?勒翰。他的作品有濃郁的文學性,又以冷硬、酷烈見長,是當今美國最炙手可熱的作家之一。《紐約時報》《華盛頓郵報》《舊金山紀事報》《今日美國》等二十多家媒體口碑讚賞,不容錯過。作者簡介

丹尼斯·勒翰,1966年生於美國,八歲便立志成為專職作家。在獲得文學學士和碩士學位後,做過心理諮詢師、侍者、代客停車小弟、禮車司機、卡車司機、書店店員等,以攥錢維生,支持他邁向作家之路。1994年以小說《戰前酒》出道,創造了冷硬男女私探搭檔“派屈克/安琪”系列。黑色幽默的對白,家庭、暴力、童年創傷的題材引起讀者極大反響,五年內拿下美國推理界夏姆斯、安東尼、貝瑞、戴利斯獎等多項大獎,外銷十餘國著作權,並以此系列在北美寫下130萬、全球240萬冊的銷售成績。2001年,勒翰以非系列小說《神秘河》躋身主流文學界,由著名導演克林特·伊斯特伍德改編的同名電影一舉斬獲2004年奧斯卡兩項大獎。隨後出版的《隔離島》更是大獲好評,將勒翰推上美國當代一流作家的巔峰。而最新一部“派屈克/安琪”系列作品正在創作中。

譯者簡介:

任慧,曾任編輯、雜誌撰稿人。現居香港,從事翻譯及商業寫作。

媒體評論

“不同凡響……變幻莫測……原創、魅惑。”——《出版人周刊》

“那些奔波於卡爾尼醫院與黑寶石酒館之間、手腳長繭的打工族,不論其言談腔調或性格紋理,在他筆下皆入木三分,躍然紙上。”

——《紐約時報書評》

“大師等級……有時寫實逼真,有時又熱鬧搞笑……如果勒翰先生在上一本書里證明了他有風格,在這本書里則證明了他有內涵。”

——《華盛頓時報》

“丹尼斯·勒翰那些精彩絕倫的偵探小說,已經成為鞋生命中不可或缺的部分。”

——史蒂芬·金(StephenKing)

精彩書摘

聖誕前夕晚上六點十五分

三天前,冬季正式開始的第一晚,有四個人在便利商店遭槍擊。跟我一塊長大的埃迪·布魯爾是其中的一個。動機不是搶劫。槍手詹姆斯·費伊最近與女友勞拉·斯蒂爾斯分手。她是這家店下午四點到十二點值班的出納員。十一點十五分,正當埃迪·布魯爾往一個保麗龍杯里裝冰塊和雪碧的當兒,詹姆斯·費伊從店門走進來,往勞拉-斯蒂爾斯的臉上開了一槍,往她心臟開了兩槍。

他接著往埃迪·布魯爾的頭部開了一槍,走下冷凍食物過道,在乳品區找到一對縮作一團的越南老夫婦。他們各挨了兩顆子彈後,詹姆斯·費伊認為此行功德圓滿。

他走到停放在外面的車子,坐到駕駛座後,用膠帶將勞拉·斯蒂爾斯和她家人為他而申請的人身禁制令貼在後視鏡上,將勞拉的胸罩束在頭上,拿起瓶子灌了一口傑克丹尼爾威士忌,然後往自己嘴裡開了槍。

詹姆斯·費伊與勞拉·斯蒂爾斯當場死亡。那位越南老先生在送往卡爾尼醫院途中不治身亡,幾個小時後他太太也死去。埃迪·布魯爾陷入昏迷,醫生們都認為前景不容樂觀,不過他們也承認他能生存至今簡直是個神跡。

幾天來媒體都在針對“神跡”一詞大做文章,因為埃迪·布魯爾是個神父,雖然在我們一起長大時,他實在沒有哪點跟聖人靠得上邊。遭槍擊那晚他外出跑步,身上穿著保曖衣和運動褲,因此費伊不知道他的職業,不過我想就算他知道,結果也不會兩樣。可是隨著聖誕假期迫近,民眾的宗教熱情也被重新燃起,而這老故事又有個新角度,那些媒體記者有鑒於此,便抓住他是神父這一點大書特書。

電視評論家和報刊社論作家將埃迪·布魯爾遭遇的隨機槍擊比喻為天啟前兆。他所屬的教區下磨坊區以及卡爾尼醫院門外從早至晚有教徒舉行二十四小時守望祈禱。看來不論他活得成活不成,埃迪·布魯爾這個默默無聞的神職人員、這個不愛出風頭的男子,這回是當定了殉道烈士了。

這一切,跟兩個月前降臨到我和這城裡其他幾個人身上的噩夢全都扯不上關係。這噩夢留給了我累累傷痕,醫生說癒合的情形算是不錯了,儘管我右手的知覺有大半尚未恢復,而我鬍子底下的傷疤有時還如發燒般作痛。不,一個神父遭槍擊,一個闖進我生命的連續殺手,一個前專制共和國的新一輪種族滅絕屠殺,或那個用槍掃射附近某間墮胎診所的男子,或那個在猶他州連殺十人、依然在逃的連續殺人狂——凡此種種全都扯不上關係。

可是有時候,感覺上就是有關係,仿佛某處有一根線將這些事件、這些隨機恣意的暴力連在一起。只要我們找出那根線的源頭,我們便能揪住線端,拆散線團,理出個頭緒來。

感恩節後我生平第一遭留了鬍子。每天早上當我修剪鬍子的時候,鏡中的臉仍不免令我感到吃驚,仿佛我平常在夜裡夢見的是一張光滑無痕、未遭傷疤割裂的臉,肉色乾淨如同嬰兒,皮膚除了甜甜的空氣與一個母親的溫柔撫觸,便沒有碰觸過其他事物。

我們的辦公室——肯奇暨珍納洛偵探公司關門了。正收集著灰塵吧,我想。我書桌後的角落裡或已收集了第一根脫落的蛛絲,也許安琪的桌後也有一根。安琪在十一月底走了,我努力不去想她,不去想格瑞絲·科爾,不去想格瑞絲的女兒梅爾。不去想任何事。

對街的彌撒剛散。由於天氣不合季節地暖和——儘管太陽在九十分鐘前已經下山,氣溫仍維持在華氏四十度下段——多數教眾都在街上晃悠,互祝愉快和假期歡樂的聲音在夜空里清晰入耳。他們談到天氣怎樣的怪異,怎樣全年都反常,怎樣夏涼秋暖,然後冷不防的就天寒地凍了,而如果聖誕節早上吹來一陣聖塔安娜焚風,(譯註:santaAna,每年秋季肆虐南加州的季候性乾燥熱風。)溫度計的水銀柱直飆七十多度,那可是誰也不必感到吃驚。

有人提起埃迪·布魯爾,於是他們議論了一會兒,但也只是短短一會兒。我感覺到他們不想破壞節日的心情。不過,噢,他們說,多么病態瘋狂的世界啊!就是瘋狂這個字眼沒錯,他們說,瘋狂、瘋狂、瘋狂。

我近來多在這外頭坐著。在這門廊上,我看得見人。儘管外面總是冷,我那隻癱掉的手都凍僵了,牙齒也開始得得打顫,但他們的聲音會把我留在這裡。