劇情簡介

1880年的澳大利亞,警方與黑幫的鬥爭已經到了白熱化的程度,大屠殺事件時有發生。黑幫分子查爾斯與兄弟米基綁架了警長斯坦利,希望可以得到小鎮的控制權。同時查爾斯家最小的弟弟亞瑟因為精神失常而更加手段毒辣,他藏在郊外灌木叢里,準備伏擊路人。小鎮變成了修羅場,所有人都變成了罪犯。為了挽救小鎮的命運,斯坦利說服查爾斯制定關鍵協定,以停止冤冤相報的怪圈,平息血腥暴力的屠殺事件。

演員介紹

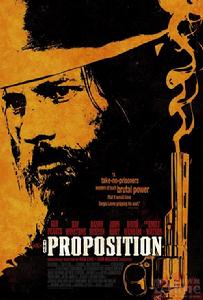

《關鍵協定》

《關鍵協定》蓋·皮爾斯 英國演員,生於英格蘭,三歲時舉家遷往澳大利亞。自幼喜愛表演,大銀幕上的突破是1994年的《沙漠妖姬》,後跟澳洲同鄉羅素·克洛一齊出演《洛城機密》。2000年以失憶症為題材的另類佳作《記憶碎片》,其表演極具震撼力,前景看好。

《關鍵協定》

《關鍵協定》由於在十月電影公司製作的《狂戀大提琴》中飾演的Jackie扣人心弦,沃森獲得1999年度演員工會獎和英國電影電視藝術學院獎最佳女演員提名。除此之外,她還獲得奧斯卡和金球獎的二次提名。該片生動地刻畫了著名古典大提琴演奏家杜普蕾(Jacqueline du Pre)悲劇的一生。在電視片中,沃森在George Eliot原著改編的《弗洛斯河上的磨坊》中飾演Maggie Tulliver,該片由英國廣播公司巨著劇院出品並大受好評。作為倫敦戲劇的資深演員,沃森的成果包括《三姐妹》、《雙姝怨》(在英國皇家國家劇院上演)和《The Lady from the Sea》。2002年春, Watson在多瑪倉庫劇院同時出演兩部作品《萬尼亞舅舅》(飾Sonya)和《第十二夜》(飾Viola)。這兩部作品均由獲奧斯卡獎的Sam Mendes導演執導(他曾導演過《美國麗人》和《毀滅之路》)。這幾部頗具好評的作品僅在紐約布魯克林音樂學院上演過幾場。她還和皇家莎士比亞公司廣泛合作,作品包括《馴悍記》、《家有喜事》和《奪魄冤魂》。艾米麗·沃森與丈夫在倫敦定居。

幕後製作

記者採訪本片編劇兼音樂創作人尼克·凱夫Nick Cave。

記者(以下簡稱“記”):《關鍵協定》是怎么成型的?

Nick Cave(以下簡稱“NC”):我和導演John Hillcoat認識有20來年了,在這20年裡有18年他都在想著去拍一拍澳大利亞西部,並且由我來負責做音樂部分。我和他一起工作已經18年了,到最後,他拿了個從美國西部故事改編成的澳大利亞西部片劇本給我,其實我們都知道這根本不是我們想要的東西。他說:“好了,滾他媽的蛋,你來寫。”就這樣,我就開始幹了並且在三周內完成了劇本。當時我並不想花很多時間,因為我不想花時間在我自己認為根本不可能成功的事上。但是在經過多年的困難之後,John還是成功了。

記:寫這個劇本時,你受美國西部片的影響大嗎?

NC:我認為John受70年代的那股反西部片風潮的影響很大。一般澳大利亞人對自己的歷史的看法和美國人看待自己歷史有很大不同。我們沒有接觸諸如黑人問題或者惡棍與英雄之類的東西。我們對歷史更加有牴觸心理,而且感覺到一種不確定性甚至羞恥。我認為我們基本上可以把自己的歷史看成是一個失敗和無能的過程。我對凱利黨的印象很深。《關鍵協定》里的英雄比較陰暗,你可能會同情某個人物,同時覺得另一個人物是罪有應得的,但到最後,你卻分不清哪個人是值得同情的,而哪個人是罪有應得的。有時候你會覺得自己和某個角色的想法一致,但後來又覺得和另一個角色的想法一致了。這些角色都在被他們的愚蠢所慢慢毀滅。

記:能不能再多談一些澳大利亞人對自己歷史的理解?

NC:恩……不知道你有沒有看過那些在美國的黑人接受私刑的照片,那些白人就站在那那么看著,甚至還帶著他們的孩子,就好象把看私刑當成了一種娛樂。我不認為他們的這種行為說明他們就沒希望了。但是從這部電影所要表達的中心意義來說,這是一群本不該待在這片土地上的人的故事,也許地球上本來就該有一些地方不該被人類占據。我發現那種在看鞭打刑罰時掛在人們臉上的對暴力的入迷是我們最原始的本能。我認為,我們越進步,實際上得到的結果卻是相反的。這是你的本性,也是我的本性。種族仇恨、種族仇殺、謀殺都是人類最基本的本性。實際上我覺得人類做得比這些還要多,我們手中所擁有的科技手段越發達,也就意味著我們學會了更快更有效的毀滅人的方法。

記:你為什麼沒演個角色?

《關鍵協定》

《關鍵協定》NC:這是JOHN的意思。(笑)

記:有你特想演的角色嗎?

NC:我其實不太想演,我已經給JOHN寫了另一個本子,到時候可能會演一下。

記:新劇本是關於什麼的?

NC:一部描寫英國海邊的劇情片,主演是Ray Winstone,非常得不一樣。

記:你新寫得這個劇本的過程是不是不太一樣?

NC:完全不一樣。我是在電腦上完成的終稿,你只需要敲敲鍵盤就什麼都有了。我已經習慣了用電腦寫作。

記:作為一名劇本創作者,你都受了什麼影響呢?

NC:我不是特別愛電影的那種,但是我看了很多很多電影。我對電影的愛好不能和我對音樂或者文學的愛好相提並論。比如說,當我聽一首歌的時候我通常會帶著分析的眼光來聽,我會對這首歌發問,為什麼會這樣進行?歌詞為什麼會這樣?我對文學也是一樣。我對語言及其運用非常感興趣。對待電影我則比較隨意了,來到DVD商店,買4張DVD,回家坐下開始看,不用動腦子。我可能會覺得某部偉大的作品很傻。你只是打開螢幕,開始看,無論好壞通吃。現在我腦子裡有一大堆爛片、一般電影和佳片的儲備,他們都影響了我。我經常在看電影時發問“他們幹嘛要這樣拍?”,“這樣進行會更有趣嘛”

記:你給《關鍵協定》寫劇本時也在同時製作影片的背景音樂嗎?

《關鍵協定》

《關鍵協定》NC:是的,劇本和音樂的進程是同步的,我覺得這個劇本很音樂化。

記:你有沒有讓片中某個角色做你的代言?

NC:沒有,但是我很同情他們。對我來說,片中唯一的惡棍是那個霸占小鎮並且施加暴力的人。

記:那個很有權勢架子的人?

NC:是的(笑),我想讓其他的角色以不同的方式受到同情,不管他們多么邪惡。唯一能讓你覺得同情的角色是那種能夠影射到自己的角色。我認為,他們都在我們身上體現出來了。

記:你有沒有去片場?

NC:沒,但是在開拍前我曾去過一次,並和演員一起做了一次排練,重寫了他們認為演起來不舒服的地方。

記:拍攝地看起來很熱?

NC:是啊,非常熱,接近50度,不是一般人能承受的。好多戲都是在室內完成的,就更熱了。場景是在沙漠裡建的,由於太熱的原因吧,有些設備失靈了。我不太了解具體情況,但確實他媽太熱了。

記:西部片是一種很具延展性的片種,你在寫劇本時就知道哪些元素會出現在影片裡嗎?

NC:不,實際上我門也不知道在拍攝中會發生什麼。基本上都是JOHN在工作室,而我在做樂隊的唱片“No More Shall We Part”。他把一個關於澳大利亞西部的故事拿過來,我看了一下,我們倆都覺得不太理想。隨後在錄唱片時,我就想到“如果安排三個兄弟怎么樣?”,所以之後我就有了故事的前提。我開始寫了,很明顯得,故事不會朝一個美好結局發展。

記:在《關鍵協定》里有很多對暴力的想像,這是誰的主意?

NC:JOHN對暴力很感興趣,他的前兩部電影都很暴力。我認為他對暴力的後果和暴力將帶你何去何從這樣的話題很感興趣。當他拍攝關於暴力的東西的時候,就會拍得很快很野蠻。人們說這是一部很暴力的電影,但是我不以為然。你看很多HOLLYWOOD出來的片子都非常暴力,有些劇本寫出來就是為了表現大量的暴力元素。比如說我一直不太喜歡看塔侖蒂諾的片子。所以我說JOHN處理暴力的方式還是很現實的,暴力其實也是一種講故事的方式。

記:作曲比你寫劇本花得時間長是嗎?

NC:是的,給影片配樂是一件非常難的工作,不是簡單地壘磚塊那么容易。對我個人來說,這也許是最困難的部分。當別人都開始試著寫歌的時候,我還坐在辦公室里在苦想要寫些什麼好。我被自己那些累人的想法以及腦子裡的亂七八糟的東西搞地很累。這種寫歌的習慣很難跨越。但是當我寫劇本的時候,我只需要坐在那,有人對我說:“寫一個澳大利亞西部故事。”我不需要過分擔心,我需要做得就是坐在那,創造一些角色,然後讓故事進行下去就行。

記:今年有巡演計畫嗎?

《關鍵協定》

《關鍵協定》NC:我個人名義的樂隊在英格蘭周遍小範圍巡演。

記:以個人名義演出有什麼不同嗎?

NC:成員比較少(笑),和Bad Seeds樂隊一起演,我都不知道有多少人加入,個人樂隊只有四個人。這就使我們在路上少了很多麻煩。我們可以在任何時候演出,而且不必在乎演出那些專輯上的歌曲。所以我們演得都很隨意很特別。

記:你還有再寫小說的計畫嗎?

NC:沒。

記:為什麼?

NC:我覺得一旦你寫了一兩個劇本,你就沒法再去寫小說了,而且我也沒有再去寫作的欲望了。這不是我想乾的。最開始寫得那本是個完全不和情理的主意。有人跟我說:你該寫本小說,我說好吧。我就寫了一本。我沒有當作家的志向,對我來說我只想當個歌手,這是我最基本的興趣。

記:你聽的新音樂多嗎?

NC:這個新是對於我個人來說的。我聽很多類型的音樂,但不一定是現在的新樂隊。

記:很長時間來你在音樂工業中都有著很重要的地位。

NC:是的。說起來是很奢侈的一件事。我受到了這種關係的悉心照料,所以我可以按照自己的意思做音樂。唱片公司也鼓勵我這樣做。我看到了好多別的樂隊離開原來的公司轉投新公司的事,這真他媽不太好,我對能在MUTE唱片公司發行唱片很感激,他們也給了我們很多支持。

記:現在唱片的銷量是不是不如以前了?

NC:恩……我們最近一張唱片比以前任何一張都賣得好。之前得一張不太景氣,但是我認為那是唱片本身的問題。我們還是從網上的批評聲中生存了下來。我自己也在網上聽音樂,我有IPOD,我發現,我這六個月聽的音樂比之前總共加起來還多。

記:我聽說關於你的一張巡演DVD要發行了?

《關鍵協定》

《關鍵協定》NC:有可能吧。

記:你會去看自己的演出視頻嗎?

NC:我從不看自己的東西。

記:為什麼呀?

NC:因為這樣就不太好玩了,我更願意活在幻想中,一直想著我做得很棒,而不是回過頭來去看自己是否做得真得好。所以我不聽自己的音樂,也從不看自己的視頻,特別是現場視頻。

精彩劇照

|  |

|  |

|  |

|  |